弘前市の明治・大正期建造物

青森県弘前市は城下町の面影と洋風建築や近代建築が建ち並ぶモダンな街です。青森市は空襲による被害を受けましたが、弘前市は被害は無く明治や大正時代に建造されたモダンな歴史的な建造物が多く残ります。

旧第59銀行本店本館(青森銀行記念館)

青森銀行記念館は、明治12年(1879年)に設立された青森県初の銀行となる第五十九国立銀行の当時の建物を移動させたものです。弘前藩の御用大工で数多くの洋風建築を手がけた名匠・堀江佐吉氏によるルネサンス風建造物です。

内部を見学することも可能です

内部を見学することも可能です

夜になるとライトアップされます

夜になるとライトアップされます

昭和18年(1943年)に幾つかの銀行が合併して青森銀行が創設されると、青森銀行弘前支店として使用されました。昭和40年(1965年)に支店の新築に伴い取り壊される予定でしたが、市民の強い要望により現在の場所に移転され、明治期の文化財として保存されることになりました。国の重要文化財に指定されています。

- 住所

- 〒036-8198 青森県弘前市元長町26

- アクセス

- JR弘前駅からバスで10分

- 営業時間

- 9:30~16:30

- 料金

- 200円

- 地図

旧東奥義塾外人教師館

旧東奥義塾外人教師館は、明治33年(1900年)に建築された洋館です。東奥義塾で招いた海外人教師の住居として、アメリカのメソジスト・ミッションボードで設計され、弘前藩の御用大工である名匠・堀江佐吉が施工を担当しています。

東奥義塾の前身は寛政8年に開校した弘前藩の藩校・稽古館です。稽古館は弘前藩家老・津軽永孚の尽力により開館しました。永孚は山崎図書に師事し、江戸の昌平坂学問所で学びました。明治4年に廃藩置県により弘前藩の廃藩に伴い稽古館も廃校になりますが、明治5年(1872年)に青森県初の私学校として東奥義塾は開校しています。

木造2階建ての建物です

木造2階建ての建物です

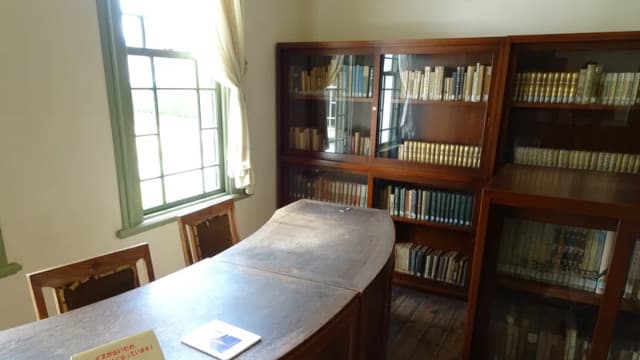

家具や書籍が展示されています

家具や書籍が展示されています

東奥義塾の外国人教師は弘前市の若者に大きな影響を与え、生徒たちはキリスト教徒となり日本基督教団弘前教会を開設する端緒を作りました。また生徒たちはアメリカから取り寄せられたリンゴの味に魅了されてリンゴ栽培を行う会社を設立し、リンゴを青森県の特産品にまでしました。

- 住所

- 〒036-8356 青森県弘前市下白銀町2−1 追手門広場内

- アクセス

- JR弘前駅からバスで10分

- 営業時間

- 9:00~18:00

- 料金

- 無料

- 地図

旧弘前市立図書館

旧弘前市立図書館は、明治39年(1906年)の日露戦争の戦勝記念として実業家の斎藤主や堀江佐吉などの寄付により建てられました。当初は市立図書館として東奥義塾の敷地内にありましたが、手狭になったことから昭和6年(1931年)に堀江佐吉に払い下げられています。

その後、賃貸アパートや喫茶店として利用されましたが、平成元年に現在の場所に移築、保存されることになり、現在は弘前市郷土館の施設として一般に公開されています。

赤い屋根の双塔が特徴的です

赤い屋根の双塔が特徴的です

内部の図書室の様子です

内部の図書室の様子です

旧弘前市立図書館は、八角形の双塔を備えたルネサンス様式で建てられたモダンな建物ですが、随所に和風様式も取り入れられた木造モルタル3階建ての構造です。設計、施工は弘前藩御用大工の名匠・堀江佐吉によるものです。

- 住所

- 〒036-8356 青森県弘前市下白銀町2−1 追手門広場内

- アクセス

- JR弘前駅からバスで10分

- 営業時間

- 9:00~17:00

- 料金

- 無料

- 地図

旧陸軍第八師団長官舎

弘前公園の近くにあるスターバックスコーヒーの店舗になっている建物は、大正6年(1917年)に旧第八師団長官舎として建造された建物で、太平洋戦争後にアメリカ軍政官の官舎を経て弘前市長公舎になった歴史的建造物です。

第八師団は明治31年に弘前で結成された大日本帝国陸軍の師団で、歩兵第5連隊、第17連隊、第31連隊、第32連隊がありました。明治35年に行われた八甲田山の雪中行軍では歩兵第5連隊が多大な犠牲を払いました。

現在はスターバックスの店舗になっています

現在はスターバックスの店舗になっています

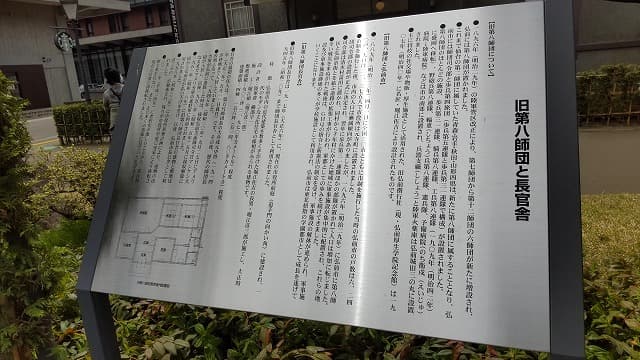

旧第八師団と長官舎の解説が記されます

旧第八師団と長官舎の解説が記されます

第八師団は太平洋戦争では各地で戦いましたが、最後はルソン島でほぼ全滅しています。終戦すると第八師団長官舎はアメリカ軍が接収しアメリカ軍の軍政官官舎として利用され、昭和26年に弘前市に払い下げられて弘前市長公舎となりました。

- 住所

- 〒036-8207 青森県弘前市上白銀町1−1

- アクセス

- JR弘前駅からバスで10分

- 営業時間

- 外観のみ

- 料金

- 無料

- 地図

旧藤田家別邸と藤田記念庭園

藤田記念庭園は、日本商工会議所の会頭を務めた弘前市出身の藤田謙一氏が大正10年(1921年)に別邸を構えるときに東京から庭師を招いて造らせた江戸風な景趣の庭園です。総面積は約21,800平方メートルあり、東北地方では平泉毛越寺庭園に次ぐ大規模な庭園です。

庭園には洋館や和館などがあり、藤田謙一氏の死後、所有者は転々としましたが、昭和62年(1987年)に弘前市が土地と建物を買い取り平成3年(1991年)から一般に公開されるようになりました。

内部には喫茶室や資料館があります

内部には喫茶室や資料館があります

明治期の資料が展示されています

明治期の資料が展示されています

園内にある洋館、和館、倉庫などは平成15年(2003年)に国の有形文化財に指定されており、洋館は弘前市の近代建築物を数多く手がけた名匠・堀江佐吉の六男金蔵が設計し、長男彦三郎が施工しました。館内には大正浪漫喫茶室や藤田健一資料室があり無料で利用できます。

和館は昭和12年(1937年)に実業家・菊池仁康の邸宅として建てられたものを昭和36年(1961年)に現在の場所に移築されたものです。内部には小川破笠作の板戸絵、ななこ塗り箪笥、狩野派屏風などが展示されています。

実業家の邸宅を移築したものです

実業家の邸宅を移築したものです

右手にななこ塗りの箪笥があります

右手にななこ塗りの箪笥があります

藤田記念庭園は高さ13メートルの崖地を境に低湿地と高台に分かれます。低地部には滝から運ばれる水で池泉回遊式庭園が整備されています。

緑豊かな池泉回遊式庭園です

緑豊かな池泉回遊式庭園です

赤い橋の奥に滝が流れています

赤い橋の奥に滝が流れています

高台からは岩木山が見渡せ、これを借景とした洋風庭園が整備されています。洋館や和館とも調和されて落ち着いた雰囲気があります。

- 住所

- 〒036-8357 青森県弘前市上白銀町8−1

- アクセス

- JR弘前駅からバスで10分

- 営業時間

- 9:00~17:00

- 料金

- 320円(弘前城等共通券520円)

- 地図

日本基督教団弘前教会

明治7年(1874年)に元津軽藩士でキリスト教徒であった本多庸一初代塾長が北米のメソジスト教会より日本に派遣されていたジョン・イング宣教師を英語教師として招聘したことにより、イング宣教師に感化を受けた東奥義塾の生徒22名は洗礼を受けて明治8年(1875年)に東北最古のプロテスタント教会として弘前公会(現弘前教会)が設立しました。

弘前教会堂は明治39年(1906年)に建てられました。設計は桜庭駒五郎で施工は数多くの洋風建築を手がけた名匠・堀江佐吉の4男である斉藤伊三郎が担当しています。洋風建築の要素が多く取り入れられていますが、2階は和室があるなど和風の要素もあります。

明治39年に完成した東北最古の教会です

明治39年に完成した東北最古の教会です

元弘前藩士の本多庸一氏は弘前の若者に大きな影響を与えました

元弘前藩士の本多庸一氏は弘前の若者に大きな影響を与えました

イング宣教師は、故郷のアメリカ・インディアナ州より取り寄せたりんごを若者たちに振舞い、その味に感動した若者たちがりんごの苗木の取り寄せをイングに頼みます。若者たちはりんごの栽培会社「敬業社」を興し、津軽一円のりんご栽培の端緒となりました。

- 住所

- 〒036-8355 青森県弘前市元寺町48

- アクセス

- JR弘前駅からバスで20分

- 営業時間

- 9:00~16:00

- 料金

- 無料

- 地図

日本聖公会弘前昇天教会

日本聖公会弘前昇天教会は、明治29年(1896年)に青森聖アンデレ教会の司祭であるチャペル師が設けた伝道の講義所が始まりで、明治33年(1900年)にリムリック師により教会堂が設立されました。

赤レンガの建造物です

赤レンガの建造物です

礼拝堂は広くはありません

礼拝堂は広くはありません

現在の教会は、大正10年(1921年)にアメリカ人宣教師であるシャーリー・H・ニコルスの尽力により、立教大学の学長を務めたジェールス・M・ガーディナーの設計により林緑が施工しています。

礼拝堂の入口には襖があります

礼拝堂の入口には襖があります

明治時代の家庭用オルガンです

明治時代の家庭用オルガンです

教会はゴシック様式のレンガ造りですが、内部はふすまがあるなど和の要素も取り入れています。内部にあるオルガンは明治時代にアメリカで家庭用として使われていたもので、国内では他にありませんが現在も現役で使われています。

- 住所

- 〒036-8181 青森県弘前市山道町7

- アクセス

- JR弘前駅からバスで10分

- 営業時間

- 牧師在中時のみ内部見学可能

- 料金

- 無料

- 地図