亀ヶ岡石器時代遺跡

亀ヶ岡石器遺跡は、約3,000~2,300年前にできた遺跡で、津軽平野南西部の丘陵先端部に位置する岩木川沿いで見つかった縄文時代晩期の遺跡です。海進期に形成された古十三湖に面した大規模な共同墓地で、台地には多数の土坑墓が構築され、その周囲の低湿地からは芸術性豊かな大型遮光器土偶を始め、朱塗り土器や漆器などが多数出土しています。

亀ヶ岡石器時代遺跡

亀ヶ岡石器時代遺跡は縄文時代晩期の集落遺跡で、住居跡4基、墳墓96基、集石3か所、焼土45カ所が発見されています。元和8年(1622年)に津軽藩2代目藩主・津軽信枚が亀ヶ岡城を築こうとしたとき、土偶や土器が出土したことから縄文遺跡が発見されました。当時の様子は永楼日記に記録され、日本最古の考古学文献となります。地名の亀ヶ岡は甕が出土する丘から名付けられたとも言われます。

林の中から遮光器土偶が発見されました

林の中から遮光器土偶が発見されました

しゃこちゃんの愛称で親しまれる亀ヶ岡遺跡の象徴です

しゃこちゃんの愛称で親しまれる亀ヶ岡遺跡の象徴です

湿地の奥で見つかった遮光器土偶に代表される縄文時代晩期を中心とする遺跡で出土品の精巧さと卓越した芸術性が特徴です。遮光器土偶は大きな目が時の眩しさを避けるための遮光器に似ていることから名付けられました。

大型の遮光器土偶は明治20年(1887年)に田んぼの苗代で見つかり、土地の持ち主が自宅の床の間に置いていました。造形的に優れている遮光器土偶は1957年に国の重要文化財に指定され、現在は東京国立博物館に展示されています。遮光器土偶は高さ34.2センチメートルあり、もともと赤い顔料で塗られていたと考えらえています。

カルコに展示されている精巧なレプリカです

カルコに展示されている精巧なレプリカです

赤い漆を使った漆器も発見されています

赤い漆を使った漆器も発見されています

低湿地からは植物性の籠である籃胎漆器や骨角器なども見つかり、こうした多くの遺物から捨て場としての性格が考えられています。江戸時代にはここから発掘されたものは亀ヶ岡物と言われ、愛好家に喜ばれ、中にはオランダまで売られたものもあります。

土偶墓が点在していたようです

土偶墓が点在していたようです

少し高台でやや傾斜している斜面です

少し高台でやや傾斜している斜面です

現在も発掘調査が続けられ、近年、竪穴建物跡が初めて発見されたことで、住居などの居住域、墓域、捨て場の空間構成が推定できるようになりました。亀ヶ岡石器時代遺跡は、昭和19年(1944年)に国の史跡に指定され、令和3年(2021年)に世界文化遺産に登録されています。

つがる市縄文住居展示資料館カルコ

つがる市縄文住居展示資料館カルコは昭和62年(1987年)に縄文時代の住居を復元した資料館として、つがる市役所の隣に開館しました。亀ヶ岡石器時代遺跡をはじめ、市内や県内各遺跡からの出土品が展示されています。本物からかたどった精巧なレプリカや赤い漆が塗られた籃胎漆器が展示されています。

令和5年にリニューアルしました

令和5年にリニューアルしました

内部には縄文時代の生活の様子が展示されています

内部には縄文時代の生活の様子が展示されています

遮光器土偶の精巧なレプリカが展示されています。遮光器土偶は昭和32年国指定重要文化財に指定され本物は東京国立博物館に所蔵されています。縄文時代の土偶はほぼ全て女性を模っています。遮光器土偶も女性を模ったもので妊娠した女性を模っていると言われます。

女性を模った土偶です

女性を模った土偶です

成人女性の遺骨と考えられています

成人女性の遺骨と考えられています

令和5年にリニューアルして、展示品がこれまでの2倍近くまで増え、遮光器土偶を360度眺めることができるなど展示内容も充実化されています。

木造亀ヶ岡考古資料室

国指定史跡の亀ヶ岡石器時代遺跡から発見され、個人が所有していた土器・石器や土偶などを集めた資料室です。遮光器土偶の使われ方は未だに解明されていませんが、どこか体のパーツが欠けた状態で発見されるのがほとんどであるため、自分の身体の悪くなったところを土偶に託して、そのパーツを壊したという説があります。また、遮光器土偶の眼は死者の眼を模っていて、死者が蘇って欲しいと願い作られた祭祀で使われたものではないかとも言われています。

頭のない土偶です

頭のない土偶です

赤漆の土器は亀ヶ岡文化の特徴です

赤漆の土器は亀ヶ岡文化の特徴です

亀ヶ岡石器時代遺跡から出土した土器は赤漆が塗られ、亀ヶ岡文化の特徴と言われています。漆の技術が非常に発達しており、岩(鉄石英)を刷り石で擦って採取した赤色の顔料(ベンガラ)と生漆を純度高く混ぜ合わせてつくり出した赤漆が皿に入ったままの状態で出土しています。

複雑な形の土器も出土しています

複雑な形の土器も出土しています

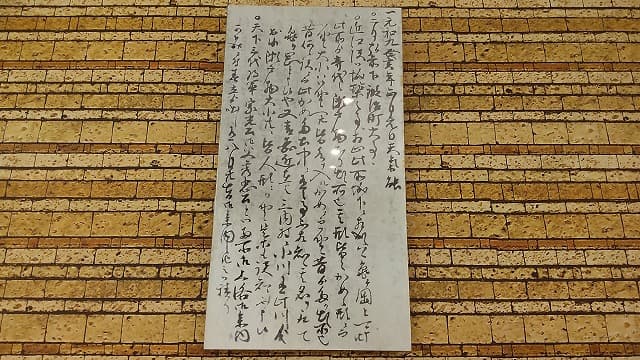

日本最古の考古学文献となります

日本最古の考古学文献となります

亀ヶ岡城築城のため亀ヶ岡石器時代遺跡の調査を記録した永禄日記は日本最古の考古学文献と言われます。展示されている永禄日記の一部は元和9年(1623年)元旦のもので「亀ヶ岡では珍しい甕の形をした瀬戸物が古くから出土する。なぜ地中に埋まっているか理由は分からないが、甕が出土するため亀ヶ岡と呼ばれるようになった。三内村の小川からは大小ともにみな人形の瀬戸物が出土する。」と記載されています。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒038-3138 青森県つがる市木造若緑59−1(カルコ)

- アクセス

- JR木造駅から徒歩15分(カルコ)

- 営業時間

- 9:00~16:00(カルコ、資料室)

- 料金

- 200円(カルコ、資料室)

- 地図