白石城(益岡公園)

宮城県白石市にある白石城は、江戸時代から明治時代の廃城になるまで片倉氏の居城でした。江戸時代末期の戊辰戦争では白石同盟が結ばれ奥羽越列藩同盟に発展し同盟の拠点としての役割を果たしました。益岡公園として整備されている白石城跡には平成7年(1995年)に天守としての役割であった三階櫓が忠実に復元されています。

白石城と片倉氏

白石城は標高76メートルに築かれた平山城です。創建は不明ですが中世の頃にこの地域を支配していた白石氏(刈田氏)の館があったと言われます。奥州街道が南北に縦断し、西に米沢、東に相馬に通じる街道がある交通の要衝でした。

交通の要衝に位置していました

交通の要衝に位置していました

蒲生郷成の頃に三階櫓が建造されました

蒲生郷成の頃に三階櫓が建造されました

天正18年(1590年)に豊臣秀吉が小田原征伐で北条氏を滅ぼした頃、白石城は伊達氏の勢力下にありましたが、伊達氏の小田原征伐への遅参が原因で、天正19年(1590年)に豊臣秀吉の奥州仕置により白石城主は伊達家から蒲生氏郷家臣の蒲生源左衛門郷成となりました。

蒲生郷成は白石城の整備を進め、櫓や曲輪を造営して近世式の平山城に仕立てたと言われています。白石城で実質的な天守の役割を担っていた三階櫓もこの頃に造られたと言われます。蒲生氏郷が亡くなると蒲生氏は宇都宮に国替えとなり、白石城は上杉氏の支配下となり甘粕景継が治めることになります。

大きな城郭でした

大きな城郭でした

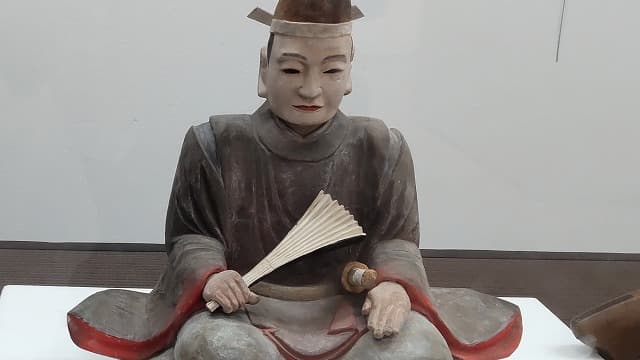

伊達政宗を支えた片倉小十郎景綱です

伊達政宗を支えた片倉小十郎景綱です

慶長5年(1600年)に徳川家康は上杉景勝が領内で軍備を拡張していることなどを理由に会津征伐を行うことを決定します。会津征伐に参加した伊達政宗は上杉方の白石城を攻めます。このとき城主・甘粕景継は会津若松城におり、景継の甥・登坂勝乃が城の防衛を指揮しますが降伏落城しました。

伊達氏の支配下に戻った白石城は、伊達政宗の叔父・石川昭光の統治を経て、慶長7年(1602年)に片倉小十郎景綱が政宗から白石城と1300貫文の知行を与えられました。江戸時代に一国一城令により城の大半が破却されますが、白石城は例外的に存続が認められ明治維新まで片倉家が城主を務めました。

白石城と奥羽越列藩同盟

慶応4年(1868年)に長州や薩摩を中心とした明治新政府と旧幕府軍による戊辰戦争が起こると、新政府軍は幕府軍を各地で破り、破れた幕府側の武士は東北方面に逃げていくことになります。もともと京都守護職として討幕派を弾圧してきた会津藩は新政府から標的とされていました。

この会津藩の救済するため、仙台藩主と米沢藩主は奥羽25藩に呼びかけ、これら藩の重臣が白石城に会し列藩会議が開かれました。こうして結ばれた同盟は白石同盟と呼ばれ、やがて越後国(現新潟県)の藩も加わり、30を超える藩が参加する奥羽越列藩同盟に発展します。

古代中国の暦法・陰陽道(木・火・土・金・水)の五行を現します

古代中国の暦法・陰陽道(木・火・土・金・水)の五行を現します

現在は更地である本丸跡には本丸御殿がビッシリと建っていました

現在は更地である本丸跡には本丸御殿がビッシリと建っていました

奥羽越列藩同盟は白石城に同盟の盟主・輪王寺宮公現入道親王を迎え、白石城を同盟の拠点としました。列藩同盟は明治新政府との戦いで苦戦し、さらに一部の藩が新政府に加担するなど内部分裂も起きました。主力だった仙台藩が降伏したことで列藩同盟は崩壊しました。

列藩同盟の拠点だった白石城は新政府側に引き渡され、列藩同盟に加担した南部氏が減封のうえで白石城に入りますが南部氏は早々に転出しています。その後は陸軍省の管轄に置かれてから民間に売却、建物は解体されました。明治33年(1900年)には白石城跡は益岡公園として整備されています。

白石城と本丸跡

白石市街地から白石城本丸跡に向かう坂道を登るとすぐに二ノ丸大手二ノ門跡があります。二ノ丸大手二ノ門は東口門とも呼ばれる二ノ丸に入る関門でした。二階側面にある丸窓は鐘又は太鼓の音が響くように開けられています。現在は当信寺に移築されています。

東口門とも呼ばれ当信寺に移築されています

東口門とも呼ばれ当信寺に移築されています

井戸と井戸を風雨から守る屋形が復元されています

井戸と井戸を風雨から守る屋形が復元されています

二ノ丸大手二ノ門跡から坂道を登ると歴史探訪ミュージアムがあり、その先の二階櫓の下に復元された大手一ノ御門と井戸屋形があります。坂道から180度転換するところにある大手一ノ御門と大手二ノ御門を通過すると本丸跡に入ることができます。一ノ御門とニノ御門は直線状ではなく屈曲して防御を高めています。

本丸にあるニノ御門です

本丸にあるニノ御門です

片倉家の居館、面会館、仙台藩主の宿泊所から成ります

片倉家の居館、面会館、仙台藩主の宿泊所から成ります

本丸跡は広場になっており中央に片倉小十郎景綱顕彰碑が聳えます。かつては本丸御殿が所狭しと建ち並んでいました。本丸御殿は大きく分けて、城主である片倉家が居館としていた奥向御殿、片倉家が公式の対面を行う表御殿、仙台藩主が白石城に宿泊するための御成御殿からなり、家臣の詰所や女中部屋などの部屋が設けられていました。

三階櫓の東側にあります

三階櫓の東側にあります

非常時に鐘が鳴らされていました

非常時に鐘が鳴らされていました

三階櫓東側には本丸井戸と鐘堂があります。鐘堂は非常の際に鐘を鳴らすほか、毎年七月の城廻りの土手と堀を清掃する際に清掃の開始と終了を知らせていました。寛文元年(1661年)に片倉景長が再鋳した鐘堂の鐘は、明治3年(1870年)の白石城払い下げのときに仙台市の傅来寺が譲り受け、同寺に現存しています。

白石城天守閣

江戸時代一国一城令により各国に1つの城しか存在しませんが、例外的に白石城は存続が認めらえていました。このため白石城に天守は無く、三階櫓が天守としての役割を果たしました。白石城は明治時代に破却されて取り壊されましたが、平成7年(1995年)に三階櫓が復元されました。

3階は展望台になっています

3階は展望台になっています

石落としが復元されています

石落としが復元されています

白石城の内部は3階構造になっており、1階は付櫓が備わる構造で石落としや狭間が設けられています。また、大阪夏の陣で片倉重長が真田幸村の娘・阿梅らを保護し白石城で密かに養育し、のちに阿梅は重長の側室となったことから真田家の甲冑なども展示されています。

飛び道具で攻撃する小さな窓です

飛び道具で攻撃する小さな窓です

戦闘状態で武具を付けた武士が走りまわります

戦闘状態で武具を付けた武士が走りまわります

2階は特に展示はなく鉄砲や弓矢で敵を攻撃する格子窓があるだけで殺風景な空間です。格子窓の柱は菱形になっており左右が見やすい造りになっています。

格子窓が取り付けられています

格子窓が取り付けられています

一ノ御門と二ノ御門が屈曲しています

一ノ御門と二ノ御門が屈曲しています

最上階の3階は展望台で櫓の屋外を周ることができます。蔵王連峰や白石市街の眺めが良く、眼下には一ノ御門やニノ御門、本丸御殿跡などが眺められ、白石城本丸の様子が分かります。

白石城の遺構

周囲を土塁で囲まれている白石城本丸は出入口として二ノ御門と裏御門が用意されています。ニノ御門と裏御門は土塁の外で繋がっており、その通路のうち三階櫓と二ノ丸の間に馬場が設けられています。平らな土地の馬場跡は現在は駐車場として使われています。

駐車場として利用されています

駐車場として利用されています

二の丸跡にある明治期の横綱です

二の丸跡にある明治期の横綱です

馬場の隣にある二ノ丸跡は馬場より少し小高くなります。現在は公園として整備され片隅には明治時代に横綱まで上り詰めた白石市出身の力士・大砲萬右衛門等寸像があります。中村晋也が製作した銅像で大砲萬右衛門の生誕130年を記念して平成11年(1999年)に建立されています。

現在は野球場で遺構は残りません

現在は野球場で遺構は残りません

白石城本丸の出入口の一つです

白石城本丸の出入口の一つです

本丸の出入口の一つである裏御門跡は左右に土塁の跡が見て取れます。本丸から裏御門を通過した先は沼ノ門、中ノ丸、南ノ丸があり白石城の防御を高めていましたが、現在は野球場などに利用されており、かつての遺構は見当たりりませんでした。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒989-2382 宮城県白石市亘理町逢隈下郡椿山

- アクセス

- 常磐線逢隈駅から徒歩15分

- 営業時間

- 24時間

- 料金

- 無料

- 地図