須賀川城と須賀川一里塚

二階堂氏の統治

二階堂氏による須賀川の統治は、鎌倉時代に鎌倉公方足利満兼に仕えていた二階堂行続が奥羽支配のために須賀川の地を拝領したことに始まります。二階堂行続の嫡男・二階堂為氏は家督を相続して鎌倉にいましたが、二階堂行為が反乱を起こすと、二階堂為氏は文安元年(1444年)に須賀川に下向して二階堂行為を破り、須賀川二階堂氏の初代当主となりました。

二階堂為氏が須賀川城攻略のために陣を敷きました

二階堂為氏が須賀川城攻略のために陣を敷きました

須賀川二階堂氏の居城として須賀川を治めました

須賀川二階堂氏の居城として須賀川を治めました

永禄8年(1565年)に二階堂盛義は葦名盛氏との戦いに破れ長男平四郎が人質となりましたが、葦名氏の後ろ盾を得て5万7千石を領するまで版図を広げます。北の伊達氏、南の佐竹氏との緊張が高まり、伊達家と佐竹葦名連合軍が人取橋で激突すると二階堂氏は葦名方として参戦しました。この戦いに勝利して勢いに乗る伊達氏は天正16年の郡山合戦、天正17年の摺上原合戦で葦名氏を破り、葦名氏を滅亡させます。

伊達政宗の侵攻をよく防ぎました

伊達政宗の侵攻をよく防ぎました

須賀川城攻防の戦死者の霊を弔う行事です

須賀川城攻防の戦死者の霊を弔う行事です

天正9年(1581年)に二階堂盛義が死去すると伊達政宗の叔母で二階堂盛義に嫁いだ阿南姫は尼となり大乗院を号としました。家督は次男行親が継ぎますが、天正10年(1582年)に急死してしまい、阿南姫が女城主として須賀川城を守りました。伊達政宗は二階堂氏に降伏を薦めますが阿南姫はこれを拒否して交戦し、天正17年(1589年)に伊達政宗の侵攻により須賀川城は落城して一族は佐竹氏を頼り常陸国に逃れました。現在須賀川では、領民が松明を手に愛宕山に集まった故事にならい、落城したときの戦死者の霊を弔う行事として松明あかしが行われています。

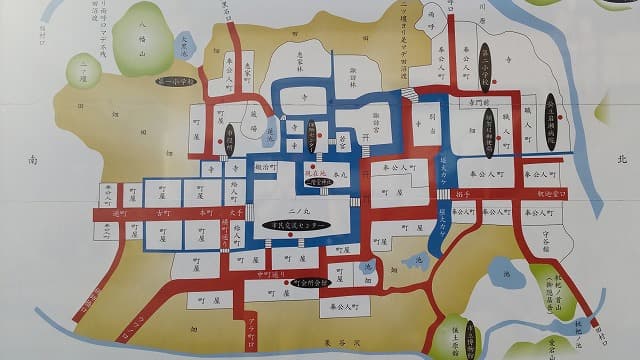

須賀川城の概要

須賀川城は応永6年(1399年)に二階堂行続が築城したと言われる平山城です。釈迦堂川の氾濫原を見下ろす段差約20メートルの台地上にあります。長らく二階堂家の居城でしたが、天正17年(1589年)に伊達政宗の侵攻により須賀川城は落城、伊達家の支配下となり石川昭光が入ります。

釈迦堂川と水堀で囲まれています

釈迦堂川と水堀で囲まれています

須賀川城の本丸跡には神社が鎮座します

須賀川城の本丸跡には神社が鎮座します

伊達政宗は、天正18年(1590年)に惣無事令違反と小田原の陣への遅参、葛西大崎一揆の不手際により岩出山城に移封となると、蒲生氏郷が会津に入り須賀川城に田丸具直が配されますが、慶長3年(1598年)に上杉景勝が領主となると千坂景親と二本松右京が城代として配されます。慶長6年(1601年)に蒲生秀行が領主になると蒲生郷成が須賀川領4万5千石を与えられますが、寛永4年(1627年)に加藤嘉明が会津藩主になると須賀川城は廃城となりました。現在は須賀川城本丸跡に二階堂為氏を奉祀する二階堂神社が建てられています。

須賀川一里塚

徳川家康が江戸時代を開くと、徳川家康は全国主要街道を改修した際に街道を行き来する距離の目安として、江戸日本橋を基点に約4キロごとに一里塚を築造しました。須賀川一里塚は江戸日本橋から59番目に当たり奥州道中に残る数少ない一里塚です。

一里塚は距離の目安として使われました

一里塚は距離の目安として使われました

道中を移動する人の休憩の場にもなりました

道中を移動する人の休憩の場にもなりました

須賀川一里塚は道を挟んで東西2基が相対しており、東が直径5メートル、西が6メートルあります。塚の上には榎が植えられており、街道を行き来する人たちが木陰で一休みする場としても利用されたと言われます。また須賀川は奥州街道が開削されて宿場町が開宿しており、本陣や問屋などが設けられました。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒962-0034 福島県須賀川市一里坦21

- アクセス

- JR東北本線須賀川駅からバスで一里坦東から徒歩約2分

- 営業時間

- 24時間

- 料金

- 無料

- 地図