新田金山城

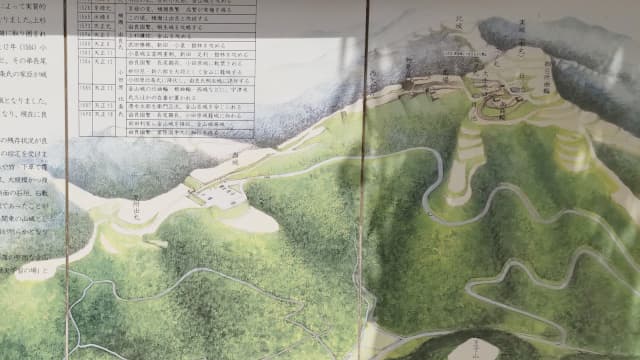

新田金山城は、標高235メートルの金山丘陵に築城された大規模な山城で、実城を中心に東西3キロ、南北4キロに広がります。付近には利根川や渡良瀬川があり主要な街道が通るため、これを抑えるため築かれました。上杉謙信や武田勝頼ら有力戦国大名を含め何度も攻撃を受けましたが一度も落城しませんでした。不落の城として関東七名城の一つに数えられる新田金山城は昭和9年(1934年)に国の史跡に指定されています。

新田金山城の築城

新田金山城は文明元年(1469年)に岩松家純が築城したと言われます。金山丘陵にあり険しい尾根が連なりますが頂上付近は平らな場所が多く城造りには最適な場所でした。岩松氏は新田義貞を輩出した新田家の一族でしたが、重臣の横瀬成繁が下克上を起こして由良成繁と改称して新田金山城の城主となります。

金山丘陵に築かれた山城です

金山丘陵に築かれた山城です

急峻な岩山を巧みに利用して築かれています

急峻な岩山を巧みに利用して築かれています

戦国時代は北条氏が勢力を大きく伸ばして関東一帯に影響を与えていたため、関東管領を拝命した上杉氏が越後国から度々攻め込んでいました。小さな領主である由良氏は、どちらかに味方しつつも独立状態を保ち大勢力の間で生き残ります。時には北条氏と上杉氏の仲介を務めることもありました。不落の城と呼ばれた城でしたが北条家の滅亡とともに天正18年(1590年)に廃城となりました。

新田金山城の防衛施設

関東地方は火山灰が堆積して粘土化した関東ローム層が広がるため、石垣を積み上げなくても土を掘り積み上げるだけで強固な土塁が完成するため、関東地方の中世の城は土塁を用いた土の城が主流でした。しかし新田金山城は岩山である金山丘陵に築城されているため、関東地方の城に珍しく石垣が高く積み上げられているのが特徴です。

石垣で通路を狭くしています

石垣で通路を狭くしています

通路の岩肌が天然の石垣として機能しています

通路の岩肌が天然の石垣として機能しています

新田金山城は自然に形成された地形を巧みに利用しており、金山丘陵を形成する凝灰岩の岩壁は城の石垣としての役割も兼ね備え、丘陵から産出される石を積み上げて虎口を形成し、通路の先が見通せない構造をしています。また土の部分は尾根と垂直に切込みを入れて堀切を造り、敵兵が城の内部に簡単に侵入するのを阻害しています。堀切のうち矢倉台下堀切は岩盤を人工的に削り岩肌の堀が形成されています。

敵の侵入を阻むため堀切が設けられます

敵の侵入を阻むため堀切が設けられます

丘陵の高いところに物見台があります

丘陵の高いところに物見台があります

通路より高いところにある物見台は物見矢倉があったとされる重要な監視地点で、この物見台と繋がる細い曲輪は敵兵侵入ルートと平行に設けられているため敵の侵入が丸見えです。高い場所の曲輪から攻撃することが可能で防御力を高めています。

新田金山城の中心部

新田金山城の最終防御地点は石垣で築造された大手虎口になり、その奥に本丸があります。大手虎口の前には虎口を守るため兵士が待機する馬場曲輪があり、大手虎口と馬場曲輪の間には新田金山城で最も高い15メートルの高さがある大堀切が聳えます。

大手虎口を守る兵士が待機しました

大手虎口を守る兵士が待機しました

石垣が積み上げられた要塞のような造りです

石垣が積み上げられた要塞のような造りです

石垣と石畳の大手虎口はこれまでと雰囲気が一気に変わり、石畳の中央通路は遠近法の錯覚で実際の距離より長く見える構造で中央通路の両側には何段にもわたり石の壁が築かれています。石壁は直立に積まれ城郭の石垣と言うより古代遺跡のような造りです。また、新田金山城の山頂付近にある月ノ池と日ノ池と呼ばれる2つの丸い池があるのも新田金山城の特徴の一つです。

生活用品などが発掘されています

生活用品などが発掘されています

祭事などで使用されていた池です

祭事などで使用されていた池です

月の池は発掘調査から硯、箸、漆器が出土しており生活用水として使用されていました。日の池は平安時代から雨乞いなどの水に関わる祭祀を行う神聖な池で祭祀に使用する発掘がありました。このように山頂部分に大きな池を2つ持つ山城は全国的にも珍しく新田金山城の特徴の一つと言えます。

本丸跡の新田神社

大手虎口を奥に参道を進むと推定樹齢800年と言われる市指定天然記念物の大ケヤキの大木があり、その先が実城と言われる本丸跡になります。本丸部分には明治6年に建てられた新田神社が遷座し、南北朝時代の武将・新田義貞が祀られています。

明治時代に新田神社が鎮座されました

明治時代に新田神社が鎮座されました

少し崩れていますが建造当初の石垣です

少し崩れていますが建造当初の石垣です

本丸の周囲は武者走りが周回しており、新田神社のちょうど裏手には新田金山城の築造当初の石垣の一部が残されています。大手虎口のような綺麗に整形された石垣とは違い、自然石を積み上げた野面積みの石垣は建造年次の違いを感じさせてくれます。

- 住所

- 〒373-0027 群馬県太田市金山町40−106

- アクセス

- 東武太田駅から車10分

- 営業時間

- 24時間

- 料金

- 無料

- 地図