草津温泉郷

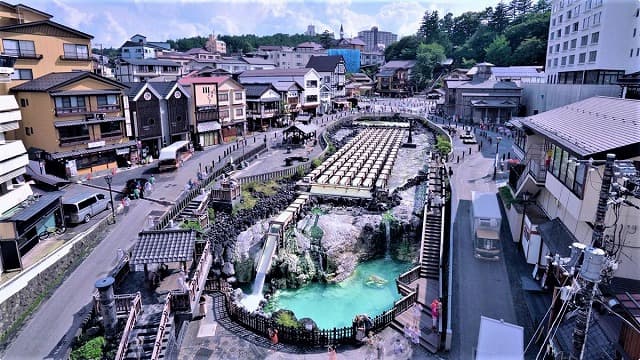

草津温泉は、兵庫県の有馬温泉と岐阜県の下呂温泉とともに日本三名湯の一つに数えられています。毎分3万リットル以上の湧出量があり日本最大の湧出量を誇ります。主な源泉は6つあり源泉により温泉の成分が異なるため温泉巡りも楽しむことができます。温泉宿が軒を連ねる中心部には草津のシンボルでもある湯畑があります。

草津温泉の歴史

標高1200メートルにある草津温泉は、日本三名湯のひとつで天下の名湯とも呼ばれます。開湯については定かではありませんが、日本武尊が古代に発見した説や奈良時代の高僧・行基が発見した説があります。草津温泉の源泉は大きく6つありそれぞれ異なる泉質です。このうち白旗の湯は鎌倉時代の建久4年(1193年)には浅間山に巻狩に来た源頼朝が発見して入浴したと云われています。

- 湯畑

- 草津散策の起点になる源泉で千代の湯に運ばれます

- 万代

- 白根山に最も近い源泉で西の河原大露天風呂などに運ばれます

- 西の河原

- 西の河原公園で湧き出しています

- 煮川

- 透明なお湯で煮川の湯と大滝乃湯に運ばれます

- 白旗

- 源頼朝が発見して入浴したというお湯で白旗の湯に運ばれます

- 地蔵

- 眼病に効くと言われるお湯で地蔵の湯に運ばれます

草津独特の入浴法として有名な「湯もみ」は古くから行われていました。長さ1.8メートル、幅30センチある長い湯もみ板を使い、お湯をかき混ぜることで泉質を変えずに湯を冷まします。湯もみはもともと入浴者自ら行い入浴前の準備運動を兼ねていました。お湯が冷めて48度になると熱い湯を30杯かけて体を慣らし、湯長の合図に従って3分間入浴します。これを4回繰り返すのが湯治の方法でした。

草津温泉協会より

草津温泉協会より

湯畑を中心に温泉街が広がります

湯畑を中心に温泉街が広がります

明治11年(1878年)に日本温泉医学の父であるドイツ人医師・ベルツ博士が日本の温泉地で初めて草津を訪れました。ベルツ博士は草津を「世界無比の高原温泉であり、こんな土地がヨーロッパにあったらカルルスバード(チェコにあるヨーロッパ有数の温泉場)よりも賑わうだろう」と絶賛し、草津温泉の泉質や効能を発表、世界に紹介ししました。ベルツ博士は明治38年に帰国するまで草津を理想の温泉郷とすべく尽力されました。

草津温泉の湯畑

草津温泉の中心には国の名勝に指定される草津湯畑があります。草津の町は湯畑を中心に湯治場ができ、現在のような温泉観光地へと発展していきました。現在のひょうたん型に仕切られて湯畑を中心に周遊できるデザインにしたのは芸術家・岡本太郎で、湯畑の近くに作られた遊歩やいこいの場などを含め全体的なデザインを手掛けました。

岡本太郎がデザインしました

岡本太郎がデザインしました

奈良時代に行基菩薩が建立しました

奈良時代に行基菩薩が建立しました

奈良時代の高僧・行基菩薩は湯畑の近くにある小高い丘から現在の湯畑のあたりで光る泉を発見したと云われます。この泉が万病を治したことから養老5年(721年)に発見した丘に草津山光泉寺を建立して薬師如来を祀ったとされています。

湯畑では湧出した湯は徳川将軍家にも献上されました。木枠で囲まれている部分は将軍御汲上之湯と呼ばれ、ここで汲まれた温泉が樽に詰め江戸城に運ばれました。八代将軍・徳川吉宗や十代将軍・徳川家治などは草津の湯を好み、江戸で草津の湯を楽しみました。

将軍に献上されました

将軍に献上されました

7本の木樋に通してお湯を冷まします

7本の木樋に通してお湯を冷まします

湯畑から湧出する湯は50度で温度が高いため、7本の木樋に通して外気で冷やしています。冷まされた湯は湯畑の端にある湯滝を流れ落ちて、そこからパイプを通じて共同浴場「千代の湯」や旅館の内湯へと運ばれます。湯滝の上にある燈籠はかつての常夜燈で湯滝のシンボルになっています。

湯滝から落ちる温泉水の湯気が凄いです

湯滝から落ちる温泉水の湯気が凄いです

ライトアップされると幻想的な空間になります

ライトアップされると幻想的な空間になります

白く見える湯気は温泉に含まれる硫黄の成分が空気に触れることでできる湯の花です。湯畑では江戸時代の半ばから年3回ほど湯の花が採取されています。たくさんの観光客で活気がある湯畑も、日没から24時までライトアップされて照明で湯気が色づいた幻想的な空間になります。

草津温泉西の河原公園

群馬県草津温泉の中心街から少し外れたところに源泉地帯の西の河原公園があります。湧出した温泉が湯川となり独特の荒れ果てた光景を造り出しています。西の河原は毎分1,070リットルの温泉水が湧き出しています。酸性が強いため魚は棲めませんが天然の足湯が自然に出来上がっています。

一帯が西の河原の源泉になります

一帯が西の河原の源泉になります

豊富な温泉水で温泉たまごを作っています

豊富な温泉水で温泉たまごを作っています

草津温泉街から西の河原の途中は温泉饅頭や温泉卵などを販売する店舗が並ぶため食べ歩きするのも楽しいです。西の河原に入ると鬼の茶釜と呼ばれるかつて西の河原の代表的な源泉があります。茶釜が沸騰するような音を立てて温泉が湧き出ていました。

茶釜が沸騰するような音を立てていました

茶釜が沸騰するような音を立てていました

延命子育地蔵尊と呼ばれます

延命子育地蔵尊と呼ばれます

西の河原は50度以上の強い酸性の温泉が湧出して魚が住まず河原に草木が育たないため、仏教の死後の世界である賽の河原から名付けられました。こうした景観により西の河原には仏像が安置されています。水子地蔵尊は延命子育地蔵尊で西の河原露天風呂の前には湯川の滝壷には不動明王が祀られています。

不動明王が祀られています

不動明王が祀られています

日本最大級の天然の温泉プールです

日本最大級の天然の温泉プールです

西の河原公園には男女合わせて500平方メートルの草津最大級の露天風呂があります。公園を散策して進むと硫黄の匂いがしてきますが、草津の地名は硫黄の匂いから「臭い水」を意味する「くさうず」が変化したとの説があることも伺えます。

- 開湯

- 不明

- 泉質

- 酸性塩化物硫酸塩温泉

- 効能

- 神経痛、関節痛、うちみ、やけど、慢性消化器病、病後回復期、美肌、慢性婦人病など

西の河原露天温泉の源泉は白根山系の万代鉱源泉からお湯を引いています。白根山に最も近い源泉のため温度が高く、酸性度も高いため肌がスベスベになります。日本有数の露天風呂の広さがありますが、洗い場はありませんので天然の温泉プールと考えても良さそうです。

- 住所

- 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津401

- アクセス

- 軽井沢からバス1時間、長野原草津口からバス30分

- 営業時間

- 07:00~20:00(露天風呂)

- 料金

- 600円(露天風呂)

- 地図