埼玉古墳群

埼玉古墳群は、東西およそ500メートル、南北およそ800メートルに前方後円墳8基、大型円墳2基、方墳1基と小円墳群で構成される全国でも屈指の規模を誇ります。埼玉古墳群では1500年前に150年に渡り古墳が作られ続けました。令和2年(2020年)に国の特別史跡に指定されています。さきたま古墳公園として整備されています。

古墳

古墳は盛土で造られた土地の有力者や指導者の墓です。大きく分けて円形の丘と方形の突出部で構成される前方後円墳と円形の盛土の円墳があります。巨大な古墳が造られた3世紀中期から7世紀を古墳時代と呼びます。

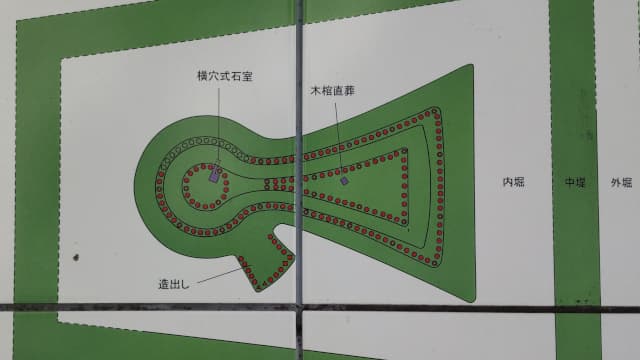

円墳は円形の古墳ですが、前方後円墳は四角形の前方部と丸い後円部が組み合わされた古墳で、上空から見ると鍵穴のように見えます。丸と四角がつながるところはくびれ部と呼ばれ、くびれ部から小さく張り出しているところを造出しと呼びます。なお、造出しは全ての古墳にあるわけではありません。

鍵穴の形をしています

鍵穴の形をしています

丸い円形の丘のような古墳です

丸い円形の丘のような古墳です

一般的に古墳の周りには堀が巡らされています。堀は古墳を造るために掘りだされた跡であり、人が勝手に入ってはいけないことを示す境界の役割がありました。古墳には人が埋葬されるのと同時に副葬品も埋葬されました。

6世紀に仏教が伝来すると陵墓は古墳から寺院の建立へと変わり、646年の薄葬令により人馬の殉葬が禁止されると古墳は小型簡素化されて衰退していきました。

さきたま古墳公園

埼玉古墳群を含む地域は「さきたま古墳公園」として整備されています。風土記の丘構想に基づいて開園し、昭和51年から史跡周辺を含めた都市公園として整備を進めてきました。公園内にある「さきたま史跡の博物館」には国宝を含む出土品が展示されています。

園内の案内板です

園内の案内板です

古墳が密集しているのが分かります

古墳が密集しているのが分かります

博物館には上空からの写真があり古墳が密集しており、埼玉古墳群にある8基の前方後円墳はどれも同じ方向を向いていることが分かります。また、園内には忍城水攻めの遺構である石田堤があります。

稲荷山古墳と丸墓山古墳

稲荷山古墳は、5世紀後半に埼玉古墳群で最初に作られたさきたま古墳公園の中で最も北にある前方後円墳で全長約120メートルあります。副葬品として国宝にも指定されている金錯銘鉄剣と呼ばれる115の金の文字が刻まれた鉄剣が出土しました。剣に刻まれている銘文は日本の古代国家を紐解く貴重な手掛かりとなりました。さきたま資料館で常時展示されています。

埼玉古墳群で最初に造られました

埼玉古墳群で最初に造られました

埼玉古墳群の中で唯一の円墳です

埼玉古墳群の中で唯一の円墳です

丸墓山古墳は、稲荷山古墳の隣にある6世紀初めに造られた円墳です。直径約105メートルあり円墳としては全国でも最大規模です。さきたま古墳群の中では唯一の円墳で1基だけ円墳である理由は分かっていません。埼玉古墳群の中で最も標高が高いため丸墓山古墳からの眺めは良く、戦国時代には忍城を水攻めする際に陣を張ったと云われています。駐車場から円墳に続く道は水攻めの際に作られた石田堤と云われています。

将軍山古墳と二子山古墳

将軍山古墳は、6世紀後半に造られた全長約90メートルある前方後円墳です。古墳の上には土管のような円筒埴輪が並べられています。将軍山古墳には横穴式石室と呼ばれる埋葬室があり、明治時代に横穴式石室から蛇行状鉄器や馬冑などの多くの副葬品が発見されています。現在は墳丘の一部が将軍山古墳展示館として整備され、復元された石室を見学することができます。

墳丘の一部が展示室として開放されています

墳丘の一部が展示室として開放されています

埼玉古墳群の中で最も大きな前方後円墳です

埼玉古墳群の中で最も大きな前方後円墳です

二子山古墳は6世紀前半に造られた埼玉古墳群の中央に位置します。全長約132メートルあり埼玉県内で最大規模の前方後円墳です。造出しからは特殊な土器や埴輪が出土しており、亡くなった人を葬る儀式が行われたと考えられています。

埼玉古墳群南部

瓦塚古墳は、6世紀前半から中期に造られた全長73メートルの前方後円墳です。発掘調査により古墳の上や周囲に様々な埴輪が並べられていました。特に西側の中堤には人物埴輪や家形埴輪のほか水鳥形埴輪や楯などが並べられていたと考えられています。

水鳥形埴輪が発掘されています

水鳥形埴輪が発掘されています

忍藩が砲術練習場にした古墳です

忍藩が砲術練習場にした古墳です

鉄砲山古墳は6世紀後半に造営された前方後円墳です。埼玉古墳群の中で3番目の大きさの全長約108メートルあり後円部に横穴型正室があります。忍藩が砲術練習場としたため、この地から鉄砲玉が多く出土しています。中の山古墳は、全長約79メートルで、古墳があまり作られなくなった6世紀おわりから7世紀始めの古墳時代最後の頃に作られました。関東の古墳では他に例がない須恵質埴輪壺が発掘されています。

後には円墳の浅間塚古墳や方墳の戸場口山古墳があります

後には円墳の浅間塚古墳や方墳の戸場口山古墳があります

関東では珍しい須恵器の子持壺が出土しています

関東では珍しい須恵器の子持壺が出土しています

奥の山古墳は6世紀中期に造営された全長66.4メートルの前方後円墳です。墳丘西側の造出しから埴輪や土器の破片が大量に出土しており、全国的にも出土例が少ない須恵器の子持壺が出土しています。

愛宕山古墳は6世紀後半に造営された埼玉古墳群の中で最も小さい全長約55メートルの前方後円墳です。堀から形象埴輪や、土管状の円筒埴輪が出土していますが、墳丘はまだ調査されていないため埋葬施設や副葬品は分かっていません。

埼玉古墳群の中で最も小さい古墳です

埼玉古墳群の中で最も小さい古墳です

博物館には発掘された品々が展示されます

博物館には発掘された品々が展示されます

出土した埴輪や陶磁器のほか国宝に指定されている古墳の出土品は、昭和44年に整備されて平成18年に整備された埼玉県立さきたま史跡の博物館に展示されています。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒361-0025 埼玉県行田市埼玉4834

- アクセス

- JR行田駅から市内循環バスで「埼玉古墳公園前」下車

秩父鉄道行田市駅から徒歩30分 - 営業時間

- 9:00〜17:00

- 料金

- 200円(博物館)

- 地図