丸の内/八重洲

日本が近代化を進める中で新しい日本を象徴する記念碑のような建物として東京駅は建てられました。関東大震災や東京大空襲など幾多の困難を乗り越え、高度経済成長期に世界に先駆けて新幹線が開業し高速鉄道駅として丸の内や八重洲の発展を見届けてきました。

東京駅東口の八重洲

江戸時代に外交顧問を務めたオランダ人ヤン・ヨーステンは、徳川家康から内堀沿い付近に屋敷が与えられました。ヤン・ヨーステンは日本語読みで耶揚子となり、これが転じて八代洲河岸から八重洲河岸へと変化していきました。

徳川家康の外交や貿易の顧問を務めました

徳川家康の外交や貿易の顧問を務めました

東京駅八重洲口の前面にオフィス街が広がります

東京駅八重洲口の前面にオフィス街が広がります

八重洲河岸は江戸へ参勤する大名たちが暮らす大名屋敷街となり、一般の町人が出入りできない武士の町でした。八重洲は材木職人が暮らしていた上槇町、檜物町や鍛冶職人が暮らしていた南鍛冶町など江戸城に物品を納品していた職人が暮らしていました。八重洲北部には寛永6年(1629年)に常盤橋御門が築かれ、奥州街道に通じる重要な枡形門となりました。

奥州街道との通用門でした

奥州街道との通用門でした

オランダ製の鐘楼がある塔です

オランダ製の鐘楼がある塔です

明治5年(1872年)に八重洲町として陸軍練兵場や警視庁、監獄などが建造されました。明治23年(1890年)には三菱財閥が八重洲町の再開発に着手し、大正3年(1914年)に東京駅が開業するとさらに発展しました。太平洋戦争の空襲で荒廃しますが、終戦後に丸の内のビルがGHQに接収されて追い出された丸の内の企業が八重洲に移転したことで再び発展しました。

三菱財閥のオフィス街丸の内

東京駅と皇居の間に位置する丸の内は、江戸時代に諸国の大名屋敷が建ち並びました。明治時代を迎えると江戸城は皇居となり、大名屋敷は天皇を守る軍隊の兵舎に転用されましたが、明治5年(1872年)の銀座大火で大名屋敷跡は全て焼けて、その跡地に陸軍練兵場が置かれました。明治時代中期に丸の内は民間企業へ払い下げられ、三菱と三井+渋沢+大倉連合による争奪戦の末、政府の意向を汲んだ三菱財閥が土地を一括取得しました。三菱はイギリス人建築家ジョサイア・コンドルを顧問に招き、明治27年(1894年)に丸の内最初のオフィスとなる三菱一号館が竣工しました。やがてロンドンを思わせる赤レンガの町並みとなり、一丁ロンドンと呼ばれるようになりました。

丸の内で最初のオフィスです

丸の内で最初のオフィスです

日本屈指のオフィス街となりました

日本屈指のオフィス街となりました

大正3年(1914年)に東京駅が開業すると駅まで開発区域が広がり、アメリカ式の大型ビルへと変化しました。大正12年(1923年)には丸ビルが竣工し、やがてその町並みは一丁ロンドンから一丁ニューヨークと呼ばれるようになりました。高度経済成長期を迎えると大規模ビルに建替えられるようになり、小さな街区は纏められ道路幅は広く整備されました。現在は120ヘクタールのビジネス街に4千社を超える事業所があり約23万人が働いています。

東京駅の建造

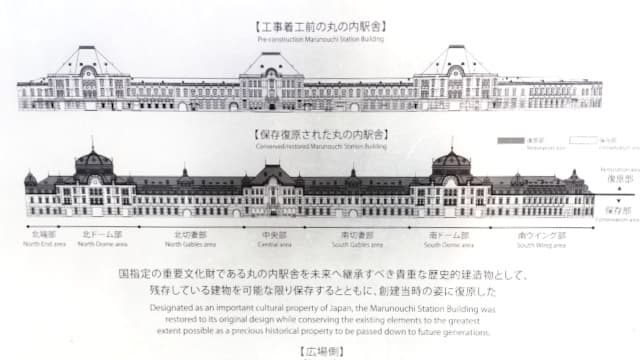

明治41年(1908年)に着工してから6年半かけて東京駅が開業しました。日本建築界の第一人者である辰野金吾により設計された駅舎は、地上3階、地下1階の赤レンガ造りで、全長335メートル、高さ45メートル、延床面積2万平方メートル以上あり、両翼に巨大な円形ドームが配備された広大で壮麗な外観をしています。

壮麗な外観です

壮麗な外観です

東京駅の紹介看板より

東京駅の紹介看板より

東京駅の開業に伴い首都の鉄道網は一気に拡張されていきました。荒れ地の丸の内一帯は東京駅の開業に伴い一丁ロンドンと呼ばれるビジネスセンターに整備されていきました。皇居の正面に位置する東京駅は首都の中心駅として皇室や海外の要人を出迎える玄関口としての役割を担いました。

関東大震災と東京駅

大正12年(1923年)に発生したマグニチュード7.9の関東大震災は、東京中心部の9割に相当する地域を焼失しました。最新技術を駆使して建築された東京駅舎は、この大震災でもほとんど被害を受けず奇跡的に死傷者もいませんでした。大震災に耐えた東京駅舎には被災者が殺到し駅前広場は避難を求める人で溢れました。

関東大震災からしばらくは世界恐慌の影響で経済が冷え込みましたが、昭和5年(1930年)あたりから震災の復興が進み、工業生産の拡大も進んだことで地方から若い労働者が東京に流入して東京駅は再び活況を取り戻しました。昭和7年(1932年)に東京市は近隣の82市町村と合併して新しい大都市として生まれ変わり、東京はニューヨークに次いで世界第二位の都市となりました。

太平洋戦争と東京駅

昭和6年(1931年)に満州事変が勃発した翌年に満州国が建国されると、昭和10年(1935年)に東京を訪れた満州国皇帝溥儀が東京駅を利用しています。太平洋戦争に突入して戦局が悪化すると、昭和20年(1945年)には度重なる空襲で東京駅のドームは焼け落ち、鉄道網は大きな被害を受けて交通機能は麻痺しました。太平洋戦争で蒸気機関車の1割以上が被害を受けましたが、終戦後に多くの車両が修理されて復員する兵士や引揚家族の輸送に活躍しました。

ドーム型から三角屋根に変更されています

ドーム型から三角屋根に変更されています

3階建から2階建の三角屋根に改築されました

3階建から2階建の三角屋根に改築されました

空襲で被害を受けた東京駅は戦前と同じ姿に修復する根強い意見がありましたが、当時の財政状況と建築材料の不足から3階部分は撤去され2階建となり、ドーム部分はシンプルな三角構造の屋根に変更されました。工事はおよそ2年で完了し昭和22年(1947年)には再び使用されるようになりました。

高度経済成長期以降の東京駅

日本が高度経済成長期を迎えると、旅客、貨物ともに輸送量が急増し多くの鉄道が交錯する東京駅はラッシュアワーの舞台となりました。昭和39年(1964年)には世界に先駆けて東京から新大阪を結ぶ時速200キロ台の営業運転を実現した東海道新幹線が開業しました。さらに東京駅では在来線の乗り入れなど都市部の鉄道網を強化し、昭和62年(1987年)の国有鉄道の分割・民営化によるJRの誕生を経て、東北・上越新幹線が東京駅に乗り入れ、続いて山形、秋田、長野新幹線が開業するなど東京駅は高速鉄道網の中心としてのネットワークを拡張していきました。

美しい天井のドームです

美しい天井のドームです

かつての外観に復元されました

かつての外観に復元されました

戦後直後に修復されたままの東京駅でしたが、平成19年(2007年)に創建当初の姿に復元することになりました。徹底した調査と資料収集が行われ、平成24年(2012年)に100年前の壮麗な外観へと生まれ変わり再びその姿を現しています。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目

- アクセス

- 東京駅から徒歩10分圏内

- 営業時間

- 24時間

- 料金

- 無料

- 地図