谷中

谷中は上野と駒込の間の谷から名付けられた小高い丘にあります。谷中銀座商店街にある階段からは夕陽が美しく見えるため夕焼けだんだんと名付けられています。谷中は江戸時代から多くの寺社が建てられ、寛永寺と天王寺の寺領として整備された谷中霊園には多くの偉人・著名人が眠ります。

赤穂浪士ゆかりの観音寺

慶長16年(1611年)に創建された観音寺は真言宗豊山派の寺院で、延宝8年(1680年)に区画整理で神田から現在地に移転してきました。赤穂浪士ゆかりの地で供養塔があるほか、幕末に造営された築地塀は国の登録有形文化財に指定されています。

江戸時代初期に創建されました

江戸時代初期に創建されました

浪士2名が観音寺住職の兄弟でした

浪士2名が観音寺住職の兄弟でした

観音寺第六世朝山和尚の兄弟である近松勘六行重と奥田貞右衛門行高は、主君浅野内匠頭長矩の仇を討つため元禄15年(1702年)に吉良邸に押し入りました。赤穂浪士四十七士は吉良上野介を討ち取りましたが、全員が切腹を命じられて果てました。朝山和尚は観音寺境内に四十七士の供養塔を建てて供養し、以来忠臣蔵ファンが訪れるようになりました。

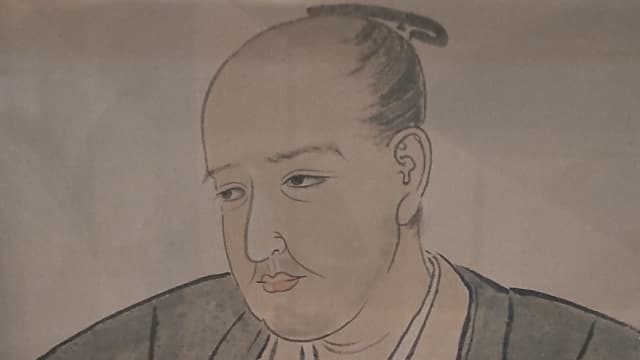

儒学者太宰春台と太田錦城墓

信濃国飯田で生まれた儒学者太宰春台は、荻生徂徠に師事して朱子学から古学に転じました。各藩で財政悪化が顕著となり貧富の格差拡大が深刻化する時代において、武士による藩営専売制度を提唱した経済禄を著しました。延享4年(1747年)に没して天眼寺に葬られました。

武士による経済活動を提唱しました

武士による経済活動を提唱しました

我が国の考証学の先駆けとなりました

我が国の考証学の先駆けとなりました

加賀藩で生まれた太田錦城は、家業の医学ではなく皆川淇園や山本北山に師事しますが、儒学者の学説を否定して独学で儒学を学ぶようになりました。中国の査証学を取り入れた独自の学問は、我が国の考証学の先駆けとなりました。文化10年(1813年)に病間雑抄を著して、文政8年(1825年)に亡くなり一乗寺に葬られました。

蒲生君平墓

林小平、高山彦九郎とともに寛政の三奇人と称された蒲生君平は、下野国宇都宮の商家に生まれました。荒廃した天皇陵に心を痛み、寛政8年(1796年)と寛政12年(1800年)の2回にわたり諸国の天皇陵を調査しました。調査した結果は、享和元年(1801年)に山陵志として纏められ、このとき前方後円墳の名称が初めて使用されました。蒲生君平は文化10年(1813年)に没して臨江寺に葬られました。

寛政の三奇人と称されました

寛政の三奇人と称されました

浪士2名が観音寺住職の兄弟でした

浪士2名が観音寺住職の兄弟でした

文久元年(1861年)に江戸高輪東禅寺の英国大使館襲撃事件により、幕府は宇都宮藩に対して江戸麻布の米国大使館を護衛するよう命じますが、尊王攘夷思想が強い宇都宮藩はこれを拒否しました。翌年に公武合体を目指す老中安藤信正を襲撃する坂下門外の変が起こり、これに宇都宮藩士が加担していたことで宇都宮藩は窮地に追い込まれました。宇都宮藩は蒲生君平の山陵志を基に山陵修補の建白書を幕府に提出し、これを実現したことで幕府から信頼を取り戻すことができました。

長安寺の狩野芳崖墓

江戸の七福神巡礼で最も古い谷中七福神において、長安寺には谷中七福神の一つである寿老人が祀られています。徳川家康が納めたという長安寺の寿老人は、白髯を蓄え鹿を従えている老人で福禄寿と長寿を授ける南極星の化身であると伝えられます。

狩野派の画風に西洋画法を取り入れました

狩野派の画風に西洋画法を取り入れました

死者の冥福と死後の安楽を願う板碑です

死者の冥福と死後の安楽を願う板碑です

画家狩野芳崖は、伝統的な狩野派の画風に西洋の画法を取り入れて近代日本画の発展に大きく貢献しました。東京芸術大学美術学部の前身である東京美術学校の創立にも尽力し近代日本画の父と呼ばれました。明治21年(1888年)に亡くなると妻ヨシとともに長安寺に葬られました。

谷中霊園

谷中霊園は数々の偉人や著名人が眠る霊園です。上野寛永寺と天王寺の寺領でしたが明治7年(1875年)に東京府の共同墓地として開放されました。広さ約10ヘクタールある谷中霊園は全ての宗派を受け入れ平等に供養されています。かつては天王寺五重塔が関東大震災や戦災でも残されていましたが、昭和23年(1945)に焼失してしまい礎石だけが残されています。

徳川最後の将軍です

徳川最後の将軍です

幕末に活動した公家の政治家です

幕末に活動した公家の政治家です

霊園の中には十五代将軍徳川慶喜と妻美賀子の墓があります。晩年小石川で暮らし明治天皇から公爵を与えられた感謝の意から神式で葬儀が行われ、皇族と同じように円墳の墓所になっています。大原重徳は幕末に活動した公家の政治家で親幕派の追放を計画しますが失敗してしまいます。王政復古後に参与や刑法官知事などを歴任しました。

谷中銀座と夕焼けだんだん

日暮里駅と千駄木駅の間に位置する谷中銀座は、昭和20年代から続く昔ながらの下町情緒あふれる商店街が形成されました。自然発生的にできた商店街は、全長170メートルほどの通りに約60軒の雑貨屋や飲食店が並び、商店街のコロッケやメンチカツなどの惣菜を食べ歩きすることができます。

多くの人が行き交います

多くの人が行き交います

条件が揃えば夕陽が美しい階段です

条件が揃えば夕陽が美しい階段です

夕焼けだんだんは日暮里駅から谷中銀座に至る階段道で、夕焼けが美しく見えるスポットとしてマスコミなどに取り上げられ、一般公募により命名されました。夕暮れのオレンジ色に染まる空と眼下の谷中銀座商店街を行き交う人たちの眺めは、どこか懐かしい感傷的な気持ちにさせます。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 東京都台東区上野

- アクセス

- JR上野駅、京成上野駅から徒歩10分圏内

- 営業時間

- 24時間

- 料金

- 無料

- 地図