両国と両国国技館

相撲のメッカである両国は、貞享3年(1686年)に国境が変更されるまで武蔵国(東京)と下総国(千葉)の二つの国に挟まれることから名付けられました。両国は明暦の大火を教訓に架橋された両国橋により人の往来が多くなり発展していきました。発展に伴い相撲の興行が盛んに行われ明治時代以降に国技館が建造されるなど相撲の聖地となりました。

両国と明暦の大火

両国の発展は明暦3年(1657年)に発生した明暦の大火(振袖火事)の影響が大きいです。明暦の大火は江戸の町の大半を焼き尽くし焼死者は10万人にも達しました。大きな被害を出した要因として、当時の江戸は防衛の観点から隅田川には千住大橋しか架橋されておらず人々が逃げることができなかったため両国橋が架橋されることになりました。

隅田川に架かります(Wikipediaより)

隅田川に架かります(Wikipediaより)

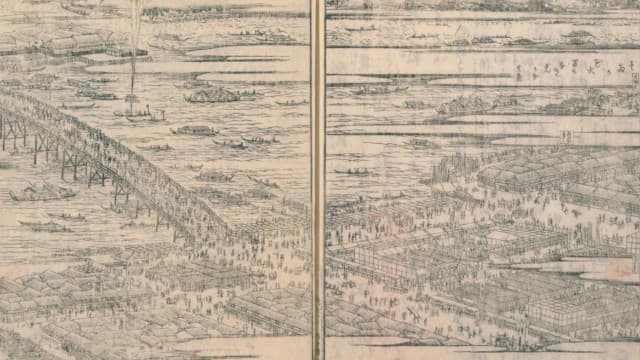

たくさんの人たちで賑わいます(国立国会図書館より)

たくさんの人たちで賑わいます(国立国会図書館より)

両国橋が架橋されると江戸に近い両国は人の往来が活発になり発展していくことになります。両国には火事の延焼を防ぐために広小路が設けられ、通り沿いの広場である広小路には簡易的な屋台が増えました。さらに相撲の興行が行われるようになります。

回向院と相撲

回向院は浄土宗の寺院で、明暦の大火で焼死した10万人以上の遺体を弔うために幕命の命で万人塚が作られたのが始まりです。さらに安政大地震などの犠牲者や処刑された人や行き倒れの無縁仏も弔うようになりました。寛政5年(1793年)に老中松平定信の命により建立された水子塚は水子供養の発祥とされています。

生き物すべてを供養するという理念から軍用犬や軍馬、オットセイ、三味線の革になった動物などの供養碑が置かれ、中には大名屋敷から盗み貧しい人達に施したとされ後世に義賊として伝説化された鼠小僧次郎吉の墓もあります。

たくさんの供養塔が建ちます

たくさんの供養塔が建ちます

大名屋敷で盗みを繰り返した義賊です

大名屋敷で盗みを繰り返した義賊です

両国橋が架橋されて江戸から人々が行き交うようになると、両国の広小路には露店が並び人々が集まり賑わうようになります。両国橋のたもとにある回向院の境内では明和5年(1768年)から勧進相撲が興行されるようになり、これが大相撲の起源とされます。明治42年(1909年)になると回向院に旧両国国技館が建てられました。

旧国技館は大正12年(1923年)の関東大震災で被害を受けるなど焼失と再建を繰り返し、戦時中は日本軍の風船爆弾を作る工場となり空襲で焼失しました。戦後はGHQの意向で大相撲は開催されず、国技館は昭和33年(1958年)に日本大学が買収して日本大学の講堂として使用され昭和58年(1983年)に解体されました。回向院の境内には昭和11年(1936年)には大日本相撲協会が物故力士や年寄の霊を祀る力塚が残されています。

両国国技館

戦後に旧両国国技館がGHQに接収されると明治神宮外苑の野天相撲や浜町の仮設国技館で相撲興行を続けましたが、昭和25年(1950年)から蔵前国技館を開館して相撲興行を行いました。現在の両国国技館は昭和59年(1984年)に国鉄バス東京自動車営業所(旧両国貨物駅跡地)に建設され再び両国に戻ることになりました。緑色の屋根は法隆寺本堂を参考にされ約1万人が収容できます。

現在の両国国技館は2代目になります

現在の両国国技館は2代目になります

日本の国技として今も相撲の人気は高いです

日本の国技として今も相撲の人気は高いです

相撲は朝廷の儀式や農耕礼儀における神事として始まり、鎌倉時代以降の武家政権では武士の間で組技の武術として普及していきます。江戸時代になると寺社の建立や修繕費用を集める名目で勧進相撲が行われ相撲を通じて見物人に寄付を募りましたが、やがて土俵や決り手が明確化されて入場料を取る営利目的としての相撲に変わりました。相撲は庶民の娯楽となり歌舞伎、吉原と並び江戸三大娯楽と呼ばれ現在に至ります。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 東京都墨田区両国

- アクセス

- 両国駅から徒歩10分圏内

- 営業時間

- ー

- 料金

- ー

- 地図