刀剣博物館と日本刀

武士の魂である刀は武器としての役割だけでなく美術品としての側面もあります。日本刀は時代劇だけでなくアニメやゲームでも登場するため近年若年層からも人気があります。刀剣博物館では日本刀の製造工程や美術的価値がある上古刀や日本刀などが展示されています。

日本刀の歴史

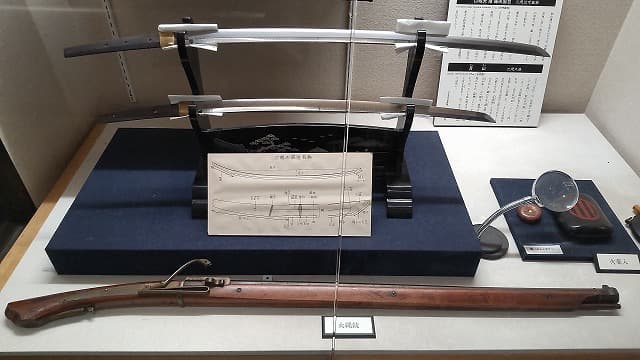

弥生時代に鉄と鍛造技術が大陸から伝来します。古墳時代に入ると鉄は農具だけではなく武器として使用されるようになります。時代劇でよく見る日本刀は反りのある片刃の剣ですが、古墳時代の頃は両刃の直刀で日本刀とは分類されず上古刀と言われます。片刃の反りのある日本刀が製作されるようになるのは武士が台頭して闘争が激化し始めた平安時代末期になります。

奈良時代より前に製作された直刀です

奈良時代より前に製作された直刀です

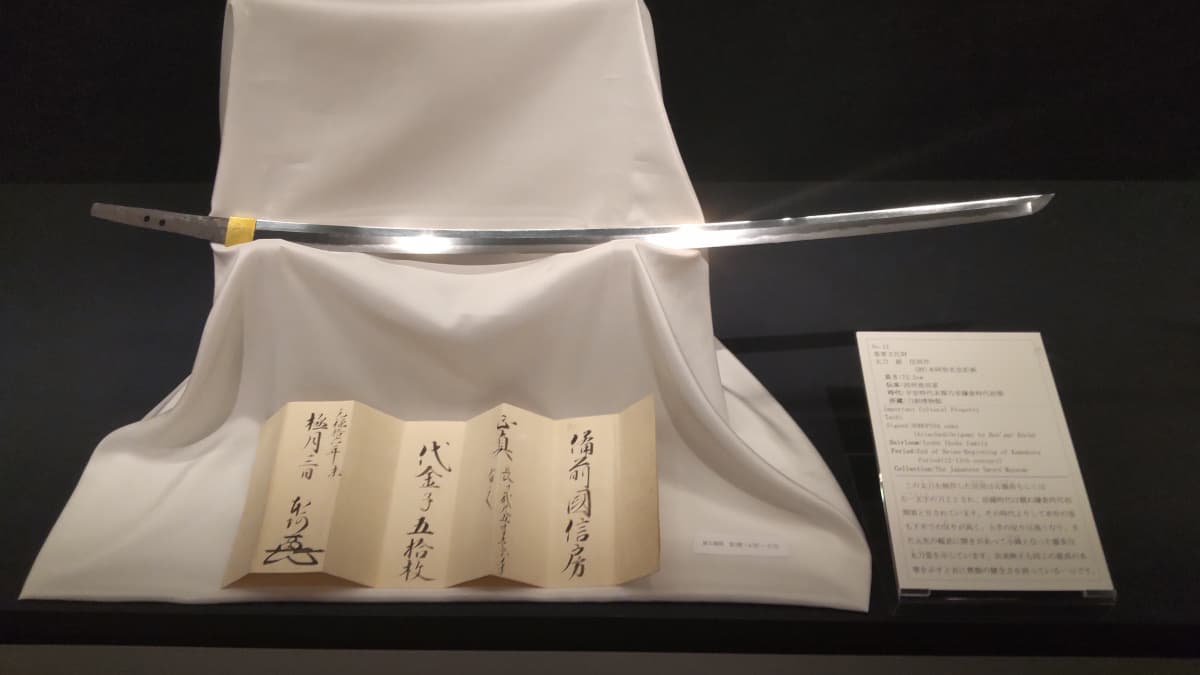

平安時代末期以降に製作された反りのある刀です

平安時代末期以降に製作された反りのある刀です

反りのある太刀は断つが語源で切ることに特化した刀です。馬上で携帯するには反りがある方が扱いやすく切れ味も良いため太刀が基本的な形になります。鎌倉時代などでは自身の威厳を示すため1メートル近い刃長の太刀が使われていましたが、戦国時代になると大きい太刀は小回りが利かず使い勝手が悪いため反りが浅く扱いやすい60~70センチほどの打刀に変化していきます。江戸時代になり平和が訪れると戦闘としての刀は役割を終え、刀は象徴的な存在となります。明治時代に廃刀令により軍刀などの一部を除き日本刀は武器としての役割を終えます。

日本刀の製作工程

有名な刀工や優れた刀工集団は奈良大和伝、京都山城伝、鎌倉相州伝、岐阜美濃伝、岡山備前伝など強大な中央政権の下で生まれ時代と共に全国へと影響を与えました。江戸時代になると江戸新刀として折れず、曲がらず、よく切れる刀として匠の技が伝承されてきました。

日本固有の鍛錬技術で作られた日本刀は次のような様々な工程を踏んで作られます。原料となる玉鋼を熱して平たく打ち伸ばしたあとタガネで刻みを入れて折り返す「折り返し鍛錬」を行うことで不純物を叩き出し炭素量を平均化させて整形していきます。その後刀身を800度まで熱して水槽で急速冷却させる「焼き入れ」を行うことで刃紋や反りが生じます。こうして外が硬く内側が柔らかい相反する構造の刀が生まれます。

出来上がった刀は磨き上げられ、鋭くなり硬いところと柔らかいところの境目に刃紋が生じます。こうして美しい刀が生まれると最後に柄に収まる茎(なかご)に刀工の名前や出身地、制作年度などの銘が掘られます。

刀剣博物館

刀剣博物館は日本刀を保存・公開し日本刀文化の普及のため日本美術刀剣保存協会の付属施設として昭和43年(1968年)に開館しました。代々木から両国に平成30年(2018年)に移転して現在に至ります。

平成30年(2018年)に移転しました

平成30年(2018年)に移転しました

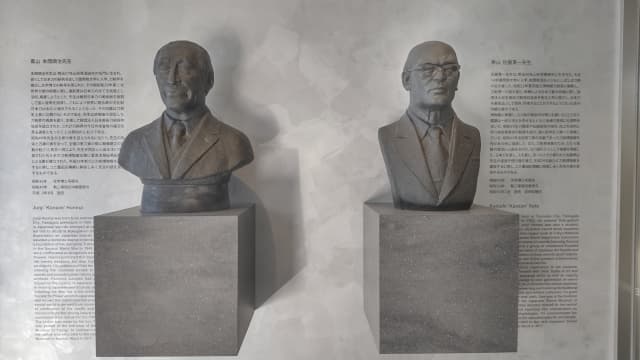

本間順治先生と佐藤貫一先生の胸像があります

本間順治先生と佐藤貫一先生の胸像があります

刀剣博物館のエントランスには、日本刀の文化普及や保管などに貢献した本間順治氏と佐藤貫一氏の彫像があります。佐藤貫一氏は日本名刀百選を選出した人物で刀剣鑑定家として刀そのもののほか名工の考え方など多角的に日本刀を評価しました。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 東京都墨田区横網

- アクセス

- JR総武線両国駅、大江戸線両国駅が最寄り

- 営業時間

- 09:30~17:00

- 料金

- 1,000円

- 地図