本所松坂町公園(吉良上野介邸跡)

本所松坂町公園は、忠臣蔵で知られる赤穂浪士が討入した吉良上野介義央の上屋敷跡です。地元町会の有志が遺跡を後世に伝えるために旧邸跡の一部を購入して東京都に寄付し、墨田区に移管されて本所松坂町公園になりました。園内には元吉良邸にあった著名な吉良の首洗いの井戸などの遺構があり敷神として松坂稲荷神社が祀られています。

元禄赤穂事件

元禄赤穂事件は元禄15年(1702年)に元赤穂藩の四十七士により吉良上野介ら二十余人が討たれた事件です。この事件を題目とした歌舞伎「忠臣蔵」として江戸の人々に感銘を与え現在でも根強い人気を得ています。元禄赤穂事件は江戸城内の松の廊下刃傷事件を端に起こります。

元禄14年(1701年)に5代将軍徳川綱吉の母桂昌院に朝廷から「従一位」の官位を授ける儀式が執り行われる予定でしたが、赤穂3代藩主浅野内匠頭長矩が江戸城内の松の廊下で高家筆頭の吉良上野介を日本刀で切りつける事件が起こりました。浅野内匠頭は即日切腹して浅野家はお家断絶となりましたが、吉良上野介は何らお咎めはありませんでした。

港区新橋で浅野内匠頭が切腹しました

港区新橋で浅野内匠頭が切腹しました

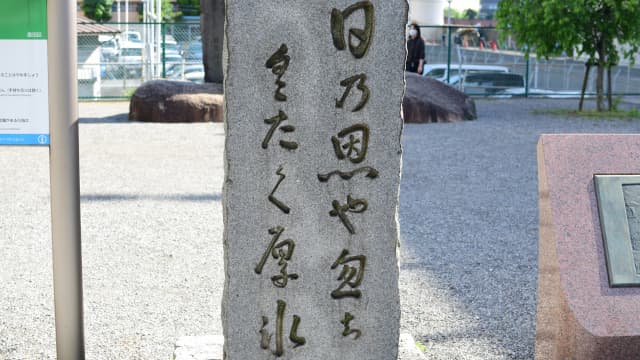

「日の恩や たちまち砕く 厚氷」と刻まれます

「日の恩や たちまち砕く 厚氷」と刻まれます

浅野家家老大石良雄は浅野内匠頭の弟である浅野長広が家督を継げるように働きかけましたが幕府はこれを認めませんでした。主君浅野内匠頭の名誉を回復するため吉良上野介の仇討ちを計画するようになり元禄15年(1702年)に四十七士が吉良上野介屋敷に押し入り吉良上野介ら20名余りを討ちました。仇討ちを終えると幕府は赤穂浪士を細川越中守綱利、松平隠岐守定直、毛利甲斐守綱元、水野監物忠之の4大名家に預けられ徒党を組んで吉良邸に押し入った罪で切腹し泉岳寺に葬られました。両国橋の近くには赤穂四十七士の一人である大高源五の句碑が建てられています。

吉良上野介邸跡

吉良上野介邸跡は吉良上野介義央の上屋敷跡です。吉良家の屋敷は江戸城に近い鍛治橋のあたりにあり元禄11年(1698年)の大火で焼失したため呉服橋のあたりに移りましたが、松の廊下の刃傷事件により呉服橋の屋敷は幕府に召し上げられ元禄14年(1701年)に江戸から遠い本所松坂町の近藤登之介の屋敷跡に移りました。本所松坂町の屋敷は広大で東西733間(約134メートル)、南北34間(約63メートル)あり、坪数は2,550坪(約8,400平方メートル)と記録に残されています。

小さな史跡公園になります

小さな史跡公園になります

忠臣蔵の悪者ですが善政を敷いたと言われます

忠臣蔵の悪者ですが善政を敷いたと言われます

吉良上野介は江戸幕府において儀式などを司る高家の筆頭であるため、本所松坂町公園の石壁は江戸時代の高家の格式を表す海鼠壁長屋門を模した造りになります。吉良上野介は忠臣蔵では敵役に徹していますが、吉良上野介の領地である現在の愛知県西尾市では黄金堤を造り富好新田を開発して善政を敷いた名君と語り継がれています。

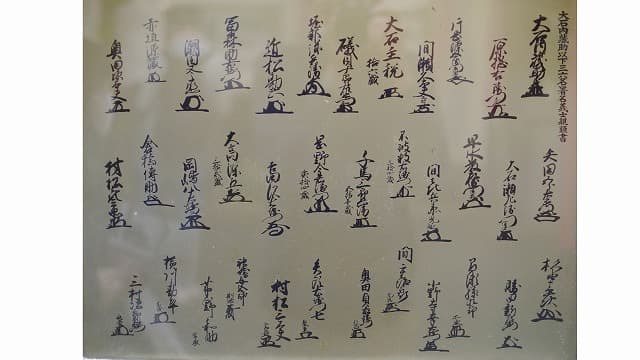

忠心を貫いた浪士の署名です

忠心を貫いた浪士の署名です

吉良上野介の首を洗ったと伝わります

吉良上野介の首を洗ったと伝わります

赤穂浪士の討ち入りが起こると元禄16年(1703年)に吉良上屋敷は江戸幕府に没収されました。昭和9年(1934年)に地元町会の有志が遺跡を後世に伝えようと吉良の首洗い井戸の一帯の土地を購入し東京都に寄付され、昭和25年(1950年)に墨田区に移管されて本所松坂町公園になりました。園内には吉良上野介の首を洗った首洗いの井戸があり敷神として松坂稲荷神社が祀られています。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒130-0026 東京都墨田区両国3丁目13−9

- アクセス

- JR総武線両国駅から徒歩5分

- 営業時間

- 24時間

- 料金

- 無料

- 地図