深川と深川江戸資料館

東京都江東区の西側に位置する深川は江戸時代から水運で栄えた下町情緒あふれる町です。江戸時代に中州を埋め立てて町ができ、効率よく海上輸送できるように運河が巡らされました。浅瀬が広がる地域でアサリがたくさん獲れたため漁師が昼食としてアサリを味噌で炊いて冷めたご飯にかけて食べた深川めしが生まれました。

深川の発展

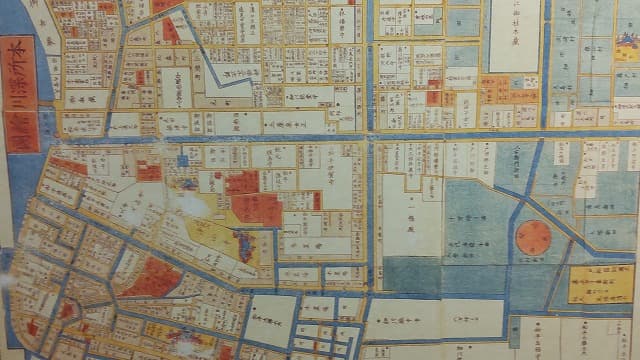

江戸時代初期の深川は小さな湿地帯が広がりました。明暦3年(1657年)に起きた明暦の大火で江戸の町が焼失し多くの命を奪うと幕府は隅田川に千住大橋のほか両国橋を設置して深川の小さな湿地帯を埋め立てて大名屋敷を本所深川に移転しました。やがて隅田川に永代橋が架けられると深川地域は商家が増え水運を利用した材木業や倉庫業など物流拠点として繁栄していきます。

運河が張り巡らされています

運河が張り巡らされています

浮世絵に行徳船が描かれています

浮世絵に行徳船が描かれています

江戸で消費される塩は千葉県行徳で作られていました。浅瀬が広がる沿岸域を避けるため船は沖合を航行していましたが効率的に輸送するために深川に小名木川など人工的な運河が造成されました。行徳から江戸まで塩を運ぶ行徳船が行き交い、小名木川沿いには蔵が建てられて倉庫業が発展しました。こうした物流拠点としての機能は明治時代以降にも引き継がれていきます。

深川江戸資料館で見る庶民の生活

深川江戸資料館は江戸の文化の振興と向上を図るために昭和61年(1986年)に開館した資料館で、江戸時代後期の天保年間の深川佐賀町の町並みを実物大で再現され30分に1回のサイクルで照明と音響などで昼夜を演出しています。表通りの店舗と白壁の土蔵、船宿や猪牙舟が浮かび火見櫓が聳え裏路地には裏長屋があり家族構成や職業などが細かく設定した人々の生活ぶりが展示されています。

通りに面して商家が建ちます

通りに面して商家が建ちます

狭い部屋が薄い壁で隔てて連なります

狭い部屋が薄い壁で隔てて連なります

江戸時代は身分により住むところが分かれていました。江戸の町の7割は武家地で2割が寺社地で1割程度が町人地でしたが、町人と武士の人口はほぼ同じと言われるため、町人は狭い敷地で生活していたことになります。町人は表通りに面して店舗と住まいを兼ねた2階建てに住む裕福な商人もいますが、およそ7割は裏長屋の借家で生活していました。

狭い部屋で家族が生活していました

狭い部屋で家族が生活していました

井戸やトイレなどは共同で井戸端会議などの用語が生まれました

井戸やトイレなどは共同で井戸端会議などの用語が生まれました

裏長屋は四畳半に土間がある簡素な部屋が薄い壁を挟んで並んでいました。腰障子の入口を開けると土間があり、その奥に四畳半の部屋がある構造で家族が住むには窮屈でした。食事は朝に1度だけ米を炊き夕飯などで魚を焼く場合などは屋外で七輪を使いました。井戸やトイレなどの生活空間は共同でトイレは防犯の関係で扉は下半分だけという有様で女性は大変苦労したようです。なお、し尿は肥料として再利用され海に流されていないため大都市の江戸に面する東京湾の自然環境は良かったようです。

江戸時代の深川

江戸時代の深川は多くの船が往来し水運で運ばれた木材、米、塩のほか、灯りの原料となる鰯の絞り油を扱う問屋があり、船で運ばれたそれらの荷物を保管する蔵が並んでいました。地方の農家から旬の野菜が運ばれて販売されていました。当時は冷蔵庫が無いため主人は近くにある武家屋敷に売りに行き店番は女将の仕事でした。

旅行客のほか荷物が船で持ち込まれました

旅行客のほか荷物が船で持ち込まれました

届けられた荷物を売りさばく商家と保管する蔵が建ち並びました

届けられた荷物を売りさばく商家と保管する蔵が建ち並びました

掘割と呼ばれる運河には船着場があり、船の舳先が猪の牙に似て水の抵抗を抑えてスピードが出る猪牙船で客を送り迎えしていました。猪牙船は船宿の船で旅行客は船宿を待機所として酒などの飲食をしていました。江戸は火事が多いため店の前には防火用水が供えられています。

旅行客が酒などを楽しみました

旅行客が酒などを楽しみました

火除地で簡易的な屋台が造られました

火除地で簡易的な屋台が造られました

江戸は火事が多いため深川にも火見櫓も備えられ火見櫓の鐘は鐘を鳴らすスピードで火事までの距離を知らしめる役割がありました。火見櫓がある広場は火除地として建物を建てることができないため移動式の屋台や簡易な水茶屋がありました。江戸時代のファーストフードである天麩羅の床店では魚介類を串で揚げたものが販売され、お茶で一休みできる簡素な喫茶店である水茶屋もできました。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒135-0021 東京都江東区白河1-3-28

- アクセス

- 都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅下車 徒歩3分

- 営業時間

- 09:00~17:00

- 料金

- 400円

- 地図