北千住

千住は江戸時代初期に江戸から北の玄関口として将軍の日光東照宮参詣や諸大名の参勤交代を中継する重要な宿場町として整備されました。旧荒川(現隅田川)と綾瀬川の合流地点になるため舟運の中継地点でもあり水陸の物流の拠点として発展し松尾芭蕉の奥の細道の旅立ちの地としても有名です。

千住掃部宿の整備

天正18年(1590年)に徳川家康が江戸入部すると文禄3年(1594年)に交通の要衝である千住に千住大橋が架橋されます。徳川家康が江戸に入って初めて架けた橋は大橋と呼ばれていましたが、万治2年(1659年)に両国橋が架橋されてから千住大橋と呼ばれるようになりました。さらに寛永2年(1625年)に江戸から日光を結ぶ日光街道の最初の宿場町として千住掃部宿が整備されています。

徳川家康が江戸で最初に架橋しました

徳川家康が江戸で最初に架橋しました

日光街道の最初の宿場町として整備されました

日光街道の最初の宿場町として整備されました

たくさんの人々が行き交う街道には見せしめのため刑場が置かれていることが多く、日光街道沿いの南千住には慶安4年(1651年)に小塚原刑場が整備されました。小塚原刑場は鈴ヶ森刑場(品川)、大和田刑場(八王子)とともに江戸三大刑場の一つに数えられてます。刑場の近くには刑死者を弔うため延命寺があり、ここにある首切地蔵はここに眠る刑死者、行き倒れなど江戸とは無縁の霊を供養するために寛保元年(1741年)に建立されました。

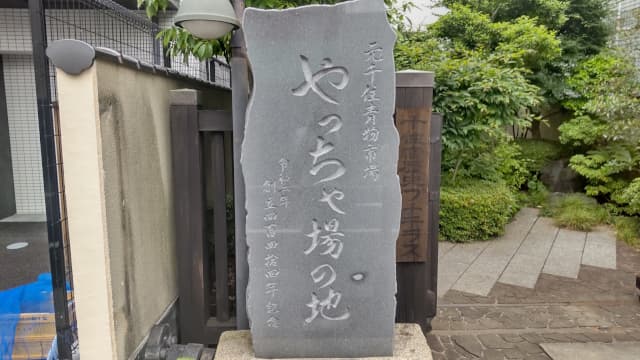

やっちゃ場通り

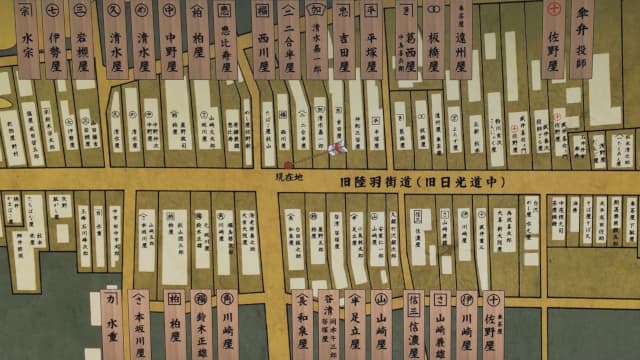

旧日光街道沿いの千住河原町は、やっちゃ場と呼ばれた青物市場があり多くの問屋が並んでいました。「やっちゃ」とはセリの掛け声のことで朝早くから「やっちゃ、やっちゃ」とセリの掛け声が響いていました。江戸末期には幕府公認の市場として問屋が並び、戦前まで多くの青物問屋が並び活気あふれる問屋街を形成していました。

戦前まで青物市場がありました

戦前まで青物市場がありました

旧日光街道沿いに問屋が並んでいました

旧日光街道沿いに問屋が並んでいました

千住河原町の稲荷神社境内にある記念碑には天正4年(1576年)に市場が設置され、享保20年(1735年)に公的市場になったと記されています。千住の青物市場は神田、駒込とともに江戸三大市場に数えられ、幕府の御用市場にもなりました。

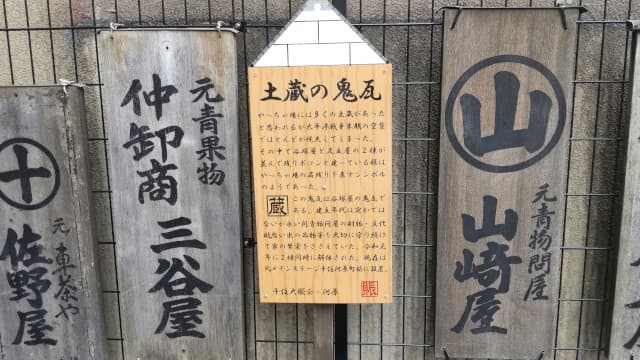

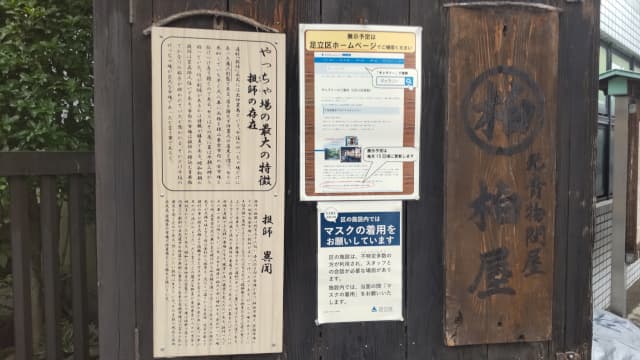

問屋に掲げられていた木札です

問屋に掲げられていた木札です

かつての店舗前に木札が展示されています

かつての店舗前に木札が展示されています

市場では投師と呼ばれる人たちが取引を行い、買い集めた荷物を都心の神田や京橋などの市場へ転売しました。大正期には130人いた投師は他の朝市に間に合うように取引して荷物を運ぶため、やっちゃ場は午前3時には市が開かれていました。幕府公認の市場として明治時代以降も存続しましたが、太平洋戦争の空襲により消滅しました。市場としての機能は水産物のみ近くにある足立市場に引き継がれました。

奥の細道矢立初めの地

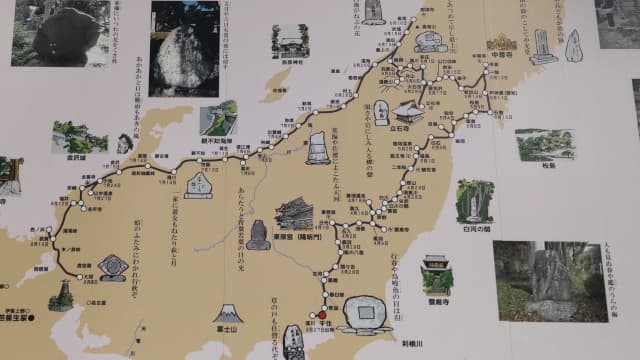

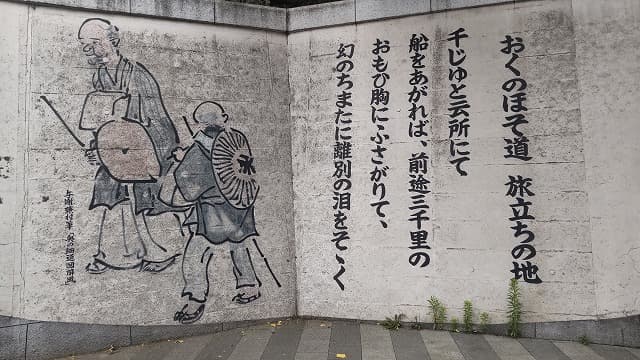

元禄2年(1689年)に松尾芭蕉(1694~1644)は弟子の曾良を伴い深川から船で遡上して千住に降り立ち、ここから北へと旅立ちました。この旅の紀行文が奥の細道で、松尾芭蕉は600里にわたる旅の始まりとして「千じゆと云所にて船をあがれば前途三千里のおもひ胸にふさがりて幻のちまたに別離の泪をそゝく」「行春や鳥啼魚の目は泪」と千住の情景を記しています。

俳諧を代表する人物です

俳諧を代表する人物です

東北を経由して大阪まで旅をしています

東北を経由して大阪まで旅をしています

奥の細道を記すうえで携帯した筆と墨壺を組み合わせた筆記用具を矢立といい隅田川のたもとには矢立を最初に使った「矢立始めの地」を示す石碑があります。また、荒川区の素盞雄神社には文政3年(1820年)に建てられた石碑に矢立始めの句「行く春や鳥啼魚の目は泪」が刻まれています。

隅田川の川岸に描かれています

隅田川の川岸に描かれています

ここから奥の細道の長い旅を始めました

ここから奥の細道の長い旅を始めました

約半年の旅で岐阜県大垣にたどり着いた松尾芭蕉は、大垣から三重県桑名に川で下り、津、伊勢を訪れて故郷の伊賀上野(三重県上野市)に帰郷しました。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 東京都足立区千住橋戸町

- アクセス

- 京成線千住大橋駅から徒歩5分

- 営業時間

- なし

- 料金

- 無料

- 地図