柴又と帝釈天

柴又帝釈天は寛永6年(1629年)に日栄上人が創建した日蓮宗の寺院で柴又七福神の一つとしても知られます。本尊は日蓮聖人が刻んだと言われる帝釈天で、帝釈天の山門である二天門には四天王のうち帝釈天に仕えたとされる広目天、増長天が祀られています。

柴又

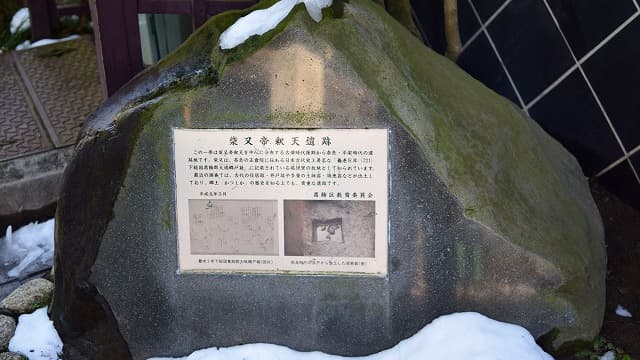

江戸川のほとりにある柴又は古墳時代前期になると葛飾に人が住みはじめます。葛飾で一番古い集落である御殿山遺跡では魚を獲るための道具などが発掘され、柴又帝釈天遺跡や古録天遺跡などからは住居の遺構や農耕に関する遺物が発見されています。平安時代の終わりごろからは豊島清元の嫡男である葛西清重から6代に渡り治めるようになりました。葛西氏が陸奥国に移ると上杉氏が治めるようになり、のちに北条氏が治めます。

古墳時代後期から奈良・平安時代の遺構が残ります

古墳時代後期から奈良・平安時代の遺構が残ります

門前に煎餅や草餅などを扱う店舗が広がります

門前に煎餅や草餅などを扱う店舗が広がります

江戸時代になると柴又は幕府領となり、千住宿から水戸や佐倉を結ぶ水戸佐倉道が通りました。江戸時代前期に帝釈天題経寺が開山してから、江戸時代中期の安永8年(1779年)に板本尊が発見されると江戸からの参拝客が急増しました。明治時代中期には柴又の近くで収穫される葛西米を使い農家が副業として煎餅や草餅などを扱う店舗が門前に広がりました。

柴又帝釈天(題経寺)

柴又帝釈天は正式名称を経栄山題経寺と言い寛永6年(1629年)に創建しました。日栄上人が立派な瑞龍の松を見つけその下に霊泉が湧いていたことから庵を設けたことが始まりと言われます。帝釈天の名で親しまれる日蓮宗の寺院は映画「男はつらいよ」の主人公である寅さんが産湯を使ったとされる御神水もあります。

柴又帝釈天山門の前にあります

柴又帝釈天山門の前にあります

広目天、増長天が祀られています

広目天、増長天が祀られています

帝釈天山門である二天門は、明治29年(1896年)に江戸時代最後の名匠と名高い棟梁・坂田留吉が建造しました。日光東照宮の陽明門を模して門の各所に木彫りが施され、四天王のうち帝釈天に仕えたとされる広目天、増長天が祀られています。

本堂は二天門と同じく坂田棟梁が造り上げ、帝釈堂外観部分には随所に法華経説話を再現した荘厳な彫刻が施されています。一枚板から掘り出された見事な彫刻がある帝釈堂や二天門を有する柴又帝釈天は彫刻の寺とも言われます。安永8年(1779年)にはそれまで行方不明であった帝釈天の板本尊が本堂から発見され、これにより江戸からの参拝者が急増しました。

江戸時代に坂田棟梁が造りました

江戸時代に坂田棟梁が造りました

東京都指定天然記念物の松です

東京都指定天然記念物の松です

境内の本堂前にある瑞龍の松は三方向に枝が伸びる横長の松で樹齢460年と言われます。創建した日栄上人がこの松の下に湧いている霊泉を見つけたことが創建に繋がります。瑞龍の松は平成28年(2016年)に東京都の天然記念物に指定されています。

帝釈天参道

帝釈天参道は、京成線柴又駅から柴又帝釈天までの約200メートルの参道です。映画「男はつらいよ」の舞台にもなり緩やかにカーブする参道沿いは風情ある木造建築の店舗が並ぶ国の重要文化的景観です。多くの観光客が通る参道は、草団子や煎餅を販売する店舗や名物の川魚料理などの伝統ある店舗が並びます。

国の重要文化的景観です

国の重要文化的景観です

嘉永2年(1849)に建立されました

嘉永2年(1849)に建立されました

柴又は東西を街道が通り、南北を河川で結ぶ場所に位置するため江戸、房総、北関東の交通の要衝でした。明治時代後期には北隣の金町に鉄道が開通し、金町から柴又は帝釈人車鉄道が営業を始め新たな参拝ルートになります。大正時代には京成鉄道が整備され多くの参拝者で賑わうようになりました。

寅さんやさくらの像があります

寅さんやさくらの像があります

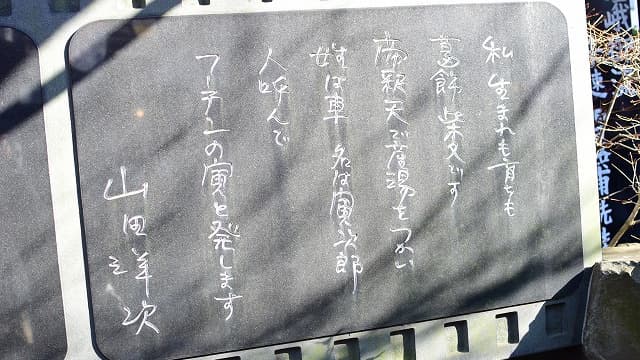

寅さんの名台詞が刻まれた記念碑です

寅さんの名台詞が刻まれた記念碑です

柴又は映画「男はつらいよ」の主人公寅さんのふるさとであり柴又駅から帝釈天参道には映画にまつわる像や石碑が並びます。柴又駅前はフーテンの寅像と見送るさくら像があり、参道には山田洋二監督の映画の碑があり、男はつらいよの名台詞が刻まれています。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒125-0052 東京都葛飾区柴又7丁目10−3

- アクセス

- 京成柴又駅から徒歩10分

- 営業時間

- 24時間

- 料金

- 参拝無料

- 地図