身延山久遠寺

身延山久遠寺は鎌倉時代に日蓮聖人によって開かれたお寺で日蓮宗の総本山です。日蓮聖人は、鎌倉時代に疫病や天災が相次ぐことから「法華経」をもってすべての人々を救おうとしました。三度にわたり幕府に諫言しましたが、いずれも受け入れらませんでした。

当時、身延山は甲斐の国波木井郷を治める地頭の南部実長の領地でした。日蓮聖人は信者であった南部実長の招きにより文永11年(1274年)に身延山に入山し、鷹取山のふもとの西谷に構えた草庵を住処としました。

日蓮聖人は、これ以来9年にわたり法華経の読誦と門弟たちの教導に終始し、弘安4年(1281年)には旧庵を廃して本格的な堂宇を建築し「身延山妙法華院久遠寺」と命名しました。

弘安5年(1282年)に日蓮聖人は療養と両親の墓参を兼ねて山を下り常陸国(現在の茨城県)に向かいましたが武蔵の国池上(現在の東京都大田区)で61年の生涯を閉じました。遺骨は「いずくにて死に候とも墓をば身延の沢にせさせ候べく候」という日蓮聖人の遺言のとおり身延山に祀られています。

身延山久遠寺は日蓮聖人の本弟子である六老僧の一人、日向(にこう)上人とその門流によって継承され、文明7年(1475年)に第11世日朝上人により、狭く湿気の多い西谷から現在の地へと移転され伽藍の整備がすすめられました。

武田氏や徳川家の外護を受けて栄え、宝永3年(1706年)には皇室勅願所ともなっています。

ロープウェーで登ることができます

ロープウェーで登ることができます

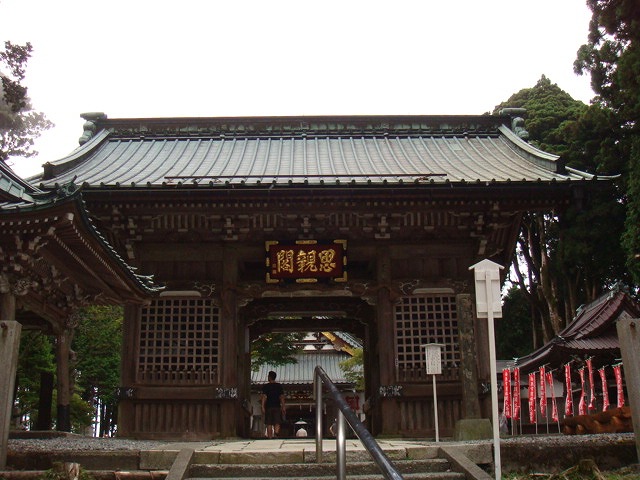

親を思うという意味があります

親を思うという意味があります

身延山久遠寺は標高1,000メートルほどの山間部に整備されていますがロープウェーを利用してお参りすることができます。

長い階段があります

長い階段があります

年季の入った山門です

年季の入った山門です

思親閣祖師堂は「親を思うお堂」という意味で名付けられた身延町指定文化財です。六老僧の一人日朗上人が建立し、宗祖の大孝をおもう人々によって道開かれ堂宇も建築されました。現在は、寛永8年(1631年)に身延山第24世日要上人の代に前田家の寿福院の寄進によって建築され、大正2年(1913年)に修改築されています。

身延町指定文化財です

身延町指定文化財です

どれも年代物建造物です

どれも年代物建造物です

鐘楼は延宝5年(1677年)に30世日通上人代に建立されました。鐘銘は29世日莚上人の撰です。70世祥上人代に甲州南条講が寄進しました。また、常護堂は登詣者を守護する常護菩薩を安置しています。

屋外に安置される仏像です

屋外に安置される仏像です

山の上なのに五重塔が建ちます

山の上なのに五重塔が建ちます

釈迦像は昭和45年(1970年)に岡山県小野哲敬氏が奉納したもので、五重塔は平成21年(2009年)に明治8年の大火による焼失より134年ぶりに再建されました。木材は全て国産を使用し、設計から工法にいたるまで400年前に建てられた元和の塔と同じように復元されています。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 山梨県南巨摩郡身延町身延

- アクセス

- JR身延駅より身延山行きバス15分

- 営業時間

- 5:00~17:00(季節により前後)

- 料金

- 身延山ロープウェイ:片道280円