松本城

松本城は戦国時代の永正年間に造られた深志城が始まりです。江戸時代に建造された天守閣が残る現存12天守の一つで、国宝に指定される5つの天守のうち五重六階の天守の中で日本最古の国宝の城です。天守、乾子天守、渡櫓、辰巳附櫓、月見櫓の5棟が国宝に指定されています。

松本城の歴史

松本城の前身である深志城は、室町時代に深志郷を統治していた坂西氏の居館に島立氏が永正元年(1504年)に深志城を築城したと云われます。武田信玄が深志城近くの林城を居城としていた小笠原長時を追放すると北信濃への侵攻の拠点として深志城を選び馬場信房を置いて改修しました。以来深志城を拠点とした武田氏の統治が32年間続きましたが、天正10年(1582年)に織田信長が武田氏を滅ぼすと木曽義昌や上杉景勝の支援を得た小笠原洞雪が城主になりましたが、のちに徳川家康や旧臣から支援を受けた小笠原貞慶が深志城を奪還して深志城を松本城と改めています。

深志城が松本城に引き継がれました

深志城が松本城に引き継がれました

夜にライトアップされた松本城が掘りに反射します

夜にライトアップされた松本城が掘りに反射します

領内の平定と城郭と城下町の建設に手をつけた小笠原貞慶は、徳川家康の関東移封に伴い息子の秀政とともに古河へ移ることになり、天正18年(1590年)から豊臣秀吉の命を受けた石川数正が松本に入りました。文禄元年(1592年)に石川数正は文禄の役で出兵中に死去し石川康長が家督を継ぎ松本城天守の建築を進めました。石川家が改易されると水野氏が入りますが、水野氏が改易されると戸田家が入り明治維新を迎えます。

松本城

松本城は標高590メートルの盆地内平地に位置している平城で、城郭を囲む三重の水堀に土塁や石垣があり櫓や城門などが備えられていました。現在は市街地になる三の丸には武士を居住させて防備を固めています。松本城天守群は、大天守・乾小天守・渡櫓・辰巳附櫓・月見櫓の五棟で形成され、大天守と乾小天守が渡櫓で連結し辰巳附櫓と月見櫓が複合された連結複合式の天守になります。現存する天守がある12城のうち五重六階の天守としては日本で最も古く昭和11年(1936年)に国宝に指定されました。

日本最古の五重六階の天守です

日本最古の五重六階の天守です

本丸に入る一の門で枡形を造ります

本丸に入る一の門で枡形を造ります

平成2年(1990年)に復元された黒門は松本城の一の門になります。本丸へ入る重要な入口でこの門を入るとかつては本丸御殿がありました。本丸御殿に通じる格調高い正式な門という意味で当時の最高の色調である黒の名を冠して黒門と呼ばれたと言われます。黒門を抜けると本丸になり享保12年(1727年)に焼失するまで本丸御殿がありました。

天守の前には本丸御殿が広がりました

天守の前には本丸御殿が広がりました

天守に櫓を増築して現在の姿になりました

天守に櫓を増築して現在の姿になりました

松本城の最上階の天井には松本城の守り神として二十六夜神が祀られています。元和3年(1617年)に松本に入封した戸田氏が祀りました。屋根裏の構造は桔木構造と呼ばれ、テコの原理で天守最上階の重い瓦屋根の軒先が下がらないように太い桔木が外側に放射状に配置して支えています。

松本城の守り神として祀られています

松本城の守り神として祀られています

火縄銃や小筒などが展示されいてます

火縄銃や小筒などが展示されいてます

城内には甲冑が展示されています。刀を差した甲冑に玉込め用のカルカを背中につけ、腰には玉入れ、肩からは瓢箪のような口薬入れ(点火薬)を下げています。これに火縄銃を装備すると20キログラム弱の重量になります。また、火縄銃の大産地として知られる国友(滋賀県長浜市)の小筒や、重さ16キログラムもの大筒、護身用の脇差鉄砲など様々な銃が展示されています。

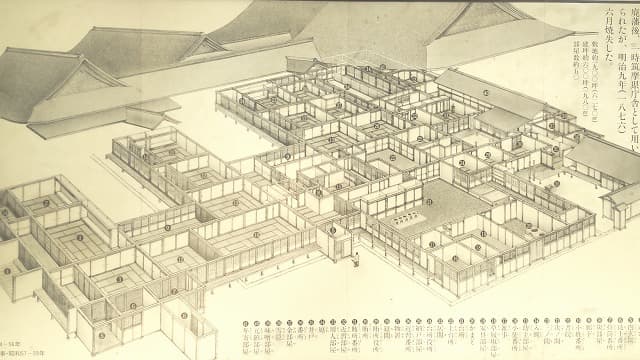

松本城二の丸御殿跡

二の丸御殿は、文禄3年(1594年)頃に天守に続いて建てられたと考えられています。本丸御殿が現存していたときは副政庁として機能しており、本丸御殿が焼失してからは政務が行われていました。敷地は約1,900坪(6,270平方メートル)、建坪は約600坪(1,980平方メートル)あり部屋数は約50ありました。

二の丸御殿は政庁として利用されました

二の丸御殿は政庁として利用されました

二の丸御殿の跡地から松本城が眺められます

二の丸御殿の跡地から松本城が眺められます

明治時代になると二の丸御殿は筑摩県庁として使われましたが、明治9年(1876年)に出火して全焼しました。現在は跡地に部屋の区画が残されています。

松本神社

松本城の北に鎮座する松本神社は松本城主ゆかりの神社です。1636年に戸田家初代の大名になった戸田丹波守康長と正室徳川松姫との間に生まれて若くして亡くなった松平孫六郎永兼の霊を祀り暘谷大明神と称したことに始まります。その後、戸田家の遠祖である一色兵部少輔の霊(片宮八幡宮)と戸田宗光の霊(今宮八幡宮)を松本に移して合祀し戸田氏の氏神となり、松平丹波守康長(共武)と正室徳川松姫の霊(淑愼)を合祀して昭和28年(1953年)に松本神社となり、地元の方からは5柱が祀られるため五社と呼ばれます。

松本城主にゆかりのある神社です

松本城主にゆかりのある神社です

松本鎮守で深志城築城者が祀られます

松本鎮守で深志城築城者が祀られます

境内にある若宮八幡宮は深志城を築城した島立右近貞永を祀る神社として島立貞永の子である島立貞知が建てた神社です。社殿は松本城の埋橋の近くにありましたが、大正3年(1914年)に現在の位置に遷宮されました。室町時代の様式を残す建築として国指定重要文化財に指定されています。

松本城の歴史

松本城の歴史を年表にまとめてみました。

- 永正元年(1504年)

- 島立右近貞永が深志城を築く。

- 天文19年(1550年)

- 武田信玄が深志へ攻め込み小笠原長時は深志から逃れる。武田氏が深志城の改修に着手する。

- 天正10年(1582年)

- 織田信長が武田氏が滅び深志城に木曽義昌が入る。その後上杉氏の後ろ盾で小笠原洞雪が入るが小笠原貞慶が洞雪を追放して城主となり深志を松本と改称して城郭と城下町の整備に取り組む。

- 天正18年(1590年)

- 小笠原貞慶・秀政が古河へ移る。豊臣秀吉は石川数正を松本城主とする。

- 文禄2年(1593年)

- 松本城天守の建築が進む。

- 慶長18年(1613年)

- 石川康長が大久保長安事件に連座して改易になり小笠原秀政が信濃飯田から松本へ入る。

- 慶長20年(1615年)

- 小笠原秀政・忠脩親子が大坂夏の陣で戦死する。

- 元和3年(1617年)

- 戸田康長が高崎から松本へ入り、城の北部に武家住宅地を広げる。

- 寛永10年(1633年)

- 松平直政が松本城主となり、以後辰巳附櫓や月見櫓を天守に増設したり、城内外を整備したりする。

- 享保10年(1725年)

- 水野忠恒が江戸城内で刃傷事件を起こし、水野家は改易になる。松本城は幕府が収公し、松代の真田氏が城を受けとり預かる。

- 享保11年(1726年)

- 戸田氏が再び松本へ入る。

- 明治2年(1869年)

- 藩主戸田光則は版籍を奉還して、松本藩知事となる。

- 明治4年(1871年)

- 廃藩置県で松本県になり城郭の諸門の破壊が始まる。天守は兵部省が接収する。筑摩県が設置され二の丸御殿が県庁となる。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒390-0873 長野県松本市丸の内4−1

- アクセス

- JR篠ノ井線「松本駅」から徒歩約20分

- 営業時間

- 8:30~17:00

- 料金

- 700円

- 地図