温泉寺

下呂温泉の開湯は約1000年前の延喜年間から天暦年間の頃に、現在の温泉地の東方にある湯ヶ峰(1,067m)の山頂付近に温泉が湧出したのがはじまりです。文永2年(1265年)に地震とともに温泉の湧出が突然止まりました。

翌年、毎日益田川の河原に舞い降りる一羽の白鷺がいることに村人が気づき、けがをした白鷺が傷を癒していたところに温泉が湧いていました。これが現在の下呂温泉の始まりと言われます。

白鷺は村人に温泉を知らせると中根山の中腹の松にとまり、そこには光り輝く薬師如来が鎮座していました。白鷺は薬師如来の化身で村人に温泉を授けたと言い伝えられていて、その薬師如来を祀っているのが温泉寺になります。

階段は173段あります。

階段は173段あります。

温泉寺への階段の麓にあります

温泉寺への階段の麓にあります

温泉寺は173段ある階段を上った先にあります。階段の麓には子守地蔵尊が祀られていて、階段を登る途中にはお墓が並んでいます。階段の中腹のあたりに武川久兵衛の墓もあります。

武川家は温泉寺の建立に貢献しています。

武川家は温泉寺の建立に貢献しています。

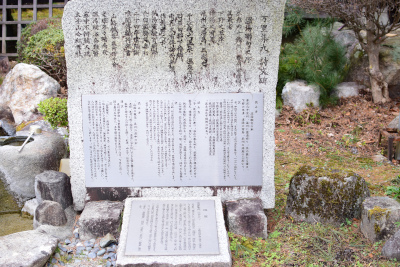

万葉集にある下呂温泉の記述です。

万葉集にある下呂温泉の記述です。

武川久兵衛は江戸時代中期に四代にわたって北海道の開拓に携わり巨額の財をなした商人家です。屋号を飛騨屋と称し、代々の当主は久兵衛を名乗りました。

武川家第三代倍良(初代飛騨屋久兵衛の父)は温泉寺の建立にあたり、持ち山を寺地・境内として寄進しています。この寺の山門へと続く石段の両側の墓地に武川家代々の墓も史跡として並んでいます。

温泉寺の本堂です。

温泉寺の本堂です。

下呂温泉の町並みが見られます。

下呂温泉の町並みが見られます。

下呂富士の中腹に位置する温泉寺の建立は寛文11年(1671年)になります。もともとは湯之島薬師堂と呼ばれていましたが、甲斐(現山梨県)の恵林寺から和尚を呼び寄せて開山されました。

温泉寺からは展望がよく下呂温泉が一望できます。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒509-2202 岐阜県下呂市湯之島680

- アクセス

- JR下呂駅から徒歩15分

- 営業時間

- 特になし

- 料金

- 無料