竹田城

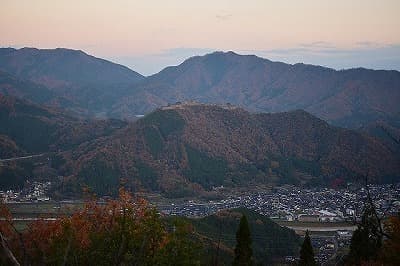

竹田城は、嘉吉3年(1443年)に但馬守護山名宗全(持豊)によって築城されと言われる山城です。朝方に霞がかかり「天空の城」や「日本のマチュピチュ」と呼ばれることがあります。

竹田城は山名氏の重臣である太田垣氏が初代・光景以下7代に渡って城主を務めました。天正8年(1580年)に羽柴秀吉による但馬攻めにより落城し、太田垣氏も没落したと考えられています。

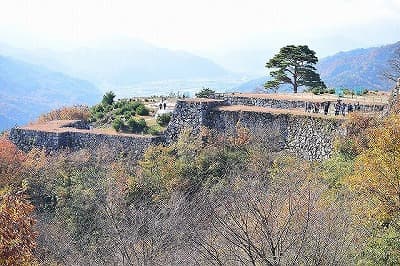

その後、羽柴秀長、桑山重晴と城主が続き、天正13年(1585年)に播磨龍野城主であった赤松広秀(斎村政広)が入城します。現在に残る石垣遺構は広秀が城主の頃に整備されたと考えられます。

赤松広秀は「仁政の主君」として領民から慕われ養蚕業や漆器産業を奨励し現在に繋がる地場産業の礎を築きました。他にも近世儒学の祖とされる藤原惺窩を援助したり、文禄・慶長の役により日本に来た朝鮮の儒学者姜沆に教えを乞うなど、儒学の普及振興にも大きく寄与しました。

慶長5年(1600年)に関ヶ原の戦いが起こると当初広秀は西軍に与し丹後田辺城攻めに加わりました。その後、西軍の敗戦を知り竹田城に撤退したところ、東軍として鳥取城を攻めていた因幡鹿野城主亀井玆矩から来援要請を受け出陣、功を挙げたとされます。しかし鳥取城攻めの際に城下町を放火したとの罪で自刃させられ竹田城も廃城となりました。

見事な快晴…(涙)

見事な快晴…(涙)

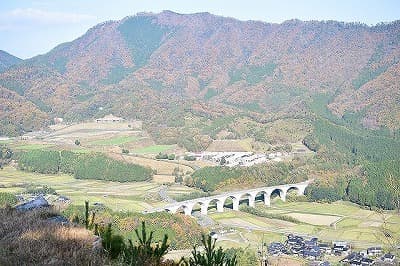

竹田城の天守閣跡からの眺め

竹田城の天守閣跡からの眺め

過去戦地になったこともあるようで山上に石垣がとてもきれいに並んでいます。なかなか防御力の高い城だったのではないでしょうか。

石垣が今も残されています。

石垣が今も残されています。

山々に囲まれています。

山々に囲まれています。

今回は朝霞に顔を出す竹田城を写真に収めようと思い車中泊して早朝に竹田城の向かい側の山に登り景色を撮影しようと試みましたが、まあ、ピーカンでして…(笑)トップの写真は、竹田城にあった看板を撮影したものになります…。(^^;)

竹田城の歴史

竹田城の歴史をまとめてみました。

- 永享3年(1431年)

- 山名持豊、竹田城構築に着手する。

- 嘉吉3年(1443年)

- 竹田城完成。太田垣光景が初代城主となる。

- 享徳4年(1455年)

- 山名持豊、播磨の赤松則尚を攻める。太田垣光景、先陣として参加する。

- 寛正6年(1465年)

- 太田垣景近、第2代城主となる。

- 応仁2年(1468年)

- 細川軍、朝来郡に侵攻する。景近二男・宗近(新兵衛)、夜久野にてこれを迎え討つ

- 文明11年(1479年)

- 太田垣宗朝、第3代城主となる。

- 延徳4年(1492年)

- 太田垣俊朝、第4代城主となる。

- 大永元年(1521年)

- 太田垣宗寿、第5代城主となる。

- 天文7年(1538年)

- 太田垣朝延、第6代城主となる。

- 天文11年(1542年)

- 生野にて銀の採鉱が本格化。山名祐豊がこれを支配する。

- 弘治2年(1556年)

- 朝延、祐豊から銀山の領有権を奪取する。

- 永禄12年(1569年)

- 木下藤吉郎秀吉の但馬侵攻。十日間で生野~此隅山城までの18城が陥落

- 永禄13年(1570年)

- 太田垣輝延、第7代城主となる。

- 天正元年(1573年)

- 毛利軍・伯耆より因幡へ入国。山名祐豊・太田垣・垣屋・田結庄、毛利軍へ降伏

- 天正3年(1575年)

- 丹波黒井城主荻野直正、竹田・有子山城を急襲し、これを奪取

- 天正5年(1577年)

- 羽柴秀吉、播磨平定後、小一郎秀長をもって但馬を攻める

- 天正6年(1578年)

- 秀吉、再び小一郎秀長を竹田城に入れる

- 天正8年(1580年)

- 秀吉の但馬侵攻。太田垣氏による竹田城支配は終焉を迎え、桑山修理太夫重晴が城主となる。

- 天正13年(1585年)

- 重晴、和歌山城主として移封される。赤松広秀が城主となる。

- 慶長5年(1600年)

- 関ヶ原の役で広秀(西軍)が丹後田辺城を攻める。敗戦後、鳥取城攻めにも加わるも大火の責を問われ、鳥取・真教寺にて自刃。竹田城も廃城となる。

- 元和元年(1615年)

- 生野代官所の支配下に置かれる。

- 明治元年(1868年)

- 久美浜・生野(明治2年)、豊岡県(明治4年)に属する。

- 昭和18年(1943年)

- 国史跡に指定される。

- 平成21年(2009年)

- 国史跡の追加指定を受ける。

- 住所

- 兵庫県朝来市和田山町

- アクセス

- JR播但線の「竹田駅」で下車

車で北近畿豊岡自動車道・播但連絡自動車道の「和田山IC」から10分程度。 - 営業時間

- ないと思う

- 料金

- なし