古代メキシコの文明

メキシコにはマヤ、アステカ、テオティワカンなどの古代文明が生まれました。16世紀のスペイン侵攻までの3000年に渡り多様な環境に適応しながら独自の文化を開花させました。首都メキシコシティにある国立人類学博物館では、メソアメリカ文明の世界観の解説とともに美術品が展示されています。

国立人類学博物館

メキシコが誇る世界的な国立人類学博物館は、1964年にメキシコ人建築家ペドロ・ラミレス・バスケスの設計により建築されました。メキシコで数多く生まれた古代文明の展示があり、展示物の見学は半日以上必要です。

国立人類学博物館

メキシコ古代文化の建築様式を近代建築に応用して、古代メソアメリカ文明の特徴が現れています。マヤ、オアハカ、テオティワカンなどの文明ごとに分かれています。

文明が生まれる前

アフリカ大陸で誕生したと言われる人類は、ユーラシア大陸北部のベーリング海峡からアメリカ大陸へと渡り、カナダやアメリカを経由してメキシコに移住して来たと考えられています。

太古の生活

太古の人たちは狩猟を行い各地を渡り歩いて生活していました。マンモスなどの動物を沼地に引き込み狩りを行いました。

岩絵

バハカリフォルニア半島のサンフランシスコ山地には、当時の人や動物の壁画が岩壁に描かれています。紀元前5000年頃に描かれたとされる色鮮やかな壁画です。

オルメカ文明

メキシコ古代文明の母と言われるオルメカ文明は、メキシコ湾沿岸の湿地帯に紀元前1800年頃に誕生したと考えられています。オルメカ文明は大きく前期はサン・ロレンソ、中期はラベンタ、後期はトレスサポテスを中心とした3つの時代に分けられます。オルメカ文明の最盛期は紀元前1200年から紀元前400年頃と言われています。

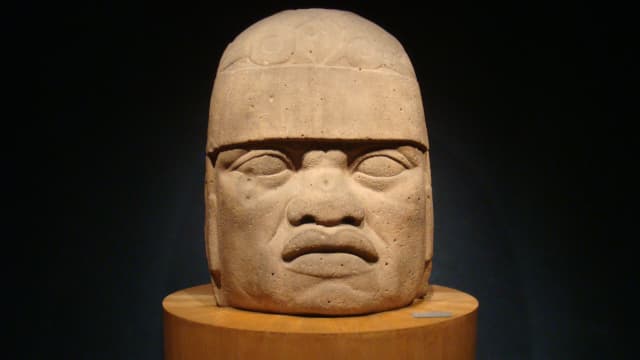

サン・ロレンソの巨石人頭

紀元前1800年から紀元前1100年のサン・ロレンソ時代のもので、高さ4メートル、重さ10トンほどある巨石に顔が彫られています。

微笑む人の土偶

作物の豊穣を願うために製作されたとも言われている土偶で、見る人の心を和ませるような穏やかで幸福そうな微笑みを浮かべた表情が特徴的です。

緑色石の装飾品

沿岸部に発達したオルメカ文明は交易も盛んに行われました。交易により遠い地域からもたらされた緑色石は宗教儀式などで使われる装飾品として加工されています。

トラロック

アステカ神話における雨と豊穣の神でオルメカ文明からマヤ文明、アステカ文明へと伝わりました。オルメカ文明がメキシコ湾岸地域のマヤ文明にも影響を与えたことが伺えます。

マヤ文明

マヤ文明は紀元前1200年頃からスペイン人が侵攻してきた16世紀半ばまで続きました。ユカタン半島各地に都市国家を築いて、それぞれの都市国家が交易や戦争を繰り返しながら文明を開化させ、やがて後期にチチェン・イッツァに集約していきました。ユカタン半島は石灰岩台地でできているため雨が地下に染み込みます。このため主食のトウモロコシの栽培では雨に頼る必要があり、神に供物や生贄を捧げていました。

赤の女王

都市国家パレンケで発掘された赤の女王は、辰砂(水銀朱)で覆われて緑色石のマスクや装飾品を身にまといます。パカル王妃の可能性が高いため、赤の女王と呼ばれています。

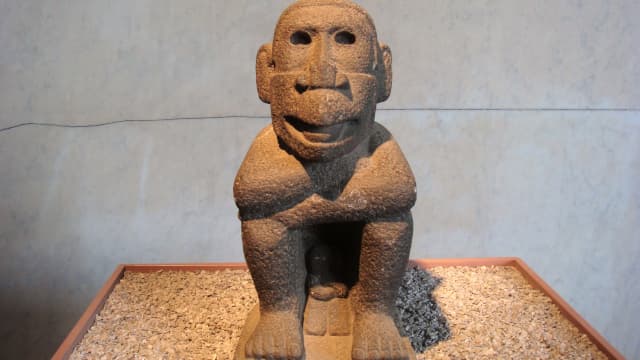

チャックモール像

マヤ文明では王族と共に埋葬されるほか、神への生贄として多くの人の命が捧げられました。チャックモールの腹部の皿に供物や生贄の心臓が捧げらました。

ゴムボール

生贄の選別は球技で決められていたとされます。球技用のボールはゴムで作られており、このボールを石輪のゴールに蹴り入れました。

球技のゴール

生贄を選別するために開かれた球技のゴールです。二手に分かれたチームがゴムボールを蹴り、この石のリングにボールを通して勝敗を決めました。

テオティワカン文明

テオティワカン文明は、メキシコシティがあるメキシコ中央高原で紀元前2世紀頃に興り、4~5世紀に最盛期を迎えました。マヤの都市国家が成立した紀元前100年ころから成立して、6世紀中ごろに突然終焉を迎えました。現在のところテオティワカン文明はテオティワカン遺跡でしか発見されておらず、住んだ民族も話された言葉も分からない謎の文明です。

死のティスク石彫

テオティワカン文明では太陽は沈んで(死んで)から夜明けとともに再生すると考えられていました。テオティワカンでは宗教儀式が行われ豊穣を祈願していたと考えられます。

ウエウエテオトル

儀式用の香炉で、火の神の老人と呼ばれています。火が人類の歴史の中で最も古くから存在し、生活に不可欠な要素であることを意味します。

チャリチゥトゥクリエ

月のピラミッドの前で発見されたチャリチゥトゥクリエは、大地と水を司る農耕の女神と考えられており、生誕の守護神と言われています。

ケツァルコアトル神殿

ケツァルコアトルとトラロックの像が並びます。メキシコ中央高原は3方にある標高5000メートルを超える山のため雨があまり降らず雨は貴重なものでした。

トルテカ文明

トルテカ文明はテオティワカン文明に続く10世紀から12世紀にかけて繁栄した文明です。神聖な都市トルテカンを築きますが謎が多い文明です。トルテカの人たちは羽毛のある蛇神ケツァルコアトルを最も重要な太陽の神として崇めました。

トゥーラの戦士像

これは社会が不安定な状況であり、戦争や軍事が重要と見なされていました。トゥーラの戦士像は神殿の柱として利用されていました。

カカシュトラの壁画

メキシコ中部のカカシュトラ遺跡から発見された壁画群で、ジャガーの戦士が描かれています。戦争が盛んに行われた時代の文明を現しています。

アステカ文明

メキシコ中央高原には、テオティワカン文明が滅亡した700年後にアステカ文明が生まれました。アステカ帝国はテノチティトラン、テツココ、トラコバンの3つの都市国家による三都市同盟でしたが、スペイン人がアステカ帝国と名付けました。アステカの人たちは自分たちをメシカ人と呼んでおり、これがメキシコの由来となります。

太陽の石

1325年にメシカ人は湖を埋め立てて首都テノチティトランを建設しました。メシカ人の高度な数学や天文学の知識をアステカカレンダーとも呼ばれる太陽の石に記しました。

エエカトル神像

アステカ神話における重要な神で風を司ります。雨をもたらす雲を吹き寄せ、雨の神々の通り道を清めると信じられるところから、生と豊穣を司ります。