函館市

函館市は北海道の南端に位置し、渡島半島南東に位置する亀田半島の大部分を占めています。南は津軽海峡、北から東は太平洋に面し、中央部は亀田山地があり西は箱館平野が広がります。北国としては比較的温暖な気候をしており、暖流と寒流が混じり合う前浜は水産資源が豊富です。

概要

- 面積

- 677.86km2

- 人口

- 249,237人(2021年)

- 市の木

- おんこ(いちい)

- 市の花

- つつじ(やまつつじ)

- 市の鳥

- ヤマガラ

- 市の魚

- イカ

- 地図

歴史

豊かな水産資源と天然の良港に恵まれており、海とともに繁栄してきました。江戸時代に北前船の寄港地として栄え、日本最初の貿易港の一つとして世界に開かれました。外国の文化を取り入れるとともに、水産業や造船業を主要産業として発展を遂げました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

水産資源が豊富な海と緑豊かな山河に恵まれているため、旧石器時代の人の営みを示す旧石器が樽岸から出土しています。縄文時代には90カ所以上で漁撈や狩猟採集を基盤とした生活が営まれました。

垣ノ島遺跡

垣の島川沿岸の海岸段丘に位置する縄文時代早期前半から後期末葉の遺跡です。墓域から祭祀儀礼に伴うと考えられる漆塗り注口土器などが見つかりました。

大船遺跡

大船川左岸の海岸段丘に位置する縄文時代前期末葉から中期末葉の遺跡です。多数の竪穴建物跡や盛り土遺構などが発見されました。

古墳時代、飛鳥時代

北海道では続縄文時代が続き狩猟採集の文化が続きました。

恵山貝塚

続縄文文化の前期を代表する貝塚です。出土した土器は恵山文化を象徴するもので、恵山式土器と名付けられています。

奈良時代、平安時代

13世紀にアイヌ文化が生まれ、漁撈や狩猟採集をしていた人びとは和人と交易を行いました。

鎌倉時代、南北朝時代

日蓮聖人の弟子で六老僧のひとりである日持聖人が海外布教を志し奥州から北海道に渡り、水無海岸に湧き出でている不思議な湯で旅の疲れを癒し、永仁7年(1299年)に中国唐に渡海したとされます。

水無海浜温泉

函館市の最東端にある全国でも珍しい海辺にある天然の露天風呂です。潮の満ち引きで入浴可能時間が変わり、高潮時は海没する幻の温泉です。

室町時代、安土桃山時代

享徳3年(1454年)に津軽の豪族である河野政通が宇須岸(ウスケシ)と呼ばれていた漁村に館を築きました。この館が箱に似ているところから箱館と呼ばれることになりました。

志苔館跡

室町時代に小林重弘が築城したと伝えられています。長禄元年(1457年)と永世9年(1512年)にアイヌとの抗争で落城したとされます。

江戸時代

延宝5年(1677年)に能登の飯田屋与五右衛門が漁業のために八木浜(現尾札部町)に住み、寛政11年(1799年)に高田屋嘉兵衛が択捉航路を開設しました。寛政5年(1793年)にロシアのラクスマンがエカテリーナ号で箱館に入港し、享和2年(1802年)にのちの箱館奉行所となる蝦夷地奉行所を開設しました。

幕末の開港と戊辰戦争

安政元年(1854年)に日米和親条約が締結され、アメリカ艦隊5隻が箱館港の調査を行い、翌年に箱館港が開港しました。安政5年(1858年)には修好通商条約が締結されて、翌年に箱館、横浜、長崎を自由貿易港として開港しました。明治元年(1868年)に戊辰戦争に敗れた旧幕府軍が五稜郭に立て籠もりましたが、翌年に五稜郭は開城して蝦夷は北海道と改称されました。

古武井熔鉱炉跡

近くにある海岸で採取できる砂鉄を用いて大砲を鋳造するため、(1858年)に箱館奉行が配下の蘭学者・武田斐三郎に命じて築造させた溶鉱炉です。

女那川煉瓦製造所跡

尻岸内川の右岸段丘南端に位置する4基の窯跡です。古武井熔鉱炉建設に供給するため作られたものと考えられています。

五稜郭跡

幕府の命を受けた蘭学者・武田斐三郎がフランス軍人からの助言と独自の工夫により設計し、元治元年(1864年)に完成した国内初の西洋式城郭です。

四稜郭

明治元年(1868年)に五稜郭を占領した旧幕府軍は、新政府軍の攻撃に備えるため、函館を一望できる緩斜面台地に急造した洋式の台場です。

旧官修墳墓(新政府軍墓地)

明治2年(1869年)に箱館戦争で戦死した新政府軍の兵士を弔うために設けられた墓所で、戦死者92名が祀られています。

明治時代、大正時代、昭和時代

北海道最大の人口を有しており、大正11年(1922年)に函館市となりました。陸繋砂州につくられた函館は水不足に悩まされ、明治40年(1907年)や昭和9年(1934年)の大火で大きな被害を受けました。昭和29年(1954年)に台風15号が道南を直撃し、青函連絡船の洞爺丸が遭難する事故が発生しました。

旧岩船氏庭園(香雪園)

明治31年(1898年)頃から函館の豪商・岩船峯次郎が造成した風景式庭園で、岩船家の別荘として使われました。

トラピスチヌ修道院

明治31年(1898年)にフランスのナンシー近郊のウプシー修道院から派遣された8人の修道女が設立した日本で最初の女子修道院です。

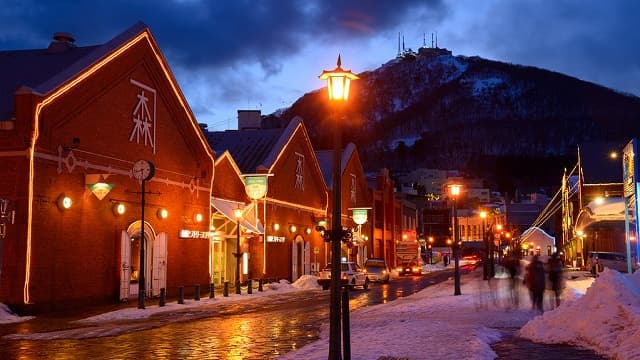

金森赤レンガ倉庫

明治2年(1869年)に渡邉熊四郎が洋品店を開業したのち倉庫に変わりましたが、大火で焼失したため、明治42年(1909年)に再建されました。

旧函館区公会堂

明治43年(1910年)に建設された洋風建築で、大火で焼失した公会堂を豪商・相馬哲平や住民らの寄付で建てられました。

函館朝市

昭和20年(1945年)にアジア太平洋戦争が終結すると、函館周辺の農業生産者らが函館朝市を始めて、250店舗ある巨大な市場になりました。

函館ビール工場

平成8年(1996年)に設立した函館ビールのビアホールです。函館ビールは函館山の良質な天然地下水を使用し麦芽だけで仕上げています。

恵山を歩く

渡島半島の南東端にある恵山は、今も噴気をあげる活火山です。弘化3年(1846年)や明治7年(1874年)に水蒸気爆発を起こし、泥流により多数の死者が出たこともあります。標高が高いわけではありませんが、高山植物が生育している花の山として知られます。

- 山行日

- 2007/06/24

- 天 候

- 晴れ

- ルート

- 駐車場(09:40)~恵山(10:35)~駐車場(11:05)

- 地 図

- 地元ガイドブック

- 同行者

- ひめ

- 標 高

- 恵山(908.3m)

恵山

アイヌ語で火を吹き溶岩が流れ落ちるという意味のイエサンから名付けられたように、恵山溶岩ドームの西麓の爆裂火口では現在も噴気活動が続いています。

恵山登山道

5万年前から噴火活動を繰り返していることを示すような登山道の景観です。登山道は勾配がありますが、階段状に整備されています。

恵山お花畑

標高は高くありませんが、高山植物が見られる花の山として知られています。5月下旬から6月上旬にはエゾヤマツツジ、サラサドウダンなどのツツジ類が満開となります。

恵山山頂

山頂付近に近づくと野原が広がるようになります。山頂からは太平洋、津軽海峡、対岸の下北半島等の眺望を楽しむことができます。