北斗市

北斗市は渡島地方中部に位置し、南東部の大半は平野部で西部は山岳があり、南部は津軽海峡に面します。北海道の中で温暖な気候で、積雪も比較的少ないのが特徴です。自然豊かな大地と海からとれる新鮮で美味しい農水産物が人気です。

概要

- 面積

- 397.44km2

- 人口

- 44,968人(2022年1月31日)

- 市の木

- クロマツ、ブナ

- 市の花

- 春:サクラ、夏:マリーゴールド、秋:ムクゲ

- 地図

歴史

古くから北の文化と南の文化が交差する地でした。旧石器時代や縄文時代から続縄文時代、擦文時代、アイヌ文化期へと移行しました。室町時代に安東氏が移り住み、アイヌとの交易で栄えました。明治時代初めの箱館戦争では各地で激戦が繰り広げられました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

旧石器時代から人が住み始め、縄文時代の茂別遺跡から糸魚川産ヒスイ装飾品が出土し、縄文時代後期のヤギナイ遺跡から人形装飾付異形注口土器が見つかりました。北海道は稲作農耕が定着せず続縄文時代となりました。

古墳時代、飛鳥時代

擦文時代が訪れ、矢不来遺跡から擦文土器が出土しました。

奈良時代、平安時代

続縄文時代から鉄の道具を中心とした擦文時代に移行していきました。

鎌倉時代、南北朝時代

13世紀前後に擦文文化は衰退し、アイヌ文化が成立したと考えられています。

室町時代、安土桃山時代

津軽地方の十三湊を本拠としていた安東盛季が南部氏に攻められ、嘉吉3年(1443年)に落ち延びて茂別館を築きました。康正2年(1456年)に安東一族の下国定季が守護となりますが、翌年にコシャマインが反乱を起こして志濃里や箱館が占拠されました。コシャマインの反乱は、長禄2年(1458年)に茂別家政、蠣崎季繁、武田信弘らが鎮圧しました。天文20年(1551年)に蠣崎季広は和平を結び、アイヌの人びと交易を行うようになりました。

茂別館跡

嘉吉3年(1443年)に津軽から落ち延びた安東盛季が築城しました。長禄元年(1457年)のコシャマインの乱でも落ちることはありませんでした。

江戸時代

松前藩は新田の開発を試み、元禄5年(1692年)に字文月で米を収穫することに成功し、元禄7年(1694年)に移住者が北海道で初めてとなる水田を開拓しました。幕末に異国船が日本沿岸に出没するようになり、文政4年(1821年)に盛岡藩南部氏が矢不来台場を造営し、安政2年(1855年)に松前藩戸切地陣屋が造営されました。

箱館戦争

明治元年(1868年)に旧幕府軍が函館の五稜郭を占拠しました。旧幕府軍は箱館政府を樹立し、榎本武揚が総裁となりました。明治2年(1869年)に乙部に上陸した新政府軍は箱館に向けて進軍し、土方歳三は二股口の激戦で撃退させますが、矢不来は激戦の末に突破されました。やがて五稜郭は開城し、箱館戦争は終結しました。

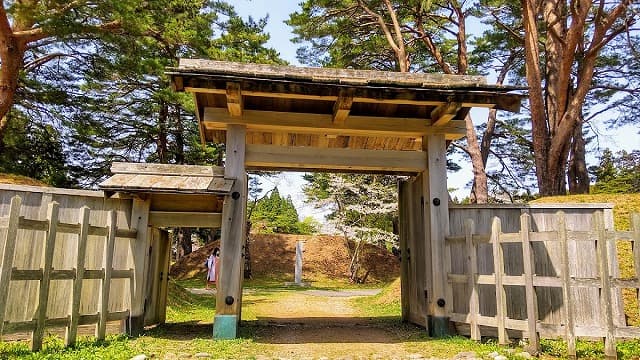

松前藩戸切地陣屋跡

安政2年(1855年)に松前藩が築いた日本で最初の西洋式星形城郭で、明治元年(1868年)の箱館戦争で旧幕府軍の攻撃を受けて放棄されました。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治元年(1868年)に戊辰戦争に敗れた旧幕府軍が五稜郭に立て籠もりました。翌年に新政府軍が乙部に上陸して矢不来などで激戦となり、五稜郭は開城して蝦夷は北海道と改称されました。明治5年(1872年)にベンジャミン・スミス・ライマンが石灰石鉱山である峩朗鉱山を発見しました。昭和29年(1954年)に台風15号が道南を直撃し、青函連絡船の洞爺丸が遭難する事故が発生しました。平成18年(2006年)に旧上磯町と旧大野町が合併して北斗市が誕生しました。

開拓使三角測量一本木基点

正確な北海道地図を作成するため、明治6年(1873年)にワッソンが三角測量を始め、明治8年(1875年)にその基点に標石が建てられました。

トラピスト修道院

明治29年(1896年)フランスなどから9人の修道士たちが設立した日本最初の男子修道院です。敷地内工場で作られる酪農製品が有名です。