余市郡

余市郡は北海道西部に位置し、北部は石狩湾に面して他の三方は緩やかな丘陵地に囲まれます。対馬暖流の影響をうけて四季を通じて温暖多湿であり、豪雪地帯に指定されていますが根雪期間は短く霜も少ない気候です。果樹栽培が盛んで、ブドウを原料としたワイン造りも盛んです。

概要

- 面積

- 588.64km2

- 人口

- 22,371人(2021年)

- 含む町村

- 仁木町、余市町、赤井川村

- 地図

歴史

江戸時代に松前藩が領地とすると、和人が漁場を開拓しました。この頃の北海道沿岸はニシンが大群で押し寄せ、ニシン漁で大いに賑わいました。明治時代に開拓が進んで農地が広がり鉱山開発が行われましたが、昭和時代にニシンが漁獲されなくなりエネルギー革命で鉱山も閉鎖されました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

余市町には縄文時代の大川遺跡や沢町遺跡が残されています。北海道は稲作農耕が定着せず続縄文時代となりました。

大谷地貝塚

黒川砂丘に立地する縄文時代中期から後期の集落遺跡です。貝塚や集落跡のほか墓などが見つかり、発見された土器は余市式土器と命名されました。

西崎山環状列石

西崎山の尾根にある環状列石(ストーンサークル)で、中心に棒状の石を立てた特殊な遺構が見られます。縄文時代後期の土器片が見つかりました。

古墳時代、飛鳥時代

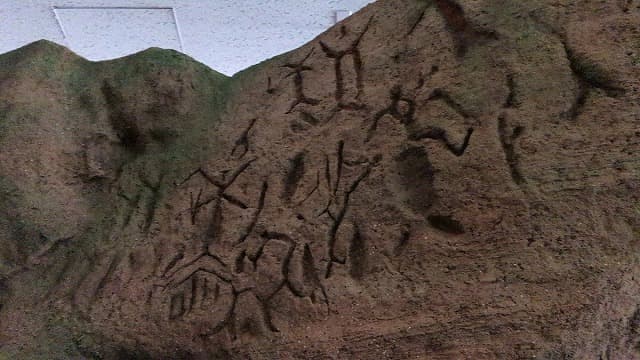

続縄文時代にフゴッペ洞窟に陰刻画が刻まれました。陰刻画が刻まれた洞窟は、他には小樽市の手宮洞窟しかありません。

フゴッペ洞窟

続縄文期に属する遺跡で800を超す刻画があります。角や翼で仮装したシャーマン的な人像が多く、何らかの宗教的儀礼の場と考えられています。

奈良時代、平安時代

続縄文時代から擦文時代へと移り変わりました。

鎌倉時代、南北朝時代

13世紀から17世紀にかけてアイヌ文化が花開きました。日高地方沙流川流域のアイヌ民族が攻めてきた伝説があり、チャシと呼ばれる砦が置かれました。

室町時代、安土桃山時代

アイヌ文化が花開いたと考えられていますが、文献には特に残されていません。

江戸時代

慶長4年(1599年)に松前慶広は、上ヨイチを松前左膳に下ヨイチを松前八兵衛に与えました。文政3年(1820年)に林長左衛門が各地に漁場を拓きました。北海道沿岸にはニシンが大群で押し寄せ、ニシン漁で大いに賑わいました。

旧下ヨイチ運上家

松前藩がアイヌ民族と交易を行うため、嘉永6年(1853年)に交易を請け負う商人・竹屋林長左衛門が蝦夷地経営の拠点として設けた施設です。

旧余市福原漁場

江戸時代末期から定住した福原家は、明治13年(1880年)頃から漁業を営みました。ニシン漁で財を成し、豪華な番屋はニシン御殿と呼ばれました。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治4年(1871年)に旧会津藩士が余市町に入植し、明治12年(1879年)に日本で初めて余市リンゴが民間栽培で結実させました。明治12年(1879年)に徳島から入植した仁木竹吉が仁木村の開拓を始め、これ以降も入植が相次いで各地が開拓されていきました。

鉱山開発

明治10年(1877年)に明治鉱山が発見され、明治22年(1889年)の中ノ沢鉱山や轟鉱山、明治23年(1890年)に然別鉱山が採掘されるようになりました。昭和11年(1936年)に松倉鉱山が開発しましたが、昭和30年代のエネルギー政策の転換で閉山が相次ぎました。

ニッカウヰスキー余市蒸溜所

昭和9年(1934年)に竹鶴政孝が開設したウイスキー蒸留所です。竹鶴政孝はNHK連続ドラマ・マッサンのモデルで日本のウイスキーの父と呼ばれます。