北海道の料理

北海道は日本国土の2割以上を占め、周囲には太平洋、日本海、オホーツク海の大海原が広がります。大半を山地が占める寒冷な土地でしたが、明治時代の北海道開拓と近代農業技術の導入により小豆やじゃがいもなど全国トップレベルの生産量を誇るようになりました。のびやかな台地で営まれる酪農や近海で水揚げされるニシンやサケ、カニなどの海産物も含め、多彩な食文化が形成されました。

北海道の郷土料理

豚丼

十勝地方では明治時代末期から養豚業が始まり、豚肉が食べ親しまれました。帯広市は豚丼発祥の地とされています。

鮭のチャンチャン焼き

秋から冬にかけてとれるサケと旬の野菜を蒸し焼きにして味噌で味付けした料理で、石狩地方の漁師町が発祥と言われます。

いももち

じゃがいもを団子状にした焼菓子です。稲作の生産技術が発達していない時代に、もち米の代わりにじゃがいもが使われたことに始まります。

ニシン漬け

北海道の日本海側で盛んに漁獲されたニシンを干物にして野菜と漬け込んだ料理です。寒い冬を越すための保存方法として漬物にされました。

石狩鍋

サケで有名な石狩川の河口にある石狩町から生まれた料理で、ぶつ切りにした鮭を野菜とともに昆布のだし汁で煮て味噌で仕立てた鍋料理です。

いかめし

函館や渡島地方のイカに米を詰め込んで炊き上げた料理で、第二次世界大戦の食料統制時に森駅の駅弁として考案されたのが始まりといわれます。

ラーメン

函館で提供された南京そばが日本初のラーメンとの説があり、札幌の味噌ラーメン、函館の塩ラーメン、旭川の醤油ラーメンなど地域で特徴があります。

赤飯

北海道では小豆の代わりに甘納豆で米を炊いて赤飯を作ります。このため北海道の赤飯は甘いことで知られています。

昆布巻き

北海道に根付いているサケやニシンなどを昆布で巻いて煮た料理です。北海道は全国トップクラスの昆布の生産量を誇ります。

美唄のとりめし

米に炒めた鶏肉とモツを入れた炊き込みご飯です。美唄市中村地区に入植した中村豊次郎が小作人たちに鶏を与えて養鶏を奨励したことで根付きました。

美唄やきとり

日本七大焼鳥の町で食べられる内臓を使ったモツ串です。全国有数の夕張炭鉱で働いていた炭坑労働者が好んで食べていたといわれます。

室蘭やきとり

日本四大焼鳥の室蘭市で考案された豚肉が使用された串です。日中戦争で食糧増産のため養豚が盛んとなり、地元の屋台で豚のモツが多く取り扱われました。

鯨汁

道南地域で食べられている塩くじらと野菜を煮こんだ料理です。ニシン漁が盛んな時代において、ニシンを追い込むクジラは縁起物とされました。

ルイベ

サケやマスを冷凍して刺身にして食べる料理です。アイヌ民族発祥の料理といわれ、サケを雪に埋めて凍らせて保存して薄く切り分けて食べたとされています。

ニシン蕎麦

江戸時代後期から北海道沿岸はニシン漁が盛んになり、ニシンの干物(身欠きニシン)を甘露煮にして蕎麦に乗せた料理が定着しました。

ザンギ

北海道では鶏の唐揚げのことをザンギと言います。一般的な鶏の唐揚と比べて味付けが濃いのが特徴で、鶏肉を醤油ベースの甘辛いタレに漬けこんでつくられます。

ししゃもの甘露煮

ししゃもを甘露煮にした料理です。シシャモは川で生まれて海で育つ回遊魚で、太平洋岸の限られた河川にしか生息していない日本固有の貴重な魚です。

カスベの煮付け

軟骨魚類カスベをぶつ切りにして煮た料理です。アイヌ民族が食べていたカスベは臭みがあり肥料として使われましたが、今では臭みを抜いて食用とされています。

トキシラズ

トキ鮭の焼漬けとも言う焼き鮭です。トキシラズはロシア北部のアムール川で生まれ、回遊している際に北海道の沿岸で漁獲されたものです。

いくらの醤油漬け

筋子を処理して醤油や酒で味付けしたもので、9月頃に最盛期を迎えます。大正時代から食用として日本に広く知られるようになりました。

たちの味噌汁

スケソウダラの白子の味噌汁です。北海道ではタラの白子をたちと呼び、マダラの白子が真だち、スケソウダラの白子をすけだちと呼びます。

べこ餅

木の葉形の模様が特徴的な白と黒の2色が配された郷土菓子です。北海道では端午の節句の際によく食べられています。

飯寿司

魚と野菜を米麹に漬けて乳酸発酵させた寿司です。ホッケやサケ、ハタハタ、ニシン、サンマなど北海道でとれるさまざまな魚が用いられます。

松前漬

松前町周辺で食べられる昆布、数の子、スルメイカなどの海の幸を細切りにして醤油などで漬けた料理です。栄養価が高いのが特徴です。

てっぽう汁

カニを入れた味噌汁のことを道東地域では鉄砲汁と呼びます。箸でカニの足をつついて食べる様子が鉄砲に弾を詰める仕草に似ていることから名付けられました。

三平汁

塩漬けにしたサケやニシンなどの魚と人参や大根などの野菜を一緒に煮込んだ料理です。松前藩主が斉藤三平の家で食べたことから名付けられたとされます。

ジンギスカン

北海道各地で食べられる羊肉の焼肉です。第一次世界大戦の勃発で羊毛の輸入が困難になると、国策として綿羊飼育が奨励されたことで広まりました。

北海道の料理

函館ラーメン

明治17年(1884年)に函館市の洋食店で提供された南京そばが日本初のラーメンと言われています。塩ラーメンはシンプルな味つけです。

ラッキーピエロ

函館発祥の個性的なハンバーガーショップです。地元の方からラッピの愛称で親しまれ、函館観光の定番グルメとして絶大な人気を誇ります。

いか丼

函館港で水揚げされたイカを使う丼ぶりです。スルメイカを真イカと呼び、北上してくる群れが函館近海で食べごろとなります。

イカ刺し

函館名物のイカは新鮮で、活イカの刺身は半透明で歯ごたえがあります。ワサビ醤油だけでなく、生姜醤油や大根おろしを添えて食べるのが函館流です。

やきとり弁当

はせがわストアのやきとり弁当は函館市を代表するソウルフードです。函館周辺では豚肉の串焼きをやきとりと呼ぶため、ご飯のうえに豚の串焼が乗ります。

帆立焼き

札幌の秋まつりの屋台で販売されていた大きな帆立です。北海道のホタテは冷たい海で育まれた濃厚な甘みと分厚い貝柱が特徴です。

生うに

札幌の秋まつりの屋台には殻付きのウニが販売されていました。ウニは昆布を主食とし、北海道の昆布の栄養と旨味を蓄えて濃厚な味わいがあります。

牛刺身丼

富良野くまげらで食べた牛肉の刺身の丼ぶりです。富良野牛などの和牛の霜降り肉を刺身のように薄切りにし、ご飯の上に隙間なく敷き詰めています。

鹿しょうが焼き

富良野くまげらで食べた鹿肉を生姜焼きにした定食です。北海道のエゾシカの肉はヘルシーで栄養価が高い赤身肉として注目を集めています。

北海道の地ビール等

大沼ビール

大沼町のブロイハウス大沼が醸造しているビールです。横津山麓の天然アルカリイオン水を使用して生きたビール酵母の風味を活かして作られています。

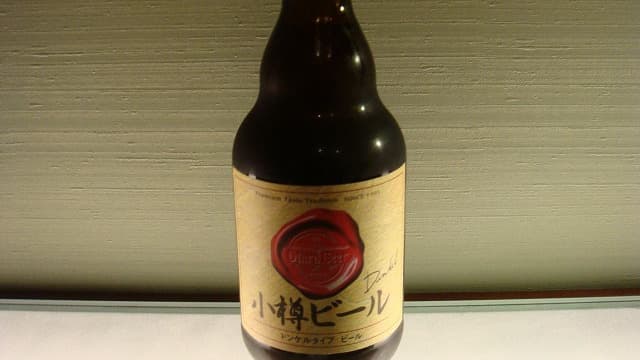

小樽ビール

小樽市の銭函醸造所で造られるドイツビールです。ドイツと同じく水・麦芽・ホップ・酵母以外は一切使用せずに醸造しているビールです。

余市ウイスキー

ニッカウヰスキーの創業者である竹鶴政孝が、スコットランドに似た環境の余市蒸溜所を設立し、そこで製造したウイスキーの原酒です。

利尻根昆布酒

利尻町で飲んだ高品質な利尻昆布を使う酒です。利尻昆布の旨味と香りがほのかに広がる風味豊かな珍しい酒です。

ガラナエール

北海道限定のソフトドリンクです。ブラジルのアマゾン川流域原産のガラナの実から抽出したエキスを主原料とする独特の風味を持つ炭酸飲料です。

サハリンビール

ロシア領サハリン州の地ビールで、利尻島や稚内などの北海道北部にも流通しています。黄色味を帯びたラガーだけでなく多様なスタイルがあるようです。