岩手県の料理

本土最大の面積を誇る岩手県は、西に奥羽山脈、東側には北上高地があり、二つの山系の間を北上川が南北に流れて流域に平野が広がます。リアス式海岸の沿岸部は豊穣な漁場で、山・川・海の幸に恵まれた地域です。地理的条件がそれぞれ異なるため、地域ごとに特徴の異なる食文化が育まれています。

岩手県の郷土料理

ひっつみ/ひっつみ汁

水で練った小麦粉を手でちぎり煮る料理です。北上川流域は水田が開けていましたが、寒さが厳しく冷害で米がとれない年もあり、大麦、小麦、そばの生産も行われました。

きりせんしょ

かつて山椒を刻んで浸した汁で粉を練り作られた料理で、県央部の水田地帯を中心に昔から食されてきました。

まめぶ汁

まめぶと呼ばれるクルミを使う団子を煮た汁物です。凶作が続いた江戸時代に小麦粉にくるみの実を包んだ団子を食べていたのが原点と言われます。

がんづき

小麦粉、砂糖、卵に重曹、酢を加えて蒸すことで膨らませるふくれ菓子で、県南地域を中心に県全域で食べられています。ゴマやくるみが使われています。

すき昆布の煮物

すき昆布は三陸沿岸でとれた若い昆布をボイルして細くカットし、板状にして乾燥させたもので、保存食として県全体に広まりました。

伝統餅料理

雑煮のほかずんだなどを絡めて食べる餅料理です。県南地域は比較的温暖な気候で古くから米の生産が中心であり、米が安定して栽培されていました。

柳ばっと

そば粉の団子と野菜などを醤油や味噌で煮た料理です。岩手県北部は冷涼な気候で米が育ちにくいため、厳しい環境でも育つヒエやアワ、そばなどの雑穀が生産されました。

豆しとぎ

煮てつぶした青大豆に米粉と砂糖を入れて練った生菓子です。岩手県北部はやませで寒さが厳しく米が貴重で、豆やそば、雑穀などで主食を補いました。

果報だんご

萩の木片が入れられた米粉団子を使う料理です。弘法大師が貧しい農家に宿泊したときに藁が入る団子でもてなしたことで毎年豊作になった言い伝えに因みます。

煮しめ

焼き豆腐、山菜や身欠きニシンなどを使う特徴があります。身欠きニシンは内陸部の貴重なたんぱく源として重宝されました。

お茶もち

串に刺した団子を平たく潰して、くるみだれで味付けして両面に焦げ目をつけています。農家の小昼や子供のおやつとして長く市民に愛されています。

氷頭なます

生鮭の軟骨部分である氷頭を薄くスライスしてなますにした料理です。氷頭は平安時代に朝廷へ奉納された記録が残されています。

いもの子汁

里芋を野菜やキノコなどと一緒に煮て醤油で味付けした料理です。里芋は秋に旬を迎え、稲刈りを終えた農家のごちそうとして食べられました。

へっちょこだんご

雑穀を団子にして甘い小豆汁に入れた料理です。岩手県北部は冷涼で米が育ちにくいため、厳しい環境でも育つヒエやアワ、そばなど雑穀が生産されてきました。

かまもち

小麦の生地に黒砂糖や味噌の餡で包み茹でた料理です。米だけでは食生活が安定しない寒冷な気候ならではの雑穀粉を利用した料理です。

そばかっけ

蕎麦の生地を薄く伸ばして三角形に切り、だいこんや豆腐などと一緒に煮て、にんにく味噌をつけて食べる県北地域で食べられる料理です。

ひなまんじゅう

生地を食紅で色をつけて中にあんを入れたまんじゅうを、花、桃、木の葉、うさぎなどの形にした県央地域で食べられる菓子です。

さんまのすり身汁

味噌汁にサンマのすり身を団子にして煮た汁物です。岩手県はサンマの海面漁業の漁獲量が本州1位で、サンマをすり身にするようになりました。

うこぎのほろほろ

うこぎやクルミなどを細かく刻んで和えた料理です。うこぎはうどと同じウコギ科の落葉低木で、岩手県や山形県では食用を兼ねた垣根として利用されています。

小豆ばっとう

小豆汁に幅広で短めのうどんを入れて煮込んだ料理です。農作業時のおやつや冬に人が集まるときに振る舞われて食べられました。

豆腐田楽

豆腐に味噌を付けて焼いた料理です。県北地域は冷涼な気候で米が育ちにくいため、厳しい気候でもよく育つ大豆を生産してきました。

うす焼き

水溶き小麦粉にネギや紅ショウガ、海苔などの具材を入れて焼き、最後に醤油を塗る料理です。盛岡市の屋台などで販売されています。

どんこ汁

ドンコとは三陸沿岸でよく獲れるエゾイソアイナメ、チゴダラのことです。ドンコ汁はタラの身と濃厚な肝を使が使われる味噌汁です。

けんちん汁

小さく切った人参、大根などの野菜と豆腐を炒めて醤油で味付けした汁物です。岩手県では肉は入れず、豆腐を油でよく炒めてそぼろ状にするのが特徴です。

みずたたき

みずは山地の水のきれいな沢沿いなどに群生する山菜で、みずの根を叩いたり刻んだりしたものに味噌や醤油で味をつけた料理です。

天然ほやの酢の物

ホヤを食べやすい大きさに切り、きゅうりや塩とともに二杯酢で和えた料理です。海のパイナップルと呼ばれるホヤはタウリンやグリコーゲンなど栄養が豊富です。

くるみ豆腐

摺ったくるみを濾して水、砂糖を入れてくず粉で固めたものです。奥州市江刺地方特有の料理で精進料理として刺身のかわりに作られました。

しだみだんご

こしあんを小麦粉の生地で包んだ団子です。県北地域や奥羽・北上山系地域では、夏に太平洋から吹くやませの影響で凶作になることが多く重宝されました。

くるみ雑煮

三陸沿岸の宮古地方で元日の朝に食べられる代表的な料理で、野菜と焼豆腐を醤油で味付けした出汁で煮ています。

ぬっぺい汁

豆腐、干ししいたけ、ねぎの汁物に片栗粉でとろみをつけた料理です。古くから冠婚葬祭や法事の時の精進料理として食されてきました。

岩手県の料理

わんこそば

わんことは岩手県の方言で椀を意味します。宴席で少しずつゆでて椀に盛って出した説と藩主南部利直が花巻で出された蕎麦を何杯もおかわりした説があります。

三代そば

平泉の芭蕉庵で食べた3種類の蕎麦です。なめこそば、山菜そば、天ぷらそばの3種類が用意されています。

ホテル夕食

平泉のホテル弁慶坊に宿泊したときの夕飯です。ブランド黒毛和牛いわて門崎丑のすき焼きが主役のようです。

ホテル朝食

平泉のホテル弁慶坊の朝食です。ご飯に煮物と和食があると思えば、パンにサラダとヨーグルトも添えられています。

かきあげそば

平泉の泉屋で食べた地元産石臼ひきそば粉などを使用した香り高いそばです。きのこなどと一緒に煮た出汁に入れて煮ています。

きつねそば

岩手県は寒冷でやませの影響で米作が難しく、厳しい寒暖差の中でも育つ蕎麦や雑穀を食べる文化がありました。

盛岡冷麺

昭和29年(1954年)に在日朝鮮人一世の青木輝人が提供を始めた盛岡市の名物麺料理です。わんこそば、じゃじゃ麺と盛岡三大麺に数えられます。

岩手県の地ビール等

金色堂

岩手蔵ビールが製造しているゴールデンエールです。世界遺産に登録された平泉の中尊寺金色堂をお祝いして発売されました。

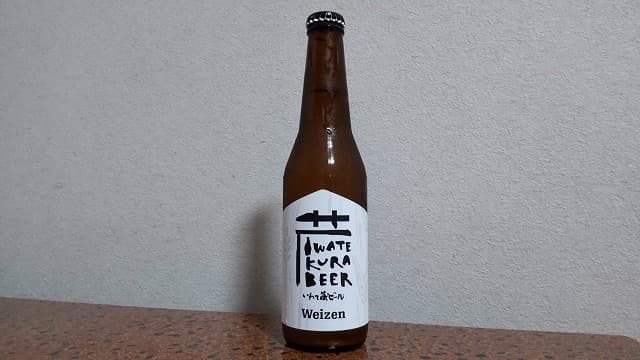

岩手蔵ビールヴァイツェン

岩手蔵ビールが製造しているビールです。ヴァイツェンはドイツ語で小麦を意味し、小麦麦芽を50%以上使用して作られる白いビールです。

渚咲

いわて蔵ビールが北里大学、釜石市と共同で開発した東北復興支援ビールです。釜石市の花である浜ユリから酵母を採取して醸造されました。

黒蔵

いわて蔵ビールが製造しているクラフトビールです。コーヒーのような濃厚な黒色が特徴の黒ビールで、濃厚で力強い味わいが楽しめます。

金蔵

いわて蔵ビールが製造しているクラフトビールです。透明感のある美しい黄金色できめ細やかな泡立ちが特徴なピルスナースタイルのビールです。

赤蔵

いわて蔵ビールのクラフトビールです。 焙煎した大麦の香ばしさや、ほのかなキャラメル香が特徴です。

ゆきちから

ゆきちからを使うHAZY IPAです。ゆきちからは耐寒雪性や耐倒伏性が強い小麦で、岩手県で奨励品種に採用されています。

大槌復興米ビール

遠野市の上閉伊酒造が醸造するクラフトビール・遠野麦酒ズモナの銘柄の一つです。大槌町で発見された大槌復興米が使われています。