湯沢市

湯沢市は秋田県東南端に位置する豪雪地帯で、小野小町の生誕の地といわれます。日本三大うどんの稲庭うどん、東北の灘とも呼ばれるほどの酒造り、川連漆器など伝統の技が今も大切に受け継がれています。

概要

- 面積

- 790.91km2

- 人口

- 39,344人(2023年9月1日)

- 市の木

- ケヤキ

- 市の花

- サクラ

- 市の鳥

- 山鳥

- 地図

歴史

奥州藤原氏の討伐で戦功を挙げた小野寺氏が稲庭城を築いて統治を始めました。江戸時代に久保田藩佐竹氏が支配下に置くと、江戸時代に発見した院内銀山の採掘が藩の財政を支えました。院内銀山は明治政府が近代化を図り、明治政府の富国強兵を支えました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

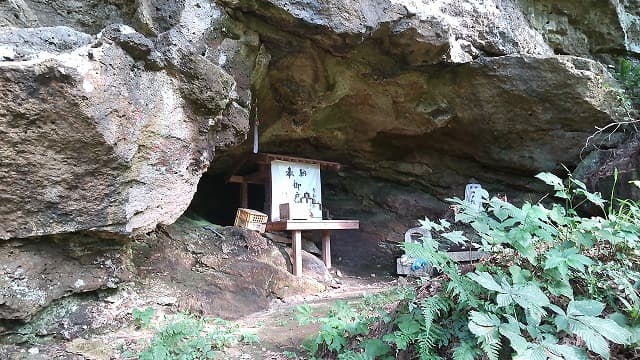

古くから人が住み、西部山麓の鎧田遺跡など縄文時代の遺跡が多数発掘されています。雄物川の上流右岸にある岩井堂洞窟は住居として利用され、縄文時代から平安時代の土器が出土しています。

岩井堂洞窟

雄勝川右岸に所在する縄文時代の洞窟遺跡で、沢地にある約80メートルに及ぶ凝灰岩の露頭に大小4か所の洞窟(第1洞〜第4洞)が並んでいます。

古墳時代、飛鳥時代

古墳文化圏には含まれず、北海道を中心とする続縄文文化圏の影響を受けていました。人びとは土師器や須恵器などの用具を使用して生活しました。

奈良時代、平安時代

律令下に置かれて雄勝郡が成立し、雄勝城が設置されたことで中央の支配が浸透していきました。平安時代初期には謎に包まれた歌人・小野小町が生誕したとされ、晩年を過ごしたと言われます。平安時代末期から鎌倉時代初期には仏教が盛んになり、松岡経塚遺跡から経筒3点などが出土しています。

鎌倉時代、南北朝時代

奥州藤原氏の討伐で戦功を挙げた小野寺道綱が雄勝郡の地頭に命じられ、建久4年(1193年)に小野寺氏一族が街道が交わる交通の要所に稲庭城を築いて統治を始めました。

磨崖

元享2年(1322年)に造営された磨崖で、2名の尼僧が死後の逆修供養のために高さ6メートル、幅5メートルほどの安山岩に梵字を刻みました。

嘉暦元年の板碑

嘉暦元年(1326年)に製作された高さ165メートル、幅105センチの安山岩の板碑で、金剛界大日如来と薬師如来の梵字が刻まれています。

室町時代、安土桃山時代

稲庭城を本拠としていた小野寺氏は湯沢城へ本拠を移して雄勝の支配を進め、さらに横手盆地を手中に収めるため横手城へと本拠地を移しました。文禄4年(1595年)に最上義光の侵攻を受けて湯沢城は落城し、楯岡満茂が城主となりました。

能恵姫伝説

岩崎城主・藤原三郎道高には能恵姫という美しい姫がいました。乳母は白蛇に姫の用便を始末したら嫁にやると冗談を言いました。能恵姫が16歳を迎えて川連城主小野寺氏に嫁ぐとき、皆瀬川の川底に引きずり込まれて行方知れずとなりました。智学法印が捜索すると川底の岩穴で姫を見つけましたが、姫は乳母の約束で龍神の花嫁となり、形見として櫛とかんざしを渡しました。形見を届けられた川連城の殿様は、姫の菩提を弔うため龍泉寺を創建しました。

湯沢城跡

小野寺氏が稲庭城の支城として築いた城で、最上氏の侵攻で落城しました。佐竹氏の転封で佐竹義種が城代となりますが、元和6年(1620年)の一国一城令で破却されました。

江戸時代

関ヶ原の戦いの戦後処理で久保田藩佐竹氏の支配下となりました。福井県越前国から雄勝町小野の知人に身を寄せていた村山宗兵衛は、慶長11年(1606年)に雄勝川の上流で大鉱脈の院内銀山を発見しました。幕府から銀鉱石の採掘を認められた久保田藩は、銀山奉行を定めて掘り出しを行い藩の財政を支える屋台骨となりました。

一里塚

慶長9年(1604年)に徳川家康が奥州とその他御道筋諸藩に命じて1里ごとに築かせた標点で、樹齢400年の槻ノ木(ケヤキ)が植えられています。

院内銀山早房坑

早房坑は院内銀山で最も古い坑道の一つです。院内銀山で掘り出される銀は天下の御役山と称され、石見銀山や生野銀山とともに日本三大銀山と呼ばれました。

院内関所跡

院内銀山で銀の採掘が始まると羽州街道の出入りを監視する関所が設けられました。院内関所は院内銀山で働く工夫の逃亡を監視する役割もありました。

金山神社

慶長12年(1607年)に創建した銀山の総鎮守で、藩主の尊崇が篤く直筆の書などが奉納されました。文政13年(1830年)に米沢屋倉松が現在の社殿を手掛けました。

明治時代、大正時代、昭和時代

院内銀山の採掘は、明治12年(1879年)にドイツ人技師バンザーとロージングにより最新機械で採掘が行われました。明治17年(1884年)に古河鉱業の古河市兵衛に払い下げられて近代的な鉱山経営が行われました。一時的に日本一の生産量を誇りましたが次第に産出量が減少していき、昭和29年(1954年)に完全閉山しました。

旧院内銀山跡

明治14年(1881年)に明治天皇が銀山五番坑に御幸されました。明治天皇が入坑された9月21日は全国の鉱山記念日となり、五番坑は御幸坑と呼ばれるようになりました。