須賀川市

須賀川市は福島県の中央部に位置します。東は阿武隈山地、西は奥羽山系の山地が連なり、中央部には平坦地が広がります。岩瀬きゅうりや須賀川麺などの名産があり、約1万発の花火が夜空を彩る釈迦堂川花火大会、戦国の世の悲運を偲ぶ松明あかしなどが行われています。

概要

- 面積

- 279.43km2

- 人口

- 74,120人(2022年2月1日)

- 市の木

- アカマツ

- 市の花

- ボタン

- 市の鳥

- カワセミ

- 地図

歴史

古くから交通の要衝として発展を遂げてきました。古代に五畿七道の一つである東山道が開削されて京から陸奥国国府の多賀城までを結ぶ道ができ、平成5年(1993年)に福島空港が開港して福島県の空の玄関口となりました。特撮の神様といわれる円谷英二監督の出身地として、平成25年(2013年)にはウルトラマンの故郷・M78星雲光の国と姉妹都市提携を結んでいます。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

狩猟採集で生活していた人びとは、阿武隈川流域の平坦な中央部ではなく、市の西部と東部の丘陵地帯を活動の拠点としていました。須賀川市で最も古い乙字ケ滝遺跡からは約2万年前の石斧などが出土し、縄文時代の滑石遺跡や王子前遺跡から集落跡が見つかります。弥生時代には集落を形成していき、牡丹平遺跡から壺形土器に納められた成人女性の人骨が見つかりました。

古墳時代、飛鳥時代

阿武隈川左岸の高木遺跡で大規模な集落跡が見つかり、有力な豪族が古墳を造営しました。古墳時代前期の4世紀に団子山古墳が造営され、古墳時代後期には長大な横穴式石室を持つ蝦夷穴古墳や大塚古墳などが造営されています。

蝦夷穴古墳

7世紀前半に築造された高さ4~5メートルの円墳です。横穴式石室は全長11メートルあり東北最大級の規模を誇ります。

奈良時代、平安時代

養老2年(718年)に陸奥国のうち白河郡、石背郡、会津郡、安積郡、信夫郡の5郡を割譲して石背国が設置され、石背国の国府が上人檀廃寺跡付近の栄町遺跡に置かれました。五畿七道の一つである東山道が開削され、京から陸奥国国府の多賀城までを結ぶ道ができました。東山道に位置する須賀川市は古代交通の要衝として磐瀬駅が設置され、多くの人が往来していました。

上人壇廃寺跡

8世紀前半に創建された古代寺院跡です。南門、金堂、講堂が南北方向に一列に並び、それを囲む二重の溝が発見されました。

米山寺跡

奈良時代から平安時代の寺院跡で、上人壇廃寺跡とは異なり氏族が一族の繁栄や先祖の追善などを祈るための氏寺的な性格が想定されています。

米山寺経塚群

平安時代末期の経塚が10基発見されました。経塚は仏法の末法思想に基づき、塚を築いて青銅の経筒や経文を入れた陶製の筒などを納めたものです。

鎌倉時代、南北朝時代

鎌倉公方足利満兼に仕えていた二階堂行続が奥羽支配のために須賀川の地を拝領し、文安元年(1444年)に二階堂為氏が下向して須賀川二階堂氏の初代当主となりました。

長沼南古舘

正和3年(1310年)に下野小山氏の一族である長沼氏が、奥州藤原氏を滅ぼした奥州合戦で戦功を挙げ、長沼宗秀が統治に下向して築城しました。

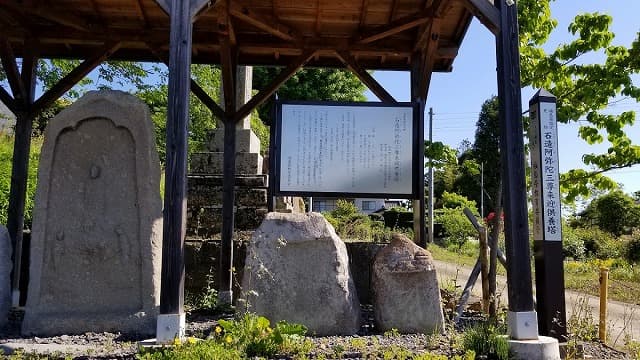

石造阿弥陀三尊来迎供養塔

鎌倉時代の末法思想の影響を受けて、阿弥陀如来を信仰して極楽往生を願い建立されました。長命寺の境内に残されています。

室町時代、安土桃山時代

永禄8年(1565年)に二階堂盛義は葦名盛氏との戦いに敗れますが、葦名氏の後ろ盾を得て版図を広げました。天正13年(1585年)の人取橋の戦いで伊達家と佐竹葦名連合軍が激突すると、二階堂氏は葦名方として参戦しました。天正17年(1589年)の摺上原合戦で葦名氏は伊達氏に滅ぼされました。須賀川城を守備していた伊達政宗の叔母で二階堂盛義に嫁いだ阿南姫は、降伏せずに抵抗しますが須賀川城は落城して一族は佐竹氏を頼り常陸国に逃れました。

著しく変わる領主

須賀川城は伊達氏の支配下として石川昭光が入りましたが、天正18年(1590年)に惣無事令違反と小田原の陣への遅参、葛西大崎一揆の不手際により伊達政宗が岩出山城に移封となると領主が著しく変わりました。蒲生氏郷配下の田丸具直が須賀川城に入り、慶長3年(1598年)に上杉景勝、慶長6年(1601年)に蒲生郷成が領主となりました。

須賀川城

二階堂氏が居城とした城です。二階堂家に嫁いでいた伊達政宗の叔母・阿南姫が女城主となりますが、伊達政宗の降伏を拒絶したことで攻められて落城しました。

松明あかし

伊達政宗が須賀川に侵攻したとき、領民が松明を手に愛宕山に集まりました。落城したときの戦死者の霊を弔う行事として、江戸時代から松明あかしが行われています。

江戸時代

寛永4年(1627年)に加藤嘉明が会津藩主になると須賀川城は廃城となりますが、参勤交代の大名も宿泊する奥州街道の宿場町として繁栄しました。会津藩領から白河藩領となり岩瀬地方の行政の中心地となり、元禄2年(1689年)には松尾芭蕉が奥の細道の旅で須賀川宿を訪れています。

須賀川一里塚

江戸日本橋から59番目に当たり奥州道中に残る数少ない一里塚です。道を挟んで東西2基が相対しており、街道を行き来する人たちが木陰で一休みしたと言われます。

須賀川の牡丹園

明和3年(1766年)に薬種商・伊藤祐倫が牡丹の根を薬用にするために栽培を始め、290種7000株の牡丹が植えられました。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治元年(1868年)の戊辰戦争で大きな被害を受けましたが、明治19年(1886年)に須賀川停車場が建設されて交通の利便性が向上しました。明治24年(1891年)の須賀川大火で甚大な被害を出しましたが、これを契機として鉄道の町として町の復興が進められました。大正時代の機械化が進むまで、製麺業や桐下駄などの地場産業が隆盛を極めました。昭和29年(1954年)に誕生した須賀川市は、平成5年(1993年)に福島空港が開港して福島県の空の玄関口となりました。

牡丹焚火

大正時代から須賀川牡丹園の晩秋の風物詩として始まりました。天寿を全うした古木を供養するために焚いていたことが始まりと伝えられています。

松明通り

特撮の神様といわれる円谷英二監督の出身地であり、平成25年(2013年)にはウルトラマンの故郷・M78星雲光の国と姉妹都市提携を結んでいます。