二本松市

二本松市は福島県の北部に位置し、智恵子抄で詠われた安達太良山を西に仰ぎ、東に阿武隈山地が連なります。中央部は阿武隈川が南北に貫流し、農業が盛んな米どころを形成しています。二本松の提灯祭りや二本松の菊人形などが開催され、菊の城下町として知られています。

概要

- 面積

- 344.42km2

- 人口

- 52,579人(2022年2月1日)

- 市の木

- サクラ

- 市の花

- キク

- 市の鳥

- ウグイス

- 地図

歴史

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

縄文時代中期に原瀬上原遺跡、上台遺跡が造営され、縄文時代晩期には中平遺跡が造営されました。弥生時代の遺跡は8カ所見つかり、少量の土器片しか確認されていません。

原瀬上原遺跡

原瀬川東岸に造営された縄文時代中期の遺跡です。竪穴住居跡18軒が検出され、うち12軒が埋甕を有する複式炉を伴う住居跡でした。

古墳時代、飛鳥時代

安達地方の古墳文化は本宮市~大玉村が中心のため、塚の越古墳のみが発掘されています。塚の越古墳からは人骨のほか鉄鏃などの副葬品が出土しています。

奈良時代、平安時代

大同2年(807年)に南都法相宗の高僧・徳一大師が観音寺・相応寺・円東寺を創建しました。延喜6年(906年)に安積郡から分離して安達郡が成立し、役所跡である郡山台遺跡から10トンもの焼米が見つかりました。平安時代末期に末法思想が広まり、木幡山経塚群が造営されました。

木幡山

阿武隈高原の北辺に位置する花崗岩で形成した山で、県下第一の美林と呼ばれています。天台密教により開山され、山頂には蔵王堂跡や霊岩及び経塚群が造営されました。

木幡山経塚群

平安末期に経典を埋めたところで、木幡山の尾根に一線上に経塚6基が並んでいます。円形・長方形とさまざまで中央に石室があります。

鎌倉時代、南北朝時代

文治5年(1189年)に安達盛長が安達保(安達荘)の総地頭職に任ぜられました。貞和元年(1345年)に吉良貞家・畠山国氏が奥州管領に補任されて居を構えましたが、観応2年(1351年)に吉良貞家が畠山高国・国氏父子を攻め滅ぼしました。

室町時代、安土桃山時代

応永20年(1413年)に畠山国詮が奥州探題に補任され、畠山満泰が白旗ヶ峯に城を築いて二本松城と名付けました。天正11年(1583年)に畠山義継が小浜城主大内定綱と連合して百目木城主石川弾正を攻めました。天正13年(1583年)に畠山義継が伊達輝宗を宮森城で拉致して逃走し、高田原にて両名が戦死する粟ノ須の変が起きました。これを契機として、翌年に伊達政宗が二本松城を攻め落とし、畠山氏は滅亡しました。伊達政宗は相馬義胤と結ぶ石川弾正の諸城を攻め落としましたが、天正19年(1591年)の豊臣秀吉の奥州仕置により、蒲生氏郷領を経て上杉景勝領となりました。

江戸時代

慶長6年(1601年)に蒲生秀行が再封され、二本松東城には梅原弥左衛門、二本松西城には門屋助右衛門、四本松東城には玉井貞右、四本松西城には外池信濃守が城代となりました。寛永4年(1627年)に加藤嘉明が会津に入り、寛永20年(1643年)に白河藩主丹羽光重が二本松に移封となり二本松藩が立藩しました。

二本松藩の統治下

正保3年(1646年)に二本松城の改修や城下町の整備が始まり、明暦3年(1657年)の頃に二合田用水が完成しました。寛延2年(1749年)に寛延農民一揆が起き、明和4年(1786年)の大火で城郭内が類焼しました。寛政2年(1790年)に養老法が制定され、文化14年(1817年)に藩校・敬学館が開校しました。慶応4年(1868年)の戊辰戦争により二本松城は落城し、少年隊士14名を含む337名が戦死しました。

二本松城跡

寛永20年(1643年)に入部した初代二本松藩主・丹羽光重が近世城郭として整備しました。戊辰戦争で激しい攻防が繰り広げられ、二本松少年隊の戦死などの悲話を残して落城しました。

旧二本松藩戒石銘碑

寛延2年(1749年)に二本松藩5代藩主・丹羽高寛が藩士の戒めとするため、儒学者の岩井田昨非の進言により花崗岩の大石に4句16字を刻みました。

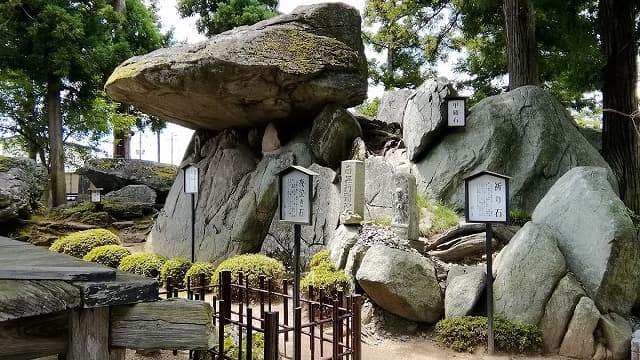

黒塚の岩屋

岩手という女性が奉公先の姫を救う薬を求めたところ、妊婦の胎児の生肝と教えられました。岩手はこの岩屋で待ち構えて妊婦を殺害ましたが、それが実の子と知り気が触れ、岩手は鬼と化して人を襲うようになりました。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治4年(1871年)の版籍奉還により二本松県が生まれ、まもなく福島県に統合されました。明治33年(1900年)に安達太良山が大噴火を起こしました。昭和57年(1982年)に岳温泉がニコニコ共和国として独立しました。

安達太良山

安達太良山は日本百名山のひとつで、智恵子抄や万葉集に詠まれるなど古くから多くの人びとに愛されてきました。活火山に認定されており、明治33年(1900年)に噴火を起こして硫黄採掘員が犠牲となる事故が起き、平成9年(1997年)や令和5年(2023年)に火山性の有毒ガスである硫化水素中毒で登山者が亡くなる事故が起きています。

- 山行日

- 2009/10/12

- 天 候

- 晴れ

- ルート

- 岳温泉(12:45)~ロープウェー頂上駅(13:00)~山頂(14:00)~牛の背経由峰ノ辻(14:40)~くろがね小屋(15:10)~岳温泉(16:40)

- 地 図

- 山と高原地図「磐梯・吾妻・安達太良」

- 同行者

- ひめ

- 標 高

- 安達太良山(1700m)

仙女平分岐

あだたら山ロープウェーで手軽に登ることができるため観光客が多いです。山頂までのほぼ半分が歩きやすい木道で、気軽に散策することができます。

峰ノ辻

安達太良山山頂と峰ノ辻までは歩きやすい道で、活火山を彷彿とさせる景観が続きますが、峰ノ辻とくろがね小屋の間はガレ場が続いて歩きにくいです。

沼ノ平火口

峰ノ辻から安達太良山山頂の間にある巨大な噴火口です。明治33年(1900年)の大爆発で形成したもので、この噴火で硫黄採掘員が犠牲となりました。

安達太良山山頂

山頂の近くは岩場になり、一方通行の巻き道を通り山頂に到着します。乳首山とも呼ばれる山頂からは磐梯山や飯豊連峰、蔵王連峰などを見渡すことができます。