高崎市

高崎市は、群馬県中南部に位置しており県内最多の人口を誇ります。南東部は関東平野の一部を成す平坦な地形で北西部は広陵地帯や緑豊かな山間地です。古くから交通の要衝として商業が栄え、現在も新幹線や関越道など交通網が集中する交通の拠点として発展を続けています。高崎だるまが名物で、小麦の産地としてパスタ店が多いのも特徴です。

概要

- 面積

- 459.16km2

- 人口

- 371,217人(2022年2月1日)

- 市の木

- ケヤキ、カシ

- 市の花

- ハクモクレン、サクラ

- 市の鳥

- ウグイス

- 地図

歴史

鎌倉幕府が鎌倉街道を整備して交通の要衝となり、軍事的な拠点として重要視されるようになりました。戦国時代には武田氏、上杉氏、北条氏などの有力大名が支配権を巡り争奪戦を繰り広げ、豊臣秀吉が北条氏を滅ぼしてからは、井伊直政が高崎城を築城して商業が盛んな城下町として発展しました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

赤城山と榛名山に挟まれた高崎は、古くから人びとが暮らした形跡が残されています。縄文時代に定住を開始して土器や土偶などをつくり、新潟や長野からもたらされた翡翠や黒曜石を扱いました。水田稲作が伝わると広大な平野部が開かれていき、有力な長が生まれていきました。

若田原遺跡群

縄文時代前期末から後期初頭にかけての敷石住居2軒を含む竪穴住居跡27軒と墓と考えられる穴30基が確認されました。

倉渕村長井石器時代住居跡

縄文時代後期の床面には板状の石が敷き詰められている敷石住居で、住居跡の中央に炉跡がありました。

日高遺跡

弥生時代後期2~3世紀頃の水田跡と水田に水を供給するための溜池状遺構のほか、方形周溝墓群が発見されました。

入野遺跡

縄文時代前期1棟、弥生時代後期から古墳時代初頭1棟、古墳時代前期3棟、古墳時代後期21棟の竪穴住居跡が見つかりました。

古墳時代、飛鳥時代

大和王権が勢力を広げて関東地方北部は毛野と呼ばれるようになり、有力な豪族が治めるようになりました。やがて毛野は上毛野と下毛野に分けられるようになり、高崎市は上毛野氏の一族が治めて巨大な古墳を造営するようになりました。

浅間山古墳

4世紀後半に築造されたと考えられる前方後円墳で、群馬県内で天神山古墳に次ぐ規模を誇り、築造された当時は東日本最大の古墳でした。

大鶴巻古墳

4世紀後半頃に築造された墳丘全長123メートルの前方後円墳で、墳丘のまわりには平面が盾形をした周堀があります。

北谷遺跡

5世紀後半から6世紀初頭の豪族居館跡で、大型竪穴建物跡にL字形のカマドや居館を囲う施設の跡が確認されました。

保渡田古墳群

二子山古墳・八幡塚古墳・薬師塚古墳と呼ばれる3基の大型前方後円墳が集積する古墳群で、5世紀後半から6世紀初頭にかけて造営されました。

観音山古墳

6世紀後半の前方後円墳で、横穴式石室の玄室は群馬県内で最大規模であり、東国屈指の豪族の墓と考えられています。

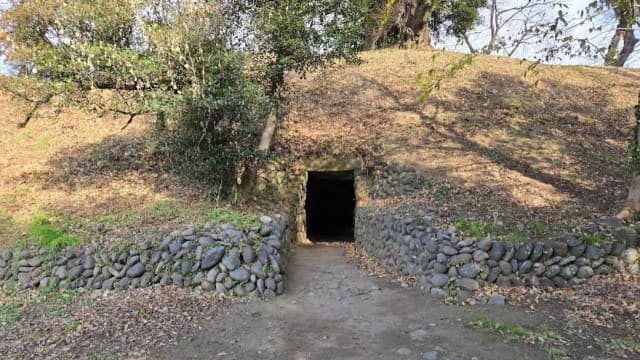

観音塚古墳

6世紀末から7世紀初頭頃に築造された前方後円墳で、巨石を使用した横穴式石室の大きさは東国最大級で他地域からの技術が導入されたと考えられています。

しどめ塚(人見塚)

7世紀前半に築造された円墳で、石室内から勾玉や耳環などの装身具、刀などの武器や馬具などが出土しています。

安楽寺古墳

7世紀末頃に造られた円墳で、形態として珍しい石棺式石室をしており、地域の有力者が埋葬されたと考えられます。

山上碑及び古墳

天武天皇10年(681年)に放光寺の僧が死去した母の黒売刀自を供養するために建てた石碑で、仏教と漢字の受容を伝える日本最古の石碑です。

奈良時代、平安時代

皇極天皇4年(645年)の乙巳の変で天皇を中心とした中央集権的な体制に変化すると、豪族が治める体制から国司や郡司が治める体制へと変化しました。大宝元年(710年)に大宝律令が制定されると、国名は漢字二文字で表記されるようになり、上毛野国は上野国となりました。

多胡碑

和銅4年(711年)に多胡郡が置かれて羊が長官に任命されたことが記されており、新たな国造りの時代を示す資料となりました。

上野国多胡郡正倉跡

古代多胡郡の郡役所の遺跡で、郡内で徴収した稲などを収納した倉庫群がありました。真北にある多胡碑には多胡郡の建郡が記載されています。

金井沢碑

神亀3年(726年)に三家氏を名乗る豪族が先祖の供養と一族の繁栄のために建てた石碑で、法による政治制度と仏教の普及が刻まれています。

上野国分寺跡

天平13年(741年)の聖武天皇による国分寺建立の詔で建てられた国分寺跡で、天平感宝元年(749年)頃に創建したとされます。

鎌倉時代、南北朝時代

鎌倉幕府の別当職・和田氏が治めるようになり、和田義信が和田城を築きました。鎌倉幕府は有事に関東の御家人を参陣させるため、高崎を終点とする鎌倉街道を整備しました。鎌倉幕府で北条氏が実権を握ると和田氏は北条氏に接近したため、鎌倉街道の人の往来が増えて鎌倉文化や地蔵信仰が流入しました。

室町時代、安土桃山時代

和田城主・和田信輝は関東管領上杉氏に従いましたが、天文15年(1546年)の河越夜戦で後北条氏に敗れて戦死しました。関東の情勢は不安定となり和田業繁が武田信玄に臣従したため、和田城は上杉謙信から幾度か攻めれました。天正3年(1575年)の長篠の戦いで和田業繁が戦死して跡を継いだ和田信業は、天正10年(1582年)に北条氏邦らが神流川の戦いで織田家家臣・滝川一益を追い出したことで後北条氏に属するようになりました。天正18年(1590年)に豊臣秀吉の小田原攻めで和田城は降伏し、後北条氏が滅亡すると井伊直政が箕輪城に入りました。

箕輪城跡

長野業尚が築城した名城で、有力武将が歴代城主を務めました。慶長3年(1598年)に井伊直政が高崎に居城を移して廃城となりました。

北新波砦跡

15世紀後半~16世紀中頃に築かれたと推定される砦跡で、長野氏に関係する武士が居住していたと考えられています。

江戸時代

慶長3年(1598年)に井伊直政が和田城跡に城を築き、地名を和田から高崎に改名しました。高崎は中山道や三国街道の宿場町が置かれた城下町として繁栄しました。高崎藩主は時代とともに入れ替わりますが、元和5年(1619年)に安藤重信が入封してから落ち着いて、元禄8年(1695年)に大河内輝貞が入封すると明治時代を迎えるまで大河内氏が藩主を務めました。

藤塚一里塚跡

慶長9年(1604年)に2代将軍徳川秀忠の命令で主な街道が整備されたとき、街道一里(約4キロ)ごとに目印として築かれたものです。

上豊岡の茶屋本陣

中山道の高崎宿と板鼻宿との間に設けられ、大名の参勤交代や上級武士・公卿の喫茶や昼食等のために用いられた休憩施設です。

江原源左衛門重久の墓

天狗岩用水の余水を利用して玉村の水田開発をするため、慶長15年(1610年)に江原源左衛門重久が中心となり代官堀を完成させました。

馬庭念流道場

相馬四郎義元(慈恩念大和尚)が創始した念流の道場で、慶応3年(1867年)に門人が傚士館と呼ばれる建てました。

小栗上野介忠順の墓

幕末の幕臣で遣米使節として渡米して横須賀製鉄所の設立など日本の近代文化に貢献しましたが、反逆の企てがあるとされ非業な最後を遂げました。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治4年(1871年)の廃藩置県で群馬県の県庁所在地となりますが、翌年に県庁が前橋に移転しました。明治6年(1873年)に熊谷県に置き換わりましたが、明治9年(1876年)に再び群馬県となり高崎に県庁が置かれ、明治14年(1881年)に前橋に県庁が移転されました。太平洋戦争が終わると丸山勝廣らにより高崎市民オーケストラが生まれ、群馬交響楽団となりました。

旧新町紡績所

明治10年(1877年)に操業を開始した明治政府が設立した絹糸紡績工場で、ドイツ人の指導を受けながら大工の山添喜三郎らが建設しました。

洗心亭

昭和2年に建てられた洗心亭は、八幡村の農業指導のために訪れる佐藤寛治博士の滞在のために八幡村の大地主である沼賀博介氏により建てられました。