東松山市

東松山市は埼玉県のほぼ中央に位置し、埼玉のヘソと呼ばれています。東京のベッドタウンとして住宅地が広がり、日本最大のウォーキング大会である日本スリーデーマーチの開催地として知られ、日本7大やきとりの町にも選ばれています。

概要

- 面積

- 65.35km2

- 人口

- 91,732人(2021年12月1日)

- 市の木

- マツ

- 市の花

- ボタン

- 市の歌

- 東松山市歌

- 地図

歴史

南北朝時代に松山城が築城されると、その城下町は松山新宿と呼ばれて大いに賑わいました。江戸時代に松山藩が立藩しますが、川越藩などに統合されて松山新宿は次第に衰退しました。江戸時代に農間余業として推奨された養蚕は明治時代の外貨獲得産業として重要視されました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

旧石器時代の塚原遺跡に市域の最古の人の痕跡が残ります。縄文時代には人が定住を始め、五領遺跡から縄文時代早期の土器が見つかり、岩殿丘陵周辺に茅場遺跡や緑山遺跡ができました。中期には東松山台地上の岩の上遺跡や前山遺跡ができ、後期以降は都幾川流域一帯に雉子山遺跡や附川遺跡に集落ができました。弥生時代には岩鼻台地や高坂台地に岩鼻遺跡や吉ヶ谷遺跡の集落と有力者の墓域である方形周溝墓群が展開しました。

古墳時代、飛鳥時代

古墳時代前期から終末期にかけて多くの古墳が造営され、平成6年(1994年)時点で462基の古墳が確認されています。5世紀初頭に大谷地区の丘陵に雷電山古墳を始めとする250基ほどの三千塚古墳群、5世紀末頃のおくま山古墳、6世紀末から7世紀初頭の古凍古墳群などが造営され、6世紀前半には須恵器や埴輪を焼く桜山窯跡群が造営されました。7世紀頃には比丘尼山に横穴墓群が造営されました。

将軍塚古墳

東松山台地の南縁に所在する古墳時代前期の大型の前方後円墳で、埋葬施設はヤマト王権からの影響が少なく基本的に粘土槨ないしは木棺直葬です。

若宮八幡古墳

6世紀後半に築造された下唐子古墳群中の塚原支群の主墳として位置づけられる円墳で、複室構造を持つ横穴式石室があります。

奈良時代、平安時代

律令体制が成立して官衙などの重要な施設が存在した可能性があります。大西遺跡や下寺前遺跡から瓦や風字硯の出土し、大西廃寺と称される古代寺院の痕跡が確認されています。和銅5年(712年)に武蔵国で最も古い稲荷神社である箭弓稲荷神社が創建しました。

大谷瓦窯跡

比企丘陵の東南斜面に築かれた7世紀後半頃の瓦窯跡です。約30度の傾斜がある登り窯で、13の段が造営されています。

箭弓稲荷神社

武蔵国で最も古い稲荷神社で、平忠常の謀反を鎮圧した源頼信が戦勝祈念し、徳川家康の遺体を久能寺から日光に運ぶ際に庵主の草室が遺体の御休所とされました。

物見山岩殿山観音の勝

九十九峰四十八谷と称される比企丘陵の最高峰で、坂上田村麻呂が東征のときに四囲を眺めたことで名付けられたとされます。

鎌倉時代、南北朝時代

平安時代末期に武蔵七党を始めとする武士団が形成され、小代氏、比企氏、高坂氏、野本氏、押垂氏が源氏に降り勢力を広げました。文永8年(1271年)に日蓮上人が佐渡に流されたとき、青鳥城に1泊したとされます。元亨3年(1323年)に沙彌閣阿が比丘尼妙明と藤原光貞の供養のため、光福寺宝篋印塔を造営しました。

室町時代、安土桃山時代

元弘3年/正慶2年(1333年)に上杉氏麾下の上田友直が松山城を築城し、松山城の城下町として発展して松山新宿と呼ばれました。足利尊氏は関八州を含む東国10か国を掌握するために鎌倉府を設置し、貞和5年/正中4年(1349年)に足利基氏を派遣して鎌倉公方としました。上野・越後守護職を解任された宇都宮氏綱が反旗を翻すと、足利基氏は宇都宮氏重臣・芳賀禅可らを岩殿山で迎え撃ちました。正平23年/応安元年(1368年)の武蔵平一揆では高坂氏をはじめとする諸氏の所領を没収しています。

後北条氏の支配と滅亡

享徳3年(1454年)に上杉憲忠が謀殺された享徳の乱で、鎌倉公方足利氏と関東管領上杉氏の争いが激しくなり、文明18年(1486年)に扇谷上杉の家宰・太田道灌が謀殺されて扇谷・山内両上杉の対立が激化すると、後北条氏が伸長して支配下に置きました。天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐で小田原城が陥落すると、徳川家康が関東に入部しました。

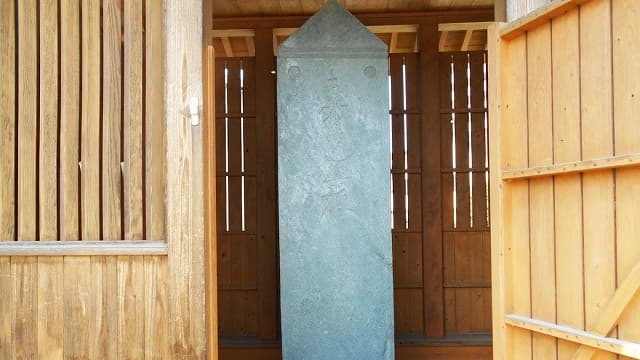

上田朝直建立青石塔婆

元亀2年(1571年)に松山城主・上田能登守朝直入道安独斎が命を捧げてくれた一族や家臣の冥福を祈り建立した石塔婆です。

正法寺六面幢

天正10年(1582年)に道照が正法寺の中興開山である栄俊とその弟子の俊誉・妙西・道慶らの菩提を供養するために建立したものと言われています。

青鳥城跡

築城の年代は不明ですが、15世紀には存在して一時的に廃城となりました。小田原征伐で前田利家が松山城を攻める際、前田利家が陣を置きました。

江戸時代

徳川家康が関東に入部すると、加賀爪氏、森川氏、菅沼氏ら旗本の知行地となり、松山城には松平家広が入城して松山藩を立藩しました。松平家広の跡を継いだ松平忠頼が浜松城に移封になると、松山城は廃城となり川越藩の領地となり松山新宿は廃れました。明和4年(1767年)に前橋藩主・松平朝矩の所領に編入されますが、再び川越藩領となりました。慶応3年(1867年)に比企郡が前橋藩の飛び地となり松山陣屋が置かれましたが、明治4年(1871年)の廃藩置県でその役目を終えています。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治4年(1871年)の廃藩置県により前橋県、群馬県、入間県となり、明治6年(1873年)の熊谷県を経て、明治9年(1876年)に埼玉県に編入されました。江戸時代から農間余業として行われていた養蚕は外貨獲得産業として重視されるようになり、乾繭倉庫が置かれるなど全国一の乾繭・出荷体制を築き上げました。昭和29年(1954年)に東松山市が誕生すると、豚のカシラ肉を炭火で焼いて辛い味噌だれをつけるやきとり屋が点在するようになり、日本7大やきとりの町に選ばれました。

旧埼玉県立松山中学校校舎

大正12年(1923年)に完成したフレンチ・ルネサンス様式を基調とする和洋折衷の木造2階建て校舎で、現在は松山高等学校記念館として利用されています。