墨田区

墨田区は東京都の東部に位置し、隅田川などの河川に囲まれる江東デルタ地帯に位置します。南北にやや長い平坦な地形で、標高は最高で4メートルほどしかありません。東京スカイツリーをはじめとするランドマークが大相撲や伝統手工芸、隅田川花火などの下町情緒と融合しています。

概要

- 面積

- 13.77km2

- 人口

- 272,316人(2022年2月1日)

- 区の木

- サクラ

- 区の花

- ツツジ

- 地図

歴史

江戸時代の埋立により発展した墨田区は、町人文化が花開きました。水運が良く安価な土地のため、日本の近代化を支える工業地帯として変貌を遂げ、やがて東京スカイツリーなどの現代のランドマークと下町文化の伝統が融合する地域となりました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

海水面が上昇する縄文海進の影響で、東京湾の海底か湿地帯や干潟を形成していたと考えられいます。

古墳時代、飛鳥時代

縄文海進の影響が後退し始め、河川が運んだ土砂が堆積して陸地を形成しました。両国国技館から出土した壺は古墳時代の遺物として郷土資料館に展示されています。

奈良時代、平安時代

縄文海進が完全に終わり隅田川の流路がほぼ定まりました。養老5年(721年)までに下総国葛飾郡大嶋郷に属したとされ、河口部の広大な沖積低地は武蔵国と下総国を結ぶ渡河地点として発展し、木母寺や多聞寺が創建しました。

梅若塚

人買にさらわれた京都の貴族の子・梅若丸が隅田川のほとりで葬られた塚で、探し求めた母と亡霊の姿で再会した話が梅若伝説として残されています。

鎌倉時代、南北朝時代

平安時代後期から向島地域を支配した葛西氏と江戸氏が勢力基盤を固めていきました。古代東海道と鎌倉街道が縦横に通り、牛嶋神社付近は隅田川の河口で海運の拠点となりました。陸路と海路の結節点には隅田宿があり、多くの人が往来して栄えました。

室町時代、安土桃山時代

葛西氏と江戸氏が衰退して太田道灌が勢力を伸ばしますが、関東の動乱により後北条氏が台頭して支配下に置きました。天正18年(1590年)の小田原征伐で後北条氏が滅亡すると、徳川家康が関東に入部して支配下に置きました。

江戸時代

江戸幕府が開かれると、本所の開拓が進められました。明暦3年(1675年)の振袖火事で江戸の町の大半が焼き尽くされると、幕府は両国橋を架橋し、湿地帯の墨田区南部を開発して武家屋敷の移転や広小路の整備などを進めました。松の廊下の刃傷事件で改易された赤穂藩浅野家の浪士47士は、元禄15年(1703年)に吉良邸へ討入を果たしました。

自然災害と隅田川の花火

宝永元年(1704年)に利根川が決壊して大きな被害を受けるなど、水害に悩まされました。享保17年(1732年)の大飢餓で多くの人が亡くなると、幕府は慰霊と悪病退散を祈るため隅田川で水神祭を開き花火を打ち上げました。このときの花火が隅田川花火大会の起源とされています。

回向院

振袖火事の犠牲者を弔うために造られた万人塚を起源とし、明和5年(1768年)から興行された勧進相撲が大相撲の起源となりました。

杉山和一墓

江戸時代初期に活躍した盲人の鍼灸師で、江の島の岩屋に籠もり管鍼法をひらめき、視覚障害者のための職業教育施設・鍼治学問所を創設しました。

赤穂浪士元禄義挙の跡

吉良上野介邸の跡地で、赤穂浪士47士が討入した赤穂事件の舞台です。赤穂浪士は切腹となりますが、仮名手本忠臣蔵のとして語り継がれています。

向島百花園

文化元年(1804年)に骨董商として財を成した佐原鞠塢が、交流がある俳人や歌人ら文化人から寄付を募り造園した花園です。

加藤千蔭墓

江戸時代中後期の歌人・国学者で、賀茂真淵に国学を学んで県門の四天王と称されました。寛政12年(1800年)に万葉集略解を完成させました。

磐瀬京伝墓

江戸時代後期の浮世絵師・戯作者で多くの洒落本を書きましたが、寛政3年(1791年)に内容が風俗を乱すものとして手鎖50日の刑に処されました。

磐瀬京山墓

兄の磐瀬京伝の業を継いだ江戸時代後期の戯作者で、稗史小説や蜘蛛の糸巻などを著しましたが、安政5年(1858年)にコレラで亡くなりました。

朝川善庵墓

江戸時代後期の儒学者で、山本北山に師事して儒学の研鑽を積み、平戸藩松浦氏の要請を受けて儒官として指導にあたりました。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治時代に入り本所・向島地域に多くの工場が建設され、鉄道も敷設されました。紡績業と機械工業が活況を呈しましたが、明治43年(1910年)の大洪水や大正12年(1923年)の関東大震災で大きな被害を受けました。昭和20年(1945年)の東京大空襲では7割が廃墟と化しました。

旧安田庭園

隅田川から水を引いた汐入回遊式庭園で、明治24年(1891年)に安田善次郎が所有したのち、大正11年(1922年)に東京市に寄附されました。

両国国技館

大相撲は旧両国国技館がGHQに接収されてから屋外や蔵前国技館などで行われましたが、昭和59年(1984年)に現在の両国国技館が建設されて両国に戻りました。

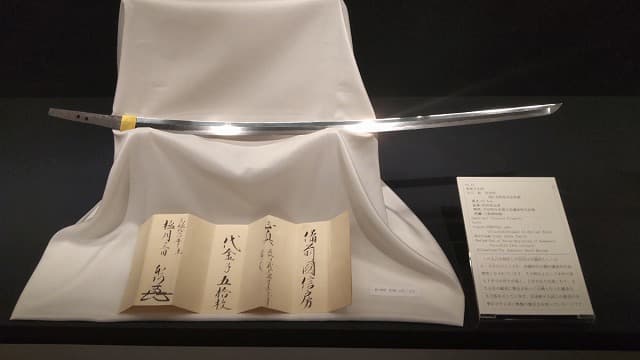

刀剣博物館

昭和43年(1968年)に開館した日本刀文化の普及を目的とする日本美術刀剣保存協会付属の博物館で、平成30年(2018年)に代々木から両国に移転しました。

東京ソラマチ

平成24年(2012年)に開業した世界一高いタワー・東京スカイツリーに併設された施設で、すみだ水族館などのほか300以上の店舗があります。