足立区

足立区は東京都北部に位置し、河川が運んだ土砂が堆積してできた平坦な低地で構成されます。かつて海辺に面した湿地帯で、葦が多く生えていた葦立から足立と呼ばれるようになりました。水運の利便性を活かして工業が発展しますが、下町情緒を守りながら進化を続けています。

概要

- 面積

- 53.25km2

- 人口

- 691,657人(2022年2月1日)

- 区の木

- サクラ

- 区の花

- チューリップ

- 地図

歴史

江戸時代に日光街道の宿場町として千住宿が整備されてから発展し続け、明治時代以降も都市化が進みました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

足立区の多くは縄文海進で海の底にありましたが、やがて海水面が低下して河川が運んだ土砂が堆積して陸地化が進みました。

古墳時代、飛鳥時代

毛長川沿いの伊興遺跡や舎人遺跡などで人が生活を始めました。舎人遺跡は足立区最古の方形周溝墓のほか古墳時代末期の集落跡や梶公房跡が見つかり、伊興遺跡からは西日本から運ばれてきた須恵器や鉄製品が出土しています。

白旗塚古墳

5~6世紀に造営されたと言われる円墳で、源頼義・義家父子が前九年の役の鎮圧に向かうときに白旗を立てたためと言われています。

奈良時代、平安時代

律令体制が成立すうと武蔵国足立郡に属しました。平安時代末期に足立郡で勢力を持つ足立遠元は、治承4年(1180年)に源頼朝が平氏打倒のため挙兵すると源頼朝のもとに馳せ参じています。

鎌倉時代、南北朝時代

足立郡の領主・足立遠元は有力御家人として13人の合議制の一員に名を連ねました。承久3年(1221年)の承久の乱では足立遠元の孫・足立遠政に丹波国佐治荘が与えられて下向していますが、足立氏の嫡流は弘安8年(1285年)の霜月騒動で衰退したと考えられています。

室町時代、安土桃山時代

享徳3年(1454年)の享徳の乱で下総国千葉荘で内部争いが起こると、千葉自胤は上杉氏の家宰・太田道灌を頼り移り住みました。やがて千葉氏は台頭してきた後北条家に従い、渕江城を拠点としました。天正18年(1590年)に豊臣秀吉の小田原征伐で後北条氏が滅ぶと千葉氏もこの地を去りました。

中曽根神社

千葉自胤が築城した渕江城(中曽根城)に創建した神社で、千葉氏の守り神である妙見菩薩を祀ることから妙見社と呼ばれていました。

江戸時代

徳川家康により江戸幕府が開かれると、文禄3年(1594年)に千住大橋が架橋されて交通の要衝となり、寛永2年(1625年)に日光街道の最初の宿場町として千住掃部宿が整備されました。慶安4年(1651年)には小塚原刑場が設けられ、東海道の鈴ヶ森刑場、甲州街道の大和田刑場とともに江戸三大刑場と言われました。広大な湿地帯は徳川将軍家の鷹場として利用されたほか、佐野新田などの新田開発が進められて江戸の食料供給地として重要な役割を担いました。

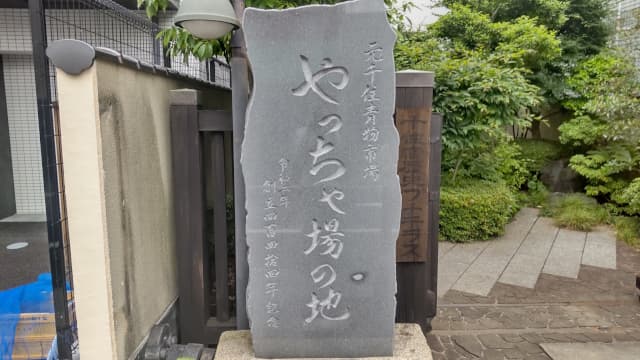

やっちゃ場跡

天正4年(1576年)から戦前まで続いた市場跡で、享保20年(1735年)に幕府公認となり、神田、駒込とともに江戸三大市場に数えられました。

奥の細道矢立初めの地

元禄2年(1689年)に松尾芭蕉は弟子の曾良を伴い深川から船で遡上して千住に降り立ち、ここから北へと奥の細道の旅に出発しました。

初代安藤広重墓及び記念碑

東海道五十三次などで有名な浮世絵師・歌川広重の墓で、関東大震災や戦災で破壊しましたが、昭和33年(1958年)に再建されました。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治2年(1869年)に小菅県が設置され、明治4年(1871年)の廃藩置県で東京府に属するようになりました。農地は工業用地として転用されていき、近代化を進めるために必要なレンガ工場が設立されました。明治36年(1903年)の日本製靴株式会社や明治40年(1903年)の日本皮革株式会社の設立により都内最大の靴生産地となりました。

戦争と高度経済成長

軍需需要の高まりとともに、戦車や化学薬品などの大型工場が建設され、京浜工業地帯の一部として発展しました。戦時中には空襲の標的となり、甚大な被害を受けました。 高度経済成長期には都心への通勤圏として大規模な宅地開発が進み、人口が爆発的に増加しました。