東京都の料理

東京の郷土料理は江戸時代から伝わる料理が基盤にあります。浅草川や深川あたりでは新鮮かつ肥えた鰻や穴子のほかアサリやアオヤギなどの貝類が大量に獲れ、江戸時代の屋台から江戸前と呼ばれる食文化が発展しました。明治時代になると文明開化による洋食屋の登場により東京の食はさらにレパートリーを広げました。

東京都の郷土料理

深川めし/深川丼

江戸時代の東京湾には多くの干潟があり貝類の宝庫で、ネギとアサリを味噌で煮て飯にかけていたものが、炊き込みご飯に汁をかけるようになりました。

にぎりずし

酢飯に刺身など具材を乗せた料理で、江戸時代に庶民の小腹を満たす屋台食として人気を得たて高級化と手軽化の工夫で発展しました。

もんじゃ焼き

出汁で溶いた小麦粉に具材を混ぜて鉄板で焼いた料理で、食料難の時代に小麦粉を水に溶いた生地で鉄板に文字を書いて教えた文字焼が転じて名付けられました。

柳川鍋/どじょう汁

寛政13年(1801年)に創業したどじょう料理の老舗・駒形どぜうでは、江戸時代からほとんど変わらない調理法と味付けを守り続けています。

おでん

鰹節と昆布の出汁にさつま揚げや大根、こんにゃく、ちくわぶなどタネと呼ばれるさまざまな具材を入れて醤油などの調味料を加えて煮込んだ料理です。

てんぷら

江戸の庶民の外食のひとつで、魚介や野菜などの具材に小麦粉をまぶして卵と小麦粉を溶いた衣液にひたして植物油で揚げた料理です。

お雑煮

焼いた餅に火を通した鶏肉や青菜などを添えてすまし汁をかけた正月料理で、参勤交代などの文化の交流の中で雑煮は全国各地へと広がりました。

べったら漬け

塩で下漬けした大根を米麹と砂糖で漬け込んだ漬物で、東京の練馬大根や東光寺大根は辛味が多く苦いことから漬物にするのが主流でした。

しょっから汁

小ぶりのムロアジを丸ごとミンチにして塩を加え発酵させたしょっからに、アシタバやサトイモなどの島で採れる野菜を加えて煮込んだ伊豆諸島の汁物です。

コロッケ

ふかしたジャガイモを潰して挽肉などを混ぜて整形したあと衣をつけて揚げた料理で、大正期にとんかつ、カレーライスと共に三大洋食と呼ばれました。

玉子焼き

江戸時代初期に鶏肉や鶏卵を食材として調理するようになり、卵を調味して厚く焼き上げた料理が生まれました。日暮里の川むらではとうがらし入り玉子焼きが楽しめます。

親子丼

煮立てただし汁と調味料で鶏肉と玉ねぎを煮たのち卵でとじた具を白飯にのせたどんぶり料理で、軍鶏料理専門店・玉ひでが発祥とされています。

かんぴょう巻き

水で戻したかんぴょうを甘辛く煮付けたものを酢飯とのりで巻いた巻きずしで、江戸前ずしの中の定番ネタとして欠かせない一品です。

治助芋のネギ味噌

奥多摩町小河内地区を中心に栽培されている治助芋を蒸してネギ味噌をつけた料理で、食糧不足の時代には副菜として食べられました。

おくたまワサビのTOKYO-X巻き

江戸東京野菜のひとつである奥多摩わさびをを刻んで、青梅畜産センターで開発されたTOKYO-Xと呼ばれる豚肉で巻いて焼き上げた料理です。

のしこみうどん

煮干しとしいたけの出汁に酒と塩で味をつけ、コシのあるうどんとネギや油揚げなどの具材を入れて煮た麺料理です。

すき焼き

文明開化の食の代表で、醤油、砂糖、酒をベースにした割り下に牛肉にネギ、春菊、焼き豆腐などの具材を添えて共に煮た料理です。

穴子寿司

江戸前寿司の定番の寿司で、シャリの上に煮てネタ状にした穴子をのせ、ツメと呼ばれる煮詰めたタレが塗られています。

島ずし

薄切りした魚を醤油液に漬けて酢飯で握った八丈島の寿司で、この製法で作られたネタは一般的にヅケと呼ばれています。

そば

江戸時代に確立したそば粉につなぎと水を加えてこねて細長く切る麺料理です。江戸そば御三家として砂場、更科、藪が有名で、塩辛いつゆが特徴です。

こはだの粟づけ

江戸前を代表する食材のコハダを酢につけて粟をかけた料理で、コハダが出世魚であるため縁起を担いで正月で食べられました。

桜もち

桜の葉を酢で締めて餡入り餅を包んだ料理で、享保2年(1717年)に長命寺の門前に住み寺の御用を務める山本新六が考案したとされます。

いもようかん

明治時代に練りようかんの代用として考案された庶民の身近な和菓子で、蒸したサツマイモを練りあげて整形しています。

鰻のかば焼き

生きたウナギを割いて蒸してタレを付けて焼いた料理です。大川(隅田川)河口付近で獲れた鰻を江戸前鰻と称していたことから江戸前の名称が生まれました。

佃煮

徳川家康が摂津国の佃村から漁師たちを移住させた佃島で生まれた保存食で、白魚や海苔、昆布などを醤油などで煮付けています。

ねぎま鍋

江戸発祥の庶民の味で、トロなどの脂身の部分は痛みも速く保存に適さないため、ねぎと醤油で一緒に火を通して食べられました。

きんぴら

ゴボウや人参のささがきを醤油や唐辛子などで炒めた料理で、金平浄瑠璃の主人公で金太郎で有名な坂田金時の息子という設定の坂田金平に由来しています。

ちゃんこ鍋

力士が食べる鍋料理として広く知られています。相撲部屋で日常的に作られる食事で肉や野菜、魚介類などを出汁で煮た鍋で栄養価が高いです。

串だんご

日暮里に本店を構える創業200年以上の羽二重団子は、絹織物の羽二重のようにキメが細かく、なめらかであることに由来し、正岡子規が好んで食べていました。

うどの酢味噌和え

江戸野菜のウドに酢味噌を和えた料理で、ほのかな苦みと独特の香りが特徴の春の訪れを告げる代表的な食べ物です。

東京都の料理

むぎとろ

麦飯にすりおろしたとろろをかけて食べる料理で、浅草むぎとろではランチタイムでむぎとろご飯の食べ放題を手軽な価格で楽しむことができます。

山くじらすき焼き

山くじらとは熊や猪肉などの獣肉の古い呼び名で、享保3年(1718年)に創業した両国のももんじやでは最高級とされる丹波の野生イノシシを味噌仕立てにしています。

深大寺そば

そばの栽培に適した気候と土壌、豊富な湧水がある深大寺周辺で生まれた蕎麦で、深大寺でも蕎麦が打たれて人びとに振る舞われたと言われます。

千葉さんのカツカレー

銀座にある老舗洋食店・銀座グリルスイスで考案された元祖カツカレーで、常連の巨人軍千葉茂選手がカレーライスとカツレツを同じ皿に乗せたことに始まります。

五目焼きそばと五目チャーハン

広東料理の名店として高く評価されている赤坂離宮は、日本の広東料理界を牽引してきた譚彦彬氏が手掛けた広東料理が楽しめます。

ポークカツレツ

明治28年(1895年)に銀座で創業した煉瓦亭は、日本で最初の洋食店の一つです。元祖ポークカツレツは天ぷらにヒントを得て豚ロース肉を油で揚げています。

煉瓦亭オムライス

煉瓦亭はオムライスに関しても発祥と言われ、一般的なオムライスと異なり、溶き卵に白飯やみじん切りにした具材を混ぜ込んで一緒に焼いているのが特徴です。

ぽん多のカツレツ

御徒町のぽん多は明治38年(1905年)に宮内省の西洋料理人・島田信二郎氏が創業しました。カツレツの元祖といわれ、豚ロース肉の芯のみをラードで揚げています。

明月館の焼肉

昭和21年(1946年)に創業した新宿・明月館は東京で最初に開かれた代表的な韓国料理店とされ、タン塩を最初にメニュー化したとも言われます。

ぼんごのおにぎり

豊島区北大塚にある人気のおにぎり専門店ぼんごのおにぎりは、一般的なおにぎりとは異なり、ご飯をふっくらと握り、具材がたっぷり入っています。

揚子江菜館の冷やし中華

神田神保町にある揚子江菜館の2代目店主がざるそばにヒントを得た元祖冷やし中華で、昭和8年(1933年)に生まれたとされます。

草だんご

柴又帝釈天の参道には、よもぎを混ぜた草だんごを扱う老舗がたくさんあり、串だんごで食べ歩きにも最適です。

東京都の地ビール等

常陸野ブルーイング

茨城県の老舗の酒蔵である木内酒造が手掛けた地ビールで、日本酒造りで培われた高い醸造技術が活かされています。

伊勢角屋麦酒

三重県の餅菓子製造や味噌醤油醸造業を手掛ける老舗が新たな挑戦としてつくりあげた地ビールで、東京でも味わうことができます。

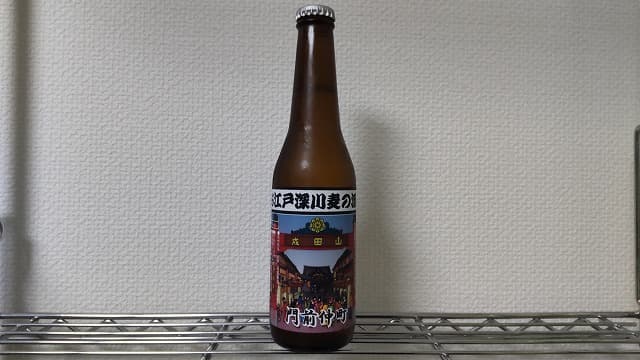

深川地ビール

深川の地名を冠したクラフトビールで、白の門前仲町、赤の八幡祭、黒の永代という深川にちなんだ名前が付けられています。