大阪市

大阪市は本州の中央部に位置する西日本の経済・文化の中心都市です。淀川や神崎川などの河川や掘が巡らされていることから水都と呼ばれています。大正時代から昭和初期にかけて全国最大の都市となり、商業のほか物づくりや物流の拠点として東洋のマンチェスターと呼ばれました。

概要

- 面積

- 225.21km2

- 人口

- 2,752,524人(2021年11月1日)

- 市の木

- サクラ

- 市の花

- パンジー

- 市の歌

- 大阪市歌

- 地図

歴史

難波津が開かれて海外交流の窓口として発展し、天皇が難波宮を置いて住む時代がありました。本願寺蓮如が大坂坊舎を置いて形成した寺内町は、豊臣秀吉が大阪城を築いて堀が巡る城下町へと拡張されていきました。豊臣秀吉は各地から商人たちを移住させて、現在につづく一大商業地となりました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

3万年前から人が生活し、長原遺跡では石器をつくる工房の跡が見つかりました。 縄文時代は生駒山の麓まで海が広がり、森の宮遺跡の貝塚から鯨やイルカなどを捕まえていた釣針などが見つかりました。

古墳時代、飛鳥時代

難波津と呼ばれる港ができ、朝鮮や中国のさまざまの文化や技術がもたらされました。宣化天皇3年(538年)に仏教が伝来したとされ、推古天皇元年(593年)に聖徳太子が四天王寺を建立しました。難波津は遣隋使や遣唐使の出発点として国際交流の一大拠点となりました。

難波宮

皇極天皇4年(645年)の大化の改新を経て、孝徳天皇は強大な中国隋や唐の圧力に対抗するため、飛鳥から海外の玄関口である前期難波宮に遷都して中央集権化を急ぎました。実際に天皇が過ごしたのはわずかな期間でしたが、難波宮は8世紀終わりまで残されました。

摂津笠縫邑跡

笠を縫うことを職業とした笠縫氏の一族が、大和の笠縫邑から良質の菅が生い繁る深江に集団移住したと伝えられます。

帝塚山古墳

4世紀末から5世紀初めの保存状態の良い貴重な前方後円墳で、大伴金村や鷲住王のほか浦島太郎の墓とする伝承もありました。

御勝山古墳

5世紀前半の前方後円墳と考えられており、大坂冬の陣において徳川秀忠が本陣を置いて勝利を得たことから御勝山古墳と名付けられました。

難波宮跡附法円坂遺跡

海上交通の要衝である難波津に置かれた古代の宮殿跡で、大化の改新の頃に造営された前期難波宮と聖武天皇の遷都でできた後期難波宮の跡が重なります。

四天王寺旧境内

崇仏派の蘇我馬子と廃仏派の物部守屋が合戦になると、聖徳太子は蘇我氏のために四天王像を彫りました。蘇我氏は勝利して四天王像を安置する寺院が建てられました。

奈良時代、平安時代

平城京を都としていた聖武天皇は、恭仁京から紫香楽宮へ遷都するまで難波宮に住みました。後期難波宮は副都として機能し、引き続き国際交流の窓口としての役割を担いました。天満橋から北浜の南岸にあった渡邊津が熊野詣の起点になり賑わいを見せました。

荘厳浄土寺境内

応徳元年(1084年)に白河天皇の勅願寺となり、南朝の後村上天皇が後醍醐天皇の菩提を弔う寺院でもあります。

鎌倉時代、南北朝時代

政治の中心が関東に移り、難波津など港湾都市の発展は鈍化しましたが、鎌倉幕府が滅亡して政治の中心が京に移ると南朝方の拠点として賑わいが戻りました。

伝藤原家隆墓

鎌倉時代の歌人・藤原家隆は新古今和歌集の編纂に携わり、嘉禎2年(1236年)に小庵を設けて自身の内面と向き合う瞑想法・日想観を修めて往生しました。

住吉行宮跡

正平7年/文和元年(1352年)に後村上天皇が吉野から正印殿に移り住み、のちに南朝勢力の勢力挽回の中心地となりました。

室町時代、安土桃山時代

本願寺蓮如は、明応5年(1496年)に大坂本願寺(石山本願寺)の前身となる大坂坊舎(石山御坊)の建設に着手しました。本願寺蓮如は大阪に寺内町を形成しましたが、台頭してきた織田信長から退去を求められて織田信長と対立するようになりました。織田信長は本願寺を兵糧攻めしますが、織田軍は木津川口の戦いで毛利氏に敗れてました。織田軍は鐵鋼船を用意して第二次木津川口の戦いで毛利氏を破り、天正8年(1580年)に本願寺顕如が織田信長に石山本願寺を明け渡しました。

大阪城の築城と城下町の整備

織田信長の意思を継いだ豊臣秀吉は、天正11年(1583年)から大阪城の築城を始め、二ノ丸の着工に平行して城下町の整備を進めました。東横堀川、西横堀川、阿波堀川などを堀り海運・水運の拠点とすると、各地から商人を移住させて木綿、油、薬種、金属加工業などの産業の集中を図りつつ海外交易にも力を入れました。

願泉寺庭園

推古天皇11年(603年)に小野妹子の八男・多嘉麿義持が開基した寺院で、室町時代に足利将軍家に仕えた相阿弥が庭園を造営しました。

大坂城跡

豊臣秀吉が居城として築城しましたが、慶長20年(1615年)に壊滅して、2代将軍徳川秀忠が西日本支配の拠点として築城し直しました。

江戸時代

慶長20年(1615年)の大阪夏の陣で豊臣家が滅亡すると、大阪城には松平忠明が城主となり焦土と化した大阪の復興を進めました。元和5年(1619年)に幕府直轄領となると、大阪城の再建と城下町の拡張が行われました。瀬戸内海に面する大阪は河村瑞賢の西廻り航路の開発に伴い全国から物資が集まる流通拠点となり、国内最大の経済都市は天下の台所と呼ばれ、米相場は堂島米市場の相場が全国の基準とされました。

町人文化の興隆

商業の発展に伴い町人文化も開花して、竹本義太夫と近松門左衛門の人形浄瑠璃や井原西鶴、上田秋成などの文芸文化が開花しました。富永仲其は懐徳堂に学び発想発展の法則的把握や固有の文化類型などを発見し、当時の思想界に大きな影響を与えました。

茶臼山古墳および河底池

慶長19年(1614年)の大坂冬の陣で徳川家康が本陣を置いたところで、古墳ではなく平安時代の盛土と考えられています。

僧契沖妙法寺境内

聖徳太子が創建したと伝えられる妙法寺は、近世国学の祖と言われる契沖が延宝7年(1679年)から10年にかけて住職を務めて修学の道場としました。

契沖旧庵(円珠庵)ならびに墓

江戸時代初期の和学者・契沖が晩年に隠棲して古典の研究に親しみ、この研究は荷田春満・加茂真渕・本居宣長らに引き継がれて和学・国学の主流をなしました。

近松門左衛門墓

京都で浄瑠璃と歌舞伎作者として活躍し、竹本義太夫から大阪に招かれて人形浄瑠璃の劇作家として活躍しました。

緒方洪庵旧宅および塾

緒方洪庵が開設した私学で、幕末維新に活躍した福沢諭吉や大鳥圭介など全国から英才達が集まり蘭学や医学を学びました。

明治時代、大正時代、昭和時代

慶応4年(1866年)に大阪が開港して急速な工業化と都市化が進み、日本有数の商業・工業都市として発展しました。明治22年(1889年)に大阪市が生まれると、大正14年(1925年)には世界第6位の大都市となりました。昭和20年(1945年)の空襲で焼け野原となりますが、昭和45年(1970年)に万国博覧会が開催されるなど復興を遂げました。

摂津県改称豊崎県庁跡

明治元年(1868年)に大阪府が置かれましたが、翌年に一部が摂津県や豊崎県となり兵庫県に合併されるなど変更が繰り返されました。

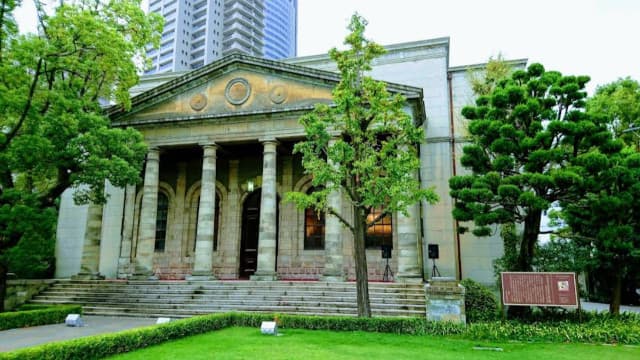

旧造幣寮

明治4年(1871年)に明治政府が貨幣制度を整えるために統一貨幣の製造工場として建設した建物で、現存する近代建築で最も古いもののひとつです。

大阪府庁跡

明治7年(1874年)に英人技師ウオートルスの設計で建てられた西洋建築で、昭和20年(1945年)の大空襲で焼失しました。

海遊館

平成2年(1990年)に大阪ベイエリアに開園した水族館で、環太平洋の自然環境を建物全体で再現しています。

ユニバーサルスタジオジャパン

平成13年(2001年)に開業したハリウッド映画の世界を体験できるテーマパークで、低迷した時代を乗り越えて日本を代表するテーマパークになりました。