大阪府の料理

大阪府は三方を山地に囲まれ、西は大阪湾に面しています。豊臣秀吉が大阪城を築城して堀川が縦横無尽に巡らされ、物流の集積地として商業の一大拠点となりました。昆布をベースとした出汁文化や粉食文化が発達して、商人たちの食材を大事にする始末の精神により、食い倒れのまちと言われるほど豊かな食文化が育まれました。

大阪府の郷土料理

泉州水なすの浅漬

泉州地域を産地とする泉州水なすをぬかや漬物調味液に短期間漬け込んだ漬物で、水なすのみずみずしさを楽しめる浅漬です。

じゃこごうこ

泉州水なすをぬか床にじっくり漬け込んだ古漬けを塩抜きし、じゃこと呼ばれている小海老と甘辛く炊き上げた料理です。

ばらずし

穴子やしいたけなどの具を刻み、すし飯に混ぜ込んだ五目ずしで、必ずしも刺身は必要でなく手軽につくれるため広まりました。

鯨のハリハリ鍋

鯨肉と古くから関西を中心に栽培されてきた水菜を組み合わせて炊いた鍋で、冬の味覚として大阪の人から親しまれてきました。

バッテラ

酢飯の上に薄く切った〆鯖と白板昆布を重ねて、木枠で押した押し寿司で、ポルトガル語で小舟を意味するバッテラと名付けられました。

ごより豆/じゃこ豆

泉州地域や河内地域で食べられてきた大豆と干した小魚・えびを一緒に甘辛く炊いた料理で、具材となる小魚やえびの種類は地域により異なります。

白味噌雑煮

白味噌汁に丸餅、大根、人参、里芋などを加えた料理で、上流階級の祝いの席などに出されていたものが江戸時代に庶民に広まりました。

あかねこ

蒸したもち米と小麦粉をついてた餅に砂糖ときな粉をまぶしたもので、田植えの感謝と豊作への祈りを込めて食べられていました。

半助豆腐

ウナギのかば焼きで切り落とされた鰻の頭を半助と呼び、鰻のタレが染み込んでいるため出汁とともに豆腐やネギを煮込んで食べられました。

若ごぼうの炒め煮

八尾市を中心に栽培されている若ごぼうを炒め煮にした料理で、根だけを食べるゴボウと異なり葉や若い根など全て食すことができます。

鱧皮ザクザク

大阪では大量に水揚げされるハモを原料として蒲鉾がつくられ、残された皮から小骨を取り除いて炙ったものをキュウリなどと酢の物にしました。

くるみ餅

枝豆や青大豆を餡にした堺の名物として知られる伝統菓子で、水田が少ない山村では乾燥大豆を使用してつくられました。

恵方巻き/巻きずし

七福神にあやかり7種類の具を使う太巻きが一般的で、節分に縁起の良い方角を向いて恵方巻を丸かぶりする風習は大阪に端を発するとされます。

大阪寿司

大阪では押し寿司が親しまれていましたが、明治時代に鯛、えび、あなごなどの高級食材を使う寿司を箱に納めた箱寿司が人気を博しました。

たこ焼き

大阪のソウルフードで、鉄板の丸いくぼみに、だしや卵で溶いた小麦粉を流し入れ、ぶつ切りにしたたこを具にして丸く焼き上げたものです。

船場汁

塩鯖のあらと大根を使う潮汁で、船場で古くから家庭料理として親しまれました。魚のあらまで余さず利用する大阪らしい経済的な料理です。

きつねうどん

真昆布と鯖節などの雑節を主としたつゆをうどんにかけ、その上に甘辛く煮た油揚げを乗せたもので、古くは寺社で振る舞われる特別な食事でした。

丁稚ようかん

江戸時代後期に北摂地域の山村で寒天の製造に成功して寒天の製造が盛んになり、高価な砂糖を少し使用して羊羹にして食べられました。

蓮根餅

河内地域の特産である蓮根の穴にもち米を詰て蒸しあげた料理で、蓮根が将来が見通せる縁起物として祝いの席などで振る舞われました。

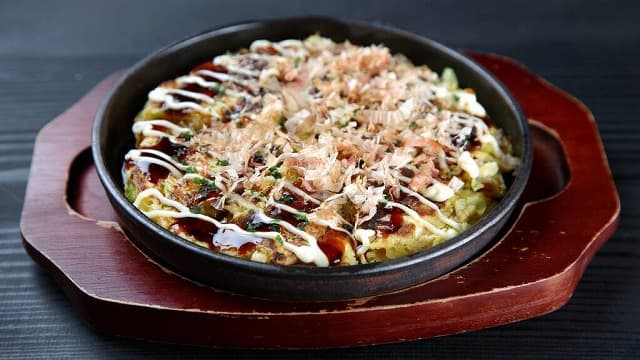

お好み焼き

たこ焼きと並んで大阪の粉食文化を代表する、だしで溶いた小麦粉の生地に刻みキャベツや肉、イカなどを入れて鉄板で平たく両面を焼いた料理です。

がっちょの唐揚げ

泉州地域では大阪湾でよく獲れる数種類の魚をがっちょと呼び、唐揚げにして昔からおやつとして食べられてきました。

小田巻き蒸し

うどんが入りの大きめの茶碗蒸しで、かつて高級な卵をふんだんに使い、エビやかまぼこで彩を添えた商家などのご馳走でした。

どて焼き

牛のすじ肉を味噌やみりんで長時間かけて煮込んだ料理で、安価に楽しめる大阪の下町グルメとして知られます。

ハモ鍋

大阪湾に面する泉州地域では古くからハモを食材としてきました。ハモ鍋はハモの頭や骨で出汁をとり、泉州地域の特産であるタマネギとジャガイモを入れます。

紅ずいきと油揚げの炊いたん

里芋の葉茎のことをずいきと呼び、昔から夏の伝統野菜としておひたしや煮物にして食べられてきました。

桜餅

塩漬けした桜の葉でピンク色の餅を巻いた菓子で、関西の桜餅はつぶつぶとした道明寺粉の餅であんを包んでいます。

大阪しろ菜の辛子和え

江戸時代から栽培されている大阪しろ菜は癖がないため、白菜や小松菜と同じような料理に使われることが多いです。

串カツ

牛肉や野菜、魚介類などバラエティ豊かな具材を串に刺してフライにしたもので、フライを浸すソースは2度づけ禁止です。

大阪漬

大根やかぶを刻み、葉茎もともに塩漬けにした漬物で、大阪地域でよく作られることから名付けられました。

紅しょうが天

しょうがの根茎を梅酢に漬けた紅ショウガを薄切りにして衣をつけて揚げた天ぷらで、大阪庶民の味として昭和初期には定着していました。