岡山市

岡山市は岡山県の南部に位置する県都で、瀬戸内海に面して交通の要衝として発展してきました。北部は吉備高原につながる山並みが広がり、旭川と吉井川が肥沃な岡山平野を貫流して瀬戸内海に注ぎます。瀬戸内の温暖な気候により育まれたシャインマスカットやニューピオーネ、桃太郎ぶどうなどの果物の栽培が盛んな地域としても知られています。

概要

- 面積

- 789.95km2

- 人口

- 722,077人(2021年11月1日)

- 市の木

- クロガネモチ(アクラ)

- 市の花

- キク

- 市の花木

- サルスベリ

- 市の鳥

- タンチョウ

- 市の歌

- 岡山市民歌

- 地図

歴史

古代に大和王権に匹敵するほどの吉備国がありました。肥沃な土地と瀬戸内海の水運で豊かな土地となり、国府が置かれるなど栄えました。室町時代には有力大名が争奪戦を繰り返し、江戸時代には池田家の支配下で日本三名園のひとつ後楽園の造営など華やかな吉備文化が花開きました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

旭川、吉井川が形成した沖積平野を中心に人びとが生活を営み、彦崎貝塚、津島遺跡、南方遺跡、百間川遺跡など縄文時代から弥生時代の遺跡が残されています。

彦崎貝塚

瀬戸内海に面した旧児島湾の南岸に所在する縄文時代前期から晩期にかけて造営された大規模な貝塚で、遺存状態がきわめて良好です。

津島遺跡

縄文時代晩期から弥生・古墳時代にかけての大規模な遺跡で、弥生時代初め頃の集落と水田が全国で初めて一緒に見つかりました。

古墳時代、飛鳥時代

吉備国と呼ばれた大和王権に拮抗するほどの大国があり、大和王権の崇神天皇は彦五十狭芹彦命を派遣して対立する豪族を征伐しました。この吉備国の征討が桃太郎伝説の原型とされています。持統天皇3年(689年)に飛鳥浄御原令が制定されると吉備国は備前国、備中国、備後国に分割され、和銅6年(713年)には備前国から美作国が分割されました。

浦間茶臼山古墳

3世紀末の大型の前方後円墳で、前方後円墳としては日本最古の形式をしています。勾玉・銅鏃・鏡・特殊器台形埴輪片が出土しました。

尾上車山古墳

3世紀後半~4世紀の大型の前方後円墳で、海上交通路を意識して建造当時の吉備の入江に突出した臨海に造営されました。

神宮寺山古墳

3~4世紀に造営された大型の前方後円墳で、吉備地方では珍しく全くの沖積地の立地しています。刀や農具などの鉄器類が出土しています。

造山古墳(1~6古墳)

5世紀前半に造営された巨大前方後円墳で、その大きさは全国 4 位の規模です。前方部先に古式横穴式石室墳(千足古墳)を含む6基の小墳が並びます。

坂古田古墳

5世紀に造営された二段築成の大型前方後円墳で、背後に小型の円墳・方墳の古墳群がありました。

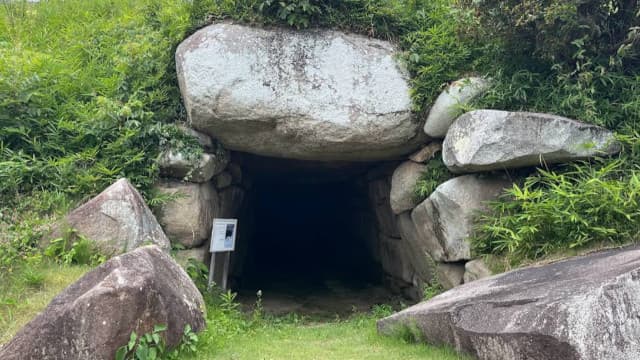

牟佐大塚古墳

6世紀末の円墳で、吉備地方の三大巨石墳のひとつで横穴式石室に吉備特産の浪形岩の家形石棺が安置されています。

大廻小廻山城跡

東アジア情勢が緊迫した7世紀頃に築造されたと推定されている朝鮮式山城で、土塁線や一の木戸等の水門、石塁構造が確認されています。

賞田廃寺跡

白鳳時代に創建したとされる最古の寺院跡で、吉備国を支配していた上道氏の氏寺とされています。地方寺院には珍しい壇上積基壇も出土しています。

幡多廃寺塔跡

白鳳時代後葉に創建されて平安時代末までに廃寺となる古代寺院で、県下最大の塔心礎が残されています。

奈良時代、平安時代

奈良時代の律令体制下で備前国府が置かれ、肥沃な土地と瀬戸内海の水運がもたらす富を手中に収めることができる備前国司は羨望の役職とされました。広大な荘園である鹿田荘は時の権力者である藤原摂関家の荘園となり、瀬戸内海の水運もあり商業も活発化しました。平安時代末期には妹尾兼康や難波経遠らが平家方として活躍しました。

備前国庁跡

吉備国府の国衙の中心と想定されています。周辺に国長・国府市場等の関連地名が残り、一帯に6町の府域が所在していたと推定されています。

惣爪塔跡

古代の大規模な寺跡を示す花崗岩の塔跡の心礎が残り、周辺から奈良時代の瓦の破片などが発見されています。

藤原成親遺跡(高麗寺山門跡と藤原成親墓地)

平氏打倒を謀った鹿ヶ谷の密議が露見し、平清盛により備前・備中境の有木の別所に流された大納言の藤原成親の配所跡と伝えられます。

浄土寺

8世紀に創建した寺院で、平家に焼討ちされた奈良東大寺の復興を果たした俊乗坊重源が備前国での活動の拠点にしました。

鎌倉時代、南北朝時代

備前国の守護職は土肥実平から佐々木家や長井家と移り変わり、南北朝時代に高家や赤松家などが務めました。

伝賀陽氏館跡

吉備津神社の神官を務めた在地豪族・賀陽氏の鎌倉時代の居館跡とみられ、土塁囲繞の方形土壇と周濠跡が良好な状態で残されています。

万富東大寺瓦窯跡

治承4年(1180年)に東大寺が平家により焼失したため、後白河上皇の命を受けた俊乗房重源が東大寺の再建の一環で瓦を焼いた窯跡です。

室町時代、安土桃山時代

室町幕府が成立すると、足利幕府四職に名を連ねる赤松氏と山名氏が熾烈な戦いを展開しました。備前国は赤松氏が守護になりましたが、嘉吉元年(1441年)に赤松満祐が足利義教を殺害する嘉吉の乱を起こして山名氏がこれを鎮圧したため、守護職は山名氏に引き継がれました。長享2年(1488年)に赤松氏が守護職に復しますが、大永元年(1521年)に守護代の浦上村宗が赤松義村を殺害して赤松氏は終焉を迎えます。

宇喜多氏の台頭

浦上氏配下の宇喜多直家は各地で戦功を挙げ、元亀元年(1570年)に岡山城を謀略で接収して居城とすると、岡山城を大改修して城下町の拡張しました。宇喜多直家は毛利氏と結んで主家である浦上氏を滅ぼし、織田信長が台頭すると信長に帰順して毛利氏と争いました。宇喜多直家の跡を継いだ宇喜多秀家は豊臣五大老に列せられて大大名となりました。

松田元成及び大村盛恒墓所

文明16年(1484年)に金川城主松田元成が山名方として赤松氏の三石城を攻めますが、手傷を負い家臣の大村盛恒とともに自害しました。

竹内流古武道発祥の地

天文元年(1532年)に美作国久米北条郡垪和郷の一の瀬城主・竹内中務大輔久盛が創始した古武道竹内流の発祥地です。

高松城跡附水攻築堤跡

天正10年(1582年)の中国征伐の主戦場となる城跡で、羽柴秀吉が水攻めを行いました。平城の郭の土壇と水攻め築堤の一部が残存しています。

高松城水攻め鳴谷川遺跡附工事奉行の墓

天正10年(1582年)の高松城水攻めの時に、豊臣秀吉が背後の谷川からも水を引こうと工事しましたが未完に終わりました。

撫川城跡(芝場城跡)

三村家親が沼地を利用して築城した城で、毛利氏が支配下に置くと羽柴秀吉と激戦となりました。のちに宇喜多氏や戸川氏が城主となりました。

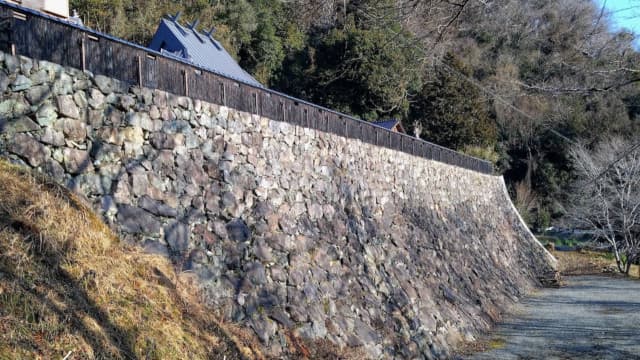

徳倉城跡

戦国時代に築城された土造りの城を、宇喜多秀家が岡山城の支城として石垣を多用した改修が加えられ、最後は遠藤河内守が城主を務めました。

岡山城跡

宇喜多直家の跡を引き継いだ秀家は、岡山城を天守閣を持つ近世城郭へ生まれ変わらせ、同時に城下町・岡山の都市的基盤を築き上げました。

江戸時代

慶長5年(1600年)の関ヶ原の合戦で宇喜多秀家が敗れると、小早川秀秋が備前藩主となり、次いで池田家が備前藩主となりました。池田光政は学問の奨励や藩政の改革を行ない名君としてのその名を残しました。

真金一里塚

江戸時代の山陽道の一里塚で、旧道を挟んで黒松を植えた北塚、榎木を植えた南塚が対をなして良好に遺存し ています。

岡山後楽園

岡山藩2代藩主・池田綱政が津田永忠に命じて造営された池泉回遊式庭園で、元禄13年(1700年)に完成しました。日本三名園のひとつに数えられます。

岡山藩主池田家墓所附津田永忠墓

池田家の菩提寺として元禄11年(1698年)に建立されました。広大な境内に臨済宗曹源寺の禅宗伽藍が中心に配置されています。

大多羅寄宮跡

岡山藩主池田光政・綱政は儒教を信奉して社寺の淘汰を行い、寺社を5社のみとして残りを大多羅に移して寄宮としました。

近水園

旧足守藩主木下家の池泉回遊庭園で、18世紀はじめの6代藩主・木下㒶定の頃に作庭された岡山の後楽園、津山の衆楽園と並ぶ大名庭園です。

田原井堰跡

吉井川からの農業用水を取水するための堰で、池田光政の命により津田永忠が寛文6年(1666年)から元禄年間にかけて築造されました。

倉安川吉井水門

岡山藩主・池田光政が津田永忠に命じて造営された倉安川を利用した灌漑用水門で、延宝7年(1679年)から1年をかけて完成しました。

旧岡山藩藩学

岡山藩主池田光政が寛文9年(1699年)に設けた藩士子弟の藩校で、講堂・校門・正門が遺存していたが、戦災で焼失しました。

緒方洪庵誕生地

江戸時代末期の蘭方医である緒方洪庵の生誕地で、大坂で適塾を開設した傍ら、一時的に足守藩に帰り近隣住民に種痘予防を実施しました。

明治時代、大正時代、昭和時代

明治4年(1871ねん)の廃藩置県で岡山県が成立して県庁が設置され、明治22年(1889年)に岡山市が誕生しました。明治24年(1891年)に山陽鉄道が開通し、明治40年(1907年)に陸軍第十七師団が設置されるなど、政治経済はもとより交通、教育文化、軍事などが集積する中枢都市として繁栄しました。昭和20年(1945年)の空襲で焦土と化しますが、昭和63年(1988年)の瀬戸大橋開通など復興を遂げていきました。

木下利玄生家

最後の足守藩主・木下利恭の甥である木下利玄の生家で、木下利玄は武者小路実篤や志賀直哉らと白樺派の中心作家として活躍しました。

犬養家旧宅

安政2年(1855年)に大庄屋の次男として生まれた犬養毅は、第29代内閣総理大臣となりますが5・15事件で暗殺されました。