対馬市

対馬市は九州本土と朝鮮半島の間に浮かぶ島にあり、面積の9割近くが山地を占めます。朝鮮半島までの距離は50キロほどしかなく、国境の島とも呼ばれます。対馬の海洋民は大陸との交易により日本に文字や仏教などの文化を伝え、対馬海峡の安全な航海を祈るため、海神信仰や亀卜の占いが定着しました。

概要

- 面積

- 707.42km2

- 人口

- 27,687人(2022年2月1日)

- 市の木

- ひとつばたご

- 市の花

- 玄海つつじ

- 市の鳥

- 高麗きじ

- 地図

歴史

日本本土と大陸の中間に位置することから、古代よりこれらを結ぶ海上交通の要衝であり交易や文化交流の拠点でした。島主の宗氏は朝鮮との貿易と外交実務を独占し、中継貿易の拠点や使節を迎える迎賓地として大いに栄えました。明治以降は外国からの侵攻から守る防衛拠点となりました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

弥生時代の対馬の海洋民は島の中央に広がる波穏やかな良港・浅茅湾を利用しつつ、航海術を駆使し小舟で大陸を往来していました。時に荒れ狂う対馬海峡の航海は危険に満ちていたため、この時代、対馬には多くの海神信仰が定着したのです。

越高遺跡

縄文時代早期末~前期の遺跡で、朝鮮半島新石器時代早期の隆起文土器が出土しています。西北九州産の黒曜石が使われており、九州の縄文人とも交流がありました。

志多留貝塚

対馬で最初に発見された貝塚で、縄文時代中期の貝層が形成しています。弥生時代中期から前期の包含層の下に縄文時代後期の北久根山式の包含層が見つかりました。

吉田遺跡

縄文時代中期の土器や土偶、晩期の石斧などが出土し、上層からは農耕開始期の夜臼式土器が出土していますが、晩期は人跡が途絶えたと考えられています。

高松壇遺跡

縄文時代に住居があり、弥生時代には墳墓が営まれていたと考えられています。副葬品として弥生土器、触角式細形銅剣、小形彷製鏡などが出土しています。

上ガヤノキ遺跡

弥生時代中期後半から古墳時代にかけての遺跡です。土壙墓2基と箱式石棺墓2基、積石塚1基が見つかり、新羅系土器、青銅製細形銅剣などが出土しています。

下ガヤノキ遺跡

上ガヤノキ遺跡と同時の遺跡と考えられています。箱式石棺墓6基と土壙墓が見つかり、前漢鏡や鉄器などが出土しています。

小姓島遺跡

弥生時代中期末~後期の遺跡で、小姓島の丘陵に位置しています。5基の箱式石棺墓が見つかり、壺形瓦質土器や鉄剣などの大陸から持ち込まれた遺物が見つかりました。

太田原丘遺跡

通称鷹巣山と呼ばれる小丘陵地に造営された弥生時代後期前半の遺跡で、石棺墓2基と有柄式磨製石器と細形銅剣の一部が発見されました。

塔の首遺跡

西泊湾をのぞむ低い丘陵にある弥生時代後期の墓地です。発見された5基の箱式石棺から、国産の広形銅矛のほか朝鮮半島との交流を示す朝鮮半島系土器が出土しています。

チゴノハナ遺跡

弥生時代後期から古墳時代のは小型石棺墓2基と土壙墓1基が出土しました。箱式石棺墓からは土師器や朝鮮系土器などが出土しています。

古墳時代、飛鳥時代

朝鮮半島は高句麗・新羅・百済の三国が分立していましたが、唐・新羅の連合軍により百済が滅ぼされました。大和朝廷は百済再興のために援軍を派遣しましたが、天智天皇2年(663年)の白村江の戦いに大敗して対馬に緊張状態をもたらしました。大和朝廷は朝鮮半島からの撤退を余儀なくされ、防衛のためにのろし台や防人が配置されました。

出居塚古墳

長崎県内で唯一の前方後方墳で、対馬最古の4世紀後半に造営されました。棺底から有茎柳葉式銅鏃や管玉などが出土し、畿内政権に服属した古代豪族の墓と考えられています。

大将軍山古墳

4世紀から5世紀に造営されたと考えられる古墳で、中腹に板石を組んだ石棺があります。副葬品として、き鳳鏡や陶質土器などが出土しています。

クワバル古墳

曽・桑原地区にある土壙墓2基で、5世紀前半のものとされます。副葬品として金海式土器や土師器などが出土されています。

根曽古墳群

雞知浦に張り出す半島の丘陵に5世紀から6世紀に営まれた古墳群で、3基の前方後円墳と2期の円憤で構成されます。

サイノヤマ古墳

雞知浦を望む丘陵に築造された7世紀中頃から後半の方墳で、長方形の横穴式石室があります。石室の排土から須恵器片、鉄刀片が採集されています。

矢立山古墳群

7世紀中葉から終末の3基からなる古墳群です。横穴式石室があり、7世紀後半頃まで追葬使用された終末期古墳と考えられています。

金田城跡

朝鮮半島西岸の白村江で大敗したことを契機に、天智天皇6年(667年)に築造された日本最古級の朝鮮式山城で、東国から召集された防人が守りました。

奈良時代、平安時代

遣唐使や遣新羅使では、浅茅湾の西の漕手で船を乗り継ぎました。金属器・漢字・仏教・政治制度などの大陸文化が対馬を起点に日本に入りました。

西漕手(越出)

7世紀から9世紀の遣唐使や遣新羅使は、この地で船を乗り換えて唐や新羅に向かいました。現在は無人の船溜まりとして利用されています。

和多都美神社

山幸彦の妃である豊玉姫を祀る海宮で、古くから竜宮伝説が残されています。貞観元年(859年)に清和天皇から従五位上の神階を賜りました。

安徳天皇佐須陵墓参考地

源平の合戦で壇ノ浦に沈んだはずの安徳天皇の陵墓があります。安徳天皇は島津氏の娘との間に宗重尚をもうけ、70歳のときに対馬に渡り御所を営んだ伝説があります。

鎌倉時代、南北朝時代

対馬を支配していた阿比留国時は高麗との密貿易を行うようになり大宰府に反抗しますが、寛元4年(1246年)に宗重尚を総大将とする追討軍が阿比留国時を滅ぼして対馬の守護代となりました。

元の侵攻(元寇)

文永11年(1274年)の文永の役で、元軍3万3千人のうち1千騎が小茂田浜に上陸しました。宗資国以下80余騎が迎え撃ちますが激戦の果てに全滅し、宗資国はのちに軍神として小茂田浜神社に祀られました。対馬小太郎と兵衛次郎は太宰府に危急を知らせ、のちの弘安の役において二人とも鷹島で討死しています。弘安4年(1281年)の弘安の役でも対馬は最初の標的とされ、大きな被害がでて荒廃したとされます。

小茂田浜海水浴場

文永11年(1274年)に元と高麗連合軍は、佐須浦と呼ばれていた小茂田浜に上陸しました。島主の宗資国は80騎で迎え撃ちましたが、激戦の末に全滅しました。

宗資国公首塚

68歳の老体で元軍を迎え撃つも討死しました。宗資国の首は下原に葬られ、胴体は樫根の法清寺に葬られました。宗資国はのちに軍神として祀られました。

小茂田浜神社(宗資国像)

宗資国のほか戦死した将士の霊を祀る神社で、神主が海に鏑矢を放つ鳴弦の儀が行われます。村人が建てた小さな社でしたが、宗経茂が現在地に遷しました。

室町時代、安土桃山時代

元寇への復讐の意味もあり、倭寇が盛んに朝鮮半島・中国大陸で略奪・人さらいを行うようになっていきます。高麗は倭寇の被害をひとつの要因として滅亡し、倭寇討伐で名を挙げた李成桂が李氏朝鮮を建国しましました。李氏朝鮮は倭寇の巣窟とされた対馬に対して、応永26年(1419年)に応永の外寇と呼ばれる襲撃を行いますが、宗家のゲリラ戦に苦戦して貿易の権限を対馬の有力者に与える懐柔策を取りました。対馬と朝鮮の関係は、三浦の乱(朝鮮の日本人居留民の暴動)などの紆余曲折を経ながらも平和な時代へと変化しました。

豊臣秀吉の朝鮮出兵

天下統一を果たした豊臣秀吉は、明の支配を目指して朝鮮半島への出兵を計画しました。先導役を命じられた宗義智は、義父である小西行長の密命を受けて水面下で和平交渉を行いました。日本軍は一時は漢城(現ソウル)や平壌を陥れますが補給が難しくなり、明国の援軍や朝鮮義勇兵の抵抗に加え豊臣秀吉が病死したことで撤退しました。

対馬円通寺宗家墓地

対馬東岸の佐賀浦を本拠としていた宗氏は、応仁2年(1468年)に宗貞国が厳原に遷るまで円通寺を菩提寺としていました。

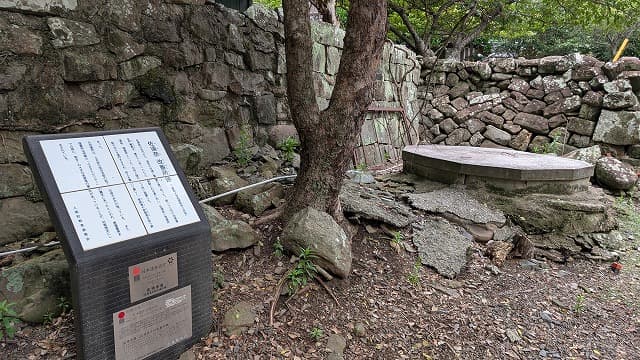

金石城跡

宗氏一族の内紛で屋形が焼失したため、享禄元年(1528年)に宗将盛が築城した平城です。対馬の政庁であるとともに朝鮮外交の場ともなりました。

サカドウ遺跡

弥生時代後期の触角式細形銅剣や銅矛などが出土した丘陵は、室町時代から墳墓として利用されるようになり、宝篋印塔が建てられました。

清水山城跡

豊臣秀吉の朝鮮出兵に際して、天正19年(1591年)に豊臣秀吉の御座所として築かれた総石垣の山城です。厳原の町並みや厳原港を一望することができます。

結石山城跡

豊臣秀吉の朝鮮出兵に際して、朝鮮半島と名護屋城を結ぶ中堅地点として使用されました。結石山森林公園として整備され、わずかな石垣が残されています。

朝鮮国王姫の墓

佐奈豊の地には、豊臣秀吉の朝鮮出兵で朝鮮国王の姫が連れて来られた伝承が残されています。墓石には慶長18年(1613年)と李昖王姫の銘が彫られています。

江戸時代

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで、宗義智は義父の小西行長とともに西軍に味方しますが、小西行長は敗戦後に処刑し、宗義智の妻で行長の娘マリアは離縁されました。宗義智は徳川家康からお咎め無しとされ、断絶していた朝鮮との関係修復を命じられました。李氏朝鮮は強硬に拒絶しますが、北方で勢力を拡大した女真族への防備の必要もあり、慶長12年(1607年)から朝鮮通信使が派遣されるようになりました。対馬藩が招いた雨森芳洲は、藩の文教政策に大きく貢献しました。

外国船の脅威

文久元年(1861年)にロシア軍艦ポサドニック号が対馬中央部の浅茅湾を占拠する事件が起きました。艦長ビリリョフは対馬藩の抗議を無視し、大船越瀬戸で番兵を射殺して兵舎を建設しました。幕府は小栗忠順を派遣するも交渉は難航し、イギリス軍艦の圧力を得て対馬から撤退させました。尊王攘夷派の大浦教之助は藩校日新館を設立に尽力して尊王攘夷派の拠点としますが、佐幕派の勝井五八郎による勝井騒動を招きました。

対馬藩主宗家墓所

宗家の菩提寺である天台宗万松院に置かれた宗家歴代の墓地です。万松院は初代藩主・宗義智を弔うため、元和元年(1615年)に宗義成が創建しました。

対馬藩お船江跡

対馬藩の藩船を係留したドック跡で、ここから釜山などに向けて出港しました。対馬藩は朝鮮貿易を担い、船は重要交通手段でした。

桟原館正門

3代藩主・宗義信は城下町の整備に併せて桟原館を築きました。船着場から桟原館を結ぶ馬場筋と称する大通りには、宗家の家臣たちの屋敷が並びました。

佐須奈改番所跡

佐須奈港は朝鮮往還の玄関口として古代より栄えた良港で、対馬藩主宗義真が設置した改番所で、密航者や密貿易の取り締まりが行われました。

旧金石城庭園

元禄6年(1693年)に完成したとされる金石城に作庭された庭園で、対馬藩主宗家墓所と背後の山並みを借景としています。朝鮮通信使を迎える宿泊所も置かれました。

豊玉の猪垣

100メートルにわたる高さ1メートルの石垣で、島内に4カ所あります。かつては野猪狩りの猪垣と伝えられてきましたが、現在は長崎牧の遺構と考えられています。

甘藷翁原田三郎右衛門の碑

農家生まれの原田三郎右衛門は、薩摩国に侵入して持ち出しが禁止されていた種芋を対馬に持ち帰り、対馬全島に奨励普及させたと言われます。

松村安五郎と吉野数之助の顕彰碑

文久元年(1861年)のロシア軍艦の侵攻で松村安五郎が銃撃され死亡し、捕虜となる吉野数之助が恥辱に耐えかねて死亡する事件が発生しました。

藩校日新館正門

幕末に藩校日新館に用いられた対馬藩主宗氏の中屋敷門です。日新館は尊王攘夷派の大浦教之助の建議で藩主の宗義達が創建しましたが、勝井騒動により廃止されました。

明治時代、大正時代、昭和時代

ロシアの南下政策により日本とロシアの戦争は避けられない状況となり、軍事上の要衝である対馬は要塞化されていきました。日露戦争において東郷平八郎率いる連合艦隊は、ロシアのバルチック艦隊を一方的に撃破しました。この日露戦争の日本海海戦は一般的に対馬海戦と呼ばれています。大正11年(1922年)のワシントン海軍軍縮条約の締結により余剰な艦砲が要塞砲に転用されましたが、対馬の砲台からは一度も発射されることはなく終戦を迎え、巨大な砲身は戦後復興の資材に活用されました。

姫神山砲台跡

明治34年(1901年)に浅茅湾への侵入を阻止するため築造された砲台です。28センチ榴弾砲が2門3基の計6門が配備されましたが、戦後復興の資材となりました。

上見坂堡塁跡

明治35年(1902年)に小茂田浜からのロシア兵の上陸を想定して築造された砲座跡です。口径15センチの火砲が4基据え付けられていました。

豊砲台跡

日本海や対馬海峡の制海権を守るため、ワシントン条約で軍艦赤城の当時世界最大級の40センチカノン砲が移設されたと言われています。

韓国展望所

韓国の古代建築様式を取りれた展望台で、韓国まで約50キロしか離れていないため、気象条件が良ければ釜山の町を眺めることもできます。