宮崎県の料理

宮崎県は平野部では米や野菜がつくられ、沖合は黒潮と豊後水道から流れ込む海流でマグロやカツオ、伊勢海老、アジなどが水揚げされます。九州山地が広がる山間部では山菜やイノシシなどの山の食材に恵まれ、これらの食材を使用した食文化が形成されました。

宮崎県の郷土料理

煮しめ

煮汁が残らないように時間をかけて野菜などを煮た料理です。田植えの時期などには、農作業の合間のお昼のおかずとして食べられたといわれます。

チキン南蛮

昭和30年代に延岡市内の洋食店で、賄い料理としてつくられたのが始まりとされます。鶏唐揚げにタルタルソースをかけています。

魚ずし

サバやアジなどを使う姿ずしのことです。門川町の名物で、江戸時代に天領地である門川を訪れる役人が好んで食べたとされます。

ふたたびだんご

もち粉と小麦粉を合わせて生地をつくり、よもぎの新芽を入れて蒸した餅です。若草色が鮮やかで、爽やかな香りが口の中に広がります。

めひかりの唐揚げ

白身で身がとても柔らかく骨も軟らかいのが特徴です。小名浜港の名物で、江戸時代に内藤家が磐城平藩から延岡藩に転封された縁で伝えられました。

歳とり膳

正月に食べられた静かに年の初めを祝う料理です。大晦日の夜に年越しそばを食べる習慣が一般的ですが、昔は歳とり膳を食べるのが主役でした。

菜豆腐

豆腐の中に菜の花などを混ぜた料理です。山間部にある椎葉村では大豆がとても貴重な食材で、少しでも大きな豆腐を作るために山菜などが混ぜられました。

かっぽ鶏

高千穂町では竹をかっぽと呼び、豊富にとれます。かっぽ鶏は竹を器として使い、下味をつけた鶏や野菜を蒸して作られる料理です。

そまげ

椎葉村に伝わる郷土料理で、煮干しの出汁を効かせた野菜が入る汁です。そば粉の風味と野菜の甘みに煮干しの出汁が効いた素朴な味わいです。

稗ずーしー

ずーしーは寿司のことで、米の代わりに日本生まれの雑穀のヒエを使います。椎葉村に伝わる郷土料理で、ヒエとイノシシ肉を使う雑炊です。

とうきびめし

高千穂町や五ヶ瀬町など山間部に伝わる料理で、乾燥させたトウモロコシの実を混ぜて炊いた飯です。自然な甘みがご飯全体に広がる素朴で優しい味わいです。

冷や汁

麦飯に生味噌を乗せて水をかけた即席のかけ汁です。鯵やイワシなどの魚を焼いて身をほぐし、すりごまと味噌を混ぜ合わせて冷めた汁をかけています。

千切り大根のまだか漬け

千切り大根とスルメや昆布の漬物です。干し大根特有のコリコリとした歯ごたえが特徴で、ご飯のお供やお弁当のおかずとして最適です。

ぬた芋

ぬたとは和えている料理を意味し、里芋をぬたで和えることから名付けられました。小林市やえびの市などに伝わる料理で、人が集まるときのもてなし料理でした。

お茶の葉天ぷら

五ヶ瀬町や高千穂町など山間部のお茶の産地に伝わる料理です。山間に自生する山茶を天ぷらにしており、新茶を摘む時期にしか食べられません。

ざぶ汁

都農町に伝わる郷土料理で、根菜類の野菜などの食材をを煮た汁物です。手に入りやすい身近な食材で作れることから日常的な家庭料理として食べられます。

とりめし

新富町などで親しまれている郷土料理で、野菜や鶏肉を使う炊き込みご飯です。祝い事や人が集まる際に作られることが多く、春日ずしとも呼ばれます。

日向黒皮かぼちゃの煮物

黒皮かぼちゃの煮込んだ料理です。日向黒皮かぼちゃは皮が非常に硬くゴツゴツしており、加熱するとホクホクとした食感で煮崩れしにくい特徴があります。

れんこんのすり流し汁

おろし蓮根を出汁と味噌で味付けした汁料理です。蓮根は7代高鍋藩主・秋月種成が貧しい財政立て直しのために植栽を推奨したのが始まりといわれています。

がね

がねとはカニを意味し、細切りサツマイモを溶いた小麦粉で混ぜて揚げた料理で、その姿がカニに似ているため名付けられました。

いりこもち

延岡市や日向市などに伝わる庶民的な節句菓子で、子供の成長を祈るため作られました。炒ったもち米からつくるため、いりこもちと呼ばれています。

地鶏の味噌ころばかし

ころばかしは煮転がす意味で、地鶏を味噌仕立てで鍋の中で煮転がす料理です。地鶏は長時間煮ても崩れにくく独特の食感が楽しめます。

酢のしゅい

しゅいとは汁物を意味し、おろし大根とイワシを酢と醤油で煮た汁です。大根の甘みとイワシの旨みに酢の酸味が絶妙に調和しています。

せりのよごし

奈良時代にはすでに食用とされていたセリを豆腐と白ごまで白和えにした料理です。米を収穫したあとの田んぼや畔にたくさん生えていたセリを使いました。

七とこずし

都城地区に伝わる行事食で、七草を炊きこんで作る雑炊です。一般的な七草がゆとは意味合いが異なり、子どもの成長を願い作られました。

めの餅あられ

仏壇などに捧げた餅を油で揚げたあられです。あられは奈良時代に唐などからの使者に対して宮廷で出された古くからある食べ物です。

おび天

日南市飫肥地区の郷土料理で、日向灘の近海で獲れた魚の揚げかまぼこです。江戸時代に領民たちが考え出して作られるようになりました。

かに巻き汁

宮崎県南部の北郷町に伝わる郷土料理で、秋から冬にかけてとれる山太郎ガニを味噌仕立ての汁にした料理です。

ねりくり

蒸したサツマイモと餅を混ぜ合わせた伝統菓子です。江戸時代からつくられていた料理とされ、年末年始の餅つきで作られることがありました。

つわぶきの油炒め

つわぶきは独特の苦みと香りが特徴の山菜です。温暖な海に近い山地に自生しており、昔から春の山菜として食用にされてきました。

宮崎県の料理

地鶏の炭火焼き

強火の炭火で地鶏を一気に焼き上げた宮崎県の郷土料理で、塩コショウなどでシンプルに味付けして、強火で余分な脂が落ちてコリコリとした触感です。

レタス巻き

宮崎市発祥のエビやレタスを寿司飯と海苔で巻いた独自の巻き寿司です。新鮮なエビとレタスが主役で、マヨネーズで味付けされています。

宮崎ラーメン

福岡や熊本から伝えられたラーメンが宮崎で独自の発展を遂げました。癖の少ないあっさりとした豚骨スープと柔らかめの太いストレート麺が大きな特徴です。

日向黒皮かぼちゃの天ぷら

日向黒皮かぼちゃは宮崎県が誇る伝統野菜です。上品でまろやかな甘みと粘り気のある舌触りが特徴で、煮物や天ぷらなどで食べられています。

こなます

細島地方の郷土料理で、カツオの身を半分ほど混ぜたおにぎりです。カツオ漁をしていた漁師たちが沖での作業中に作り食べていた漁師飯です。

ごんぐり

ごんぐりとはマグロの胃袋を指す言葉で、水産業が盛んな細島地方ではマグロの胃袋を掻き揚げにして食べる食文化があります。

くさぎ菜ご飯

くさぎ菜は春の山菜で、椎葉村ではくさぎ菜をご飯と混ぜて食べられています。クサギの若葉を何度も茹でて水にさらし、丁寧にアク抜きして乾燥させて保存食としたものを使います。

宮崎県の地ビール等

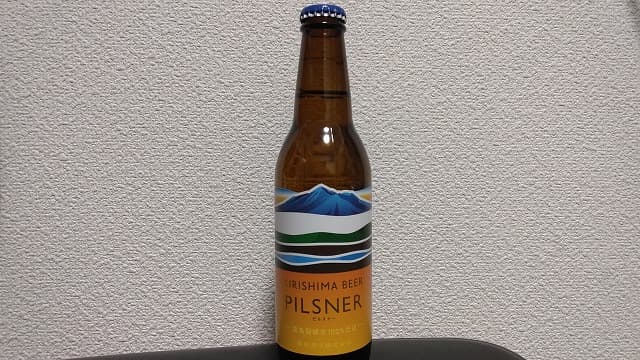

霧島ビール

霧島連山で濾過された霧島裂罅水を使用したビールで、ピルスナーはホップの苦みが効いたスッキリした喉ごしです。

霧島ビール

霧島裂罅水を使用したビールで、宮崎特産の日向夏を使用した爽やかな甘みと優しい柑橘の香りが特徴です。

KOBAYASHI ni ALE

小林市で初めて作られたクラフトビールです。小林市の湧水と須木街の特産品であるゆずの果汁と皮を使用した期間限定のビールです。

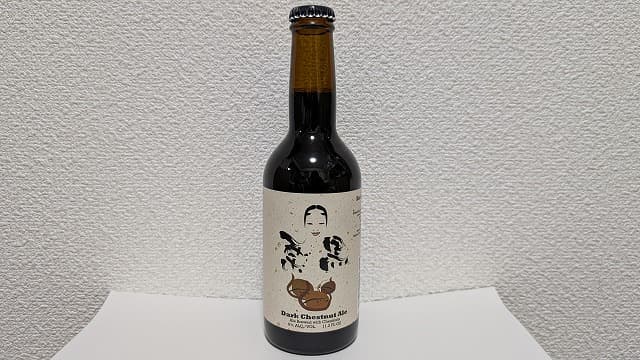

栗黒

宮崎県産の和栗を副原料に使う高アルコールのスタウト(黒ビール)です。コーヒーのような香ばしさに、栗の上品な香りと重厚なコクが加わる濃厚な味わいです。

ひでじビール

収穫したばかりの生のホップを乾燥させずに使用して醸造された季節・数量限定のビールです。生ホップ由来の非常に華やかで新鮮な香りが特徴です。

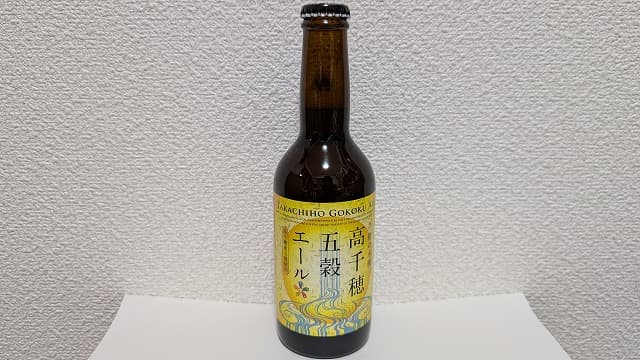

高千穂五穀エール

高千穂地域で育まれた大麦・米・あわ・きび・ひえの五穀を使用したエールビールです。神話の里・高千穂の豊かな実りを表現した穀物や水の流れを思わせるデザインが施されています。