ムルガンダ・クティ寺院(初転法輪寺)

仏教四大聖地の一つサールナートに近いムルガンダ・クティ寺院は初転法輪寺とも呼ばれます。昭和6年にインド大菩提会が建立しました。寺院の内部には仏陀の生涯を描いた壁画があり、戦前の昭和6年から5年かけて日本人画家の野生司香雪(のうすこうせつ)が描きました。

野生司香雪と壁画

野生司香雪(1885~1973)は、明治18年に香川県高松市郊外の浄土真宗寺院の長男として生まれました。子供の頃から絵が上手で、香川県立工芸高校から東京美術学校(現東京芸大)に進み、画家としての道を進みます。

大正6年に前島密の支援を得てインドへ仏教美術研究のために渡り、コルカタの博物館やサールナートなどの仏蹟を調査旅行を行ったことでインドの仏教美術に高い関心を寄せます。

スリランカ人のダルマ・パーラ(1864~1933)が仏教聖地サールナート(鹿野園)に寺院を建立すると、堂内に釈尊一代記を描こうと仏教国で当時アジアの先進国日本に依頼してきました。当初は桐谷洗鱗が選ばれましたが、渡印直前に病に倒れ急逝したことで野生司香雪が選ばれ、助手として洗鱗の弟子の河合志宏と共に渡印し壁画を完成させました。

ムルガンダ・クティ寺院

ムルガンダ・クティ寺院は、仏教発祥の地でありながら長く途絶えているインドでの仏教復興を志し世界に呼びかけ活動していたスリランカ人のダルマ・パーラが昭和6年(1931年)に建立した寺院です。

サールナートの近くにあります

サールナートの近くにあります

金色の仏陀座像が安置されています

金色の仏陀座像が安置されています

3つの塔が並ぶような形をしているムルガンダ・クティ寺院は日本人が描いた仏陀の生涯の壁画が有名です。正面の門と堂宇の間は回廊になっており鐘が吊るされています。この鐘は日本仏教連合会から寄進された梵鐘です。短い回廊の先にある堂宇には壁一面に仏陀の生涯が描かれ、その奥には金色の仏陀座像が安置されています。

寺院のご本尊です

寺院のご本尊です

堂内に入る手前の回廊にありました

堂内に入る手前の回廊にありました

大きな寺院ではありませんが、サールナートの近くにあるため多くの仏教徒が参拝に訪れていました。狭い堂内は参拝者により混雑していました。

ムルガンダ・クティ寺院の壁画

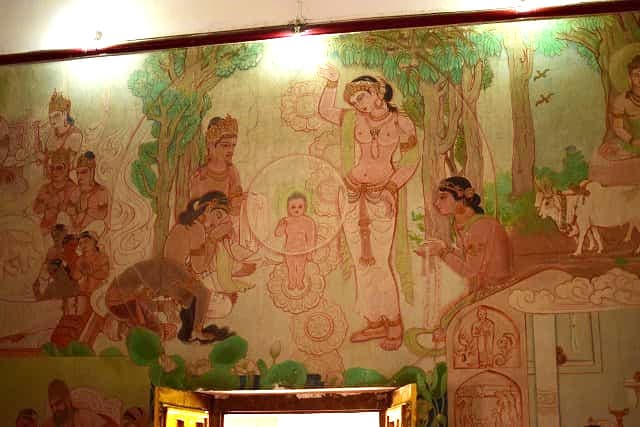

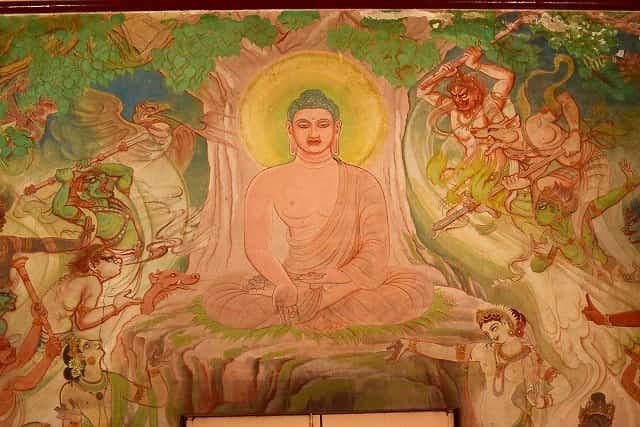

ムルガンダ・クティ寺院に描かれる壁画は、全長約44メートル、高さ4メートル余りの大壁画です。昭和6年から5年の歳月をかけて描かれた壁画は、お釈迦様の出生から出家、苦行、成道、初転法輪、そして涅槃に至るまでのお釈迦様の一生が描かれています。

お釈迦様が誕生されたところです

お釈迦様が誕生されたところです

スジャータによる供養を受けます

スジャータによる供養を受けます

釈迦(本名:シッダールタ)は紀元前5〜6世紀頃にルンビニー(現在のインドとネパールの国境付近)に生まれました。誕生した直後に立ち上がって7歩歩き、右手で天を、左手で大地を指差したまま「天上天下唯我独尊」と説いたといいます。

王子として満ち足りた生活を過ごしますが、やがて出家して苦行を行いました。村娘のスジャーターから乳粥を施され「琴の弦はきつく締めすぎると切れてしまうが、緩く締めると音が悪い。琴の弦は適度に締めるのが望ましい」というスジャータの歌で苦行が間違えていたことに気づきます。

悪魔や鬼人を排して悟りを開かれました

悪魔や鬼人を排して悟りを開かれました

入滅(お亡くなり)になり涅槃となりました

入滅(お亡くなり)になり涅槃となりました

ブッダガヤの菩提樹の下で瞑想に入ると、悪魔や鬼神の脅しや誘惑を受けるも強い決意により悪魔や鬼人を配した釈迦は悟りを開き、サールナートで初めて説法してから多くの弟子を育てていきます。最後はクシナガラで入滅して生涯を閉じられました。