三内丸山遺跡

三内丸山遺跡は、縄文時代前期~中期(紀元前約3,900~2,200年)の大規模な集落跡です。平成9年(1997年)には史跡に指定され、平成12年(2000年)には特別史跡に指定され、令和3年(2021年)に世界文化遺産に登録されました。

三内丸山遺跡

三内丸山遺跡は1万年以上も続いた縄文時代のうち前期から中期にあったムラの遺跡です。広さは42ヘクタールあります。1992年に県営野球場の建設にあたり発掘調査を行ったところ数々の遺物や直径1メートルの大きな6本柱が出土しました。これにより野球場建設は中止され1994年に保存が決定されることになります。令和3年(2021年)には「北海道・北東北の縄文遺跡群」として世界遺産に登録されています。

住居や墓などがまとまっています

住居や墓などがまとまっています

広大な敷地に復元された建物が点在します

広大な敷地に復元された建物が点在します

弥生時代から現代までの時間を足し合わせても縄文時代よりも短いです。それほど長い歴史がある縄文時代において、三内丸山遺跡は今から5,500年前の縄文時代前期に形成されました。当時の情勢を世界的に見ると、四大文明の一つメソポタミア文明が誕生しています。

旧石器時代から奈良・平安時代までの移り変わりをまとめてみました。縄文時代は1万年以上続きいますが弥生時代で400年ほどしかありません。弥生時代から令和時代まで足し合わせても2,000年程度なので、いかに縄文時代が長いかが分かります。

- ~紀元前11,000年

- 旧石器時代

- ~紀元前7,000年

- 縄文時代草創期

- ~紀元前4,000年

- 縄文時代早期

- ~紀元前3,000年

- 縄文時代前期(三内丸山遺跡・ストーンヘンジ)

- ~紀元前2,000年

- 縄文時代中期(三内丸山遺跡・クフ王のピラミッド)

- ~紀元前1,000年

- 縄文時代後期

- ~紀元前300年

- 縄文時代晩期(パルテノン神殿・万里の長城)

- ~紀元後300年

- 弥生時代

- ~紀元後710年

- 古墳時代

- ~紀元後1192年

- 奈良・平安時代

当時は現在よりも温かく気温が2~3度高かったと言われます。そのため陸奥湾は現在よりも内陸まで入り込んでいました。また、集落の周囲には森が広がり海の幸だけではなく山の幸も調達しやすい環境にありました。

武器が発明されたのは縄文時代の初めと言われていますが、当時の武器は人を殺めるためのものではなく狩猟を行うための道具として使われました。武器の刃先として使われる黒曜石は青森県ではあまり産出したいため、北海道や長野県から入手していたと考えれています。また、三内丸山遺跡からは新潟県糸魚川のヒスイや岩手県の琥珀なども発掘されており、三内丸山遺跡のムラは各地のムラと交易を行っていたことを物語ります。

黒曜石は動物を捕獲する槍の刃先で使われました

黒曜石は動物を捕獲する槍の刃先で使われました

交易を行い岩手や新潟から入手していたと考えらえています

交易を行い岩手や新潟から入手していたと考えらえています

大型掘立柱建物は高さ14メートル、柱の太さは1メートルありマンションの5階に相当します。この使われ方は未だに不明ですが、柱3本が向き合う方位が夏至の日出と冬至の日入に一致していることから、祭祀用や海の干満を観察して漁労に従事するために必要な建物ではないかと言われています。柱は腐りにくくするため、底辺が焦がされています。

用途は未だ解明されていません

用途は未だ解明されていません

木の下部は腐りにくいように焼かれています

木の下部は腐りにくいように焼かれています

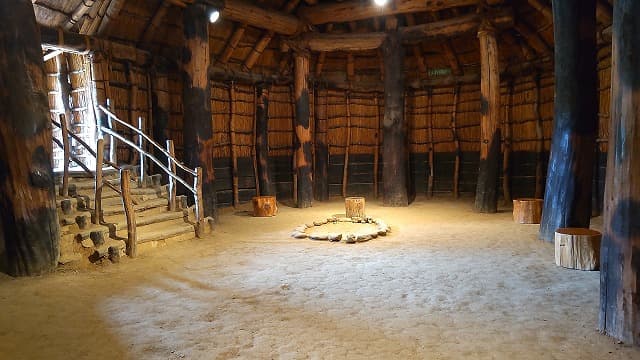

大型竪穴建物は長さ32メートルを誇ります。一般的な竪穴住居の20倍もあり、2階建て又は3階建てとも考えられています。この建物がどのように使われたか不明ですが、およそ200人が入れるスペースがあるため、冬季の作業小屋と集会場の説があります。

木造の大型の建造物があります

木造の大型の建造物があります

内部は200人ほどが入ることができます

内部は200人ほどが入ることができます

大型掘立柱建物も大型竪穴建物とも柱の穴の間隔は約4.2メートルに統一されています。これらは35センチの倍数で、35センチは縄文尺とも呼ばれています。5千年以上前にも長さの単位があったことが伺え、また、指揮する人や専門的な知識がある人がいたことも分かります。

広大な敷地に木造の建造物があります

広大な敷地に木造の建造物があります

道の傍らに円形の土壙墓がたくさんあります

道の傍らに円形の土壙墓がたくさんあります

三内丸山遺跡の中央には大型掘立柱建物も大型竪穴建物がありますが、その周囲には3本の道路が作られています。道路の両側には埋葬された墓が並べられ、墓は土でできた土坑墓のほか石で囲まれた環状配石墓があります。

縄文時代の食と衰退

縄文時代の家である竪穴建物は、地面を掘り込んで作られ中央には炉が設けられています。550もの竪穴建物の跡が確認されており、大きいものでは幅15メートルあります。一般的には茅葺屋根を想像しますが実際はどのような形なのか定かではないそうで、三内丸山遺跡には3種類の竪穴建物が復元されています。

茶屋の古い町並みが続いています。

茶屋の古い町並みが続いています。

家族で生活するには狭い空間です

家族で生活するには狭い空間です

深い森に囲まれた三内丸山遺跡の人たちは季節の植物や魚や野獣などを食べていました。タコやイカの口器、カニの爪、フグの骨、ウニの棘も出土しています。驚きなのは当時からお酒も作っていました。そのままでは毒性があるニワトコを使い、クワやキイチゴの果実を発酵させて果実酒を作っていました。

掘立柱建物が復元され発掘調査の結果から高床式であったことが知られています。弥生時代の高床式倉庫は有名ですが縄文時代にも高床式の建物がありました。火を使った形跡が無いことから、弥生時代の高床式倉庫と同じように食料の備蓄用に使われていたと考えられています。

食料の貯蔵庫と考えられています

食料の貯蔵庫と考えられています

ゴミ捨場で土器のかけらなどが発掘されています

ゴミ捨場で土器のかけらなどが発掘されています

三内丸山遺跡からは550棟の住居が確認されていますが、これらに全て人が住んでいた訳でなく三内丸山遺跡には500人ほどが住んでいたと考えられています。縄文人たちは安定して食料を確保するため自生していたブナやコナラの森を切り開き栗林を整備しています。やがて気候変動による急激な寒冷化により気温が3~4度下がり栗が育ちにくくなり、また海が遠のいたことから食料の調達が難しくなり人々は各地に散っていったと言われています。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒038-0031 青森県青森市三内丸山305

- アクセス

- JR新青森駅から徒歩30分

- 営業時間

- 9:00~17:00

- 料金

- 410円

- 地図