鶴の舞橋

青森県鶴田町にある鶴の舞橋は、平成6年(1994年)に廻堰大溜池(通称、津軽富士見湖)に日本一長い三連太鼓橋として架けられました。全長300メートルある鶴の舞橋は、鶴が舞う姿をイメージして造られ「長い木の橋」=「長生きの橋」と読めることから開運長寿のパワースポットとされ、橋を渡ると長生きができると言われています。

鶴の舞橋

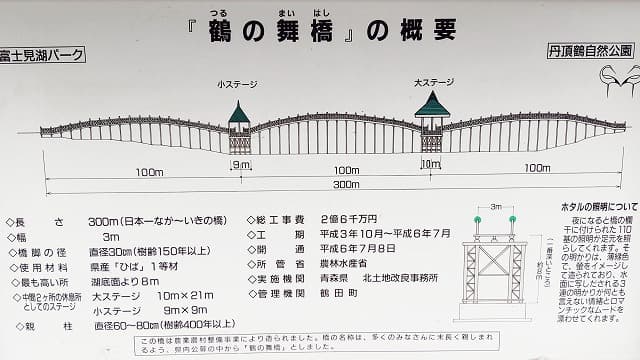

鶴の舞橋は全長300メートルある日本一長い太鼓橋で、平成6年に廻堰大溜池(津軽富士見湖)を横切るように架けられました。周辺の自然環境や景観との調和を図るため、橋脚には樹齢150年以上の青森県産ヒバ700本が使用され、日本古来の建築技術を駆使して造られています。

四季折々の景色が楽しめます

四季折々の景色が楽しめます

日本一長い木製3連式の太鼓橋です

日本一長い木製3連式の太鼓橋です

鶴の舞橋はアーチ状で鶴が大空に舞う姿に見えること、市町村名が鶴田町であり鶴をモチーフにした街づくりをしていることから鶴の舞橋と命名されました。山口県の錦帯橋を参考にしていますが、錦帯橋に比べるとアーチが緩やかなため歩きやすいです。

山口県岩国市の錦帯橋を参考にしています

山口県岩国市の錦帯橋を参考にしています

貯水池である津軽富士見湖に架けられています

貯水池である津軽富士見湖に架けられています

鶴の舞橋は富士見湖パークと丹頂鶴自然公園を繋ぐ役割があります。橋を渡って散歩することができます。鶴の舞橋までのアクセスは良くないため車での移動が便利です。駐車場は30分無料ではありますが、鶴の舞橋の往復でおよそ30分になります。

廻堰大溜池の沿革

廻堰大溜池は、岩木山を水源とする白狐沢からの自然流水による溜池を万治3年(1660年)に4代藩主・津軽信政が樋口権右衛門を廻堰大堤奉行に任命し、柏村地方の用水補給のための堤防を築き用水池にしたものと記録に残ります。湖面に津軽富士(岩木山)を映すことから津軽富士見湖と呼ばれます。この溜池は、豪雨や融雪による自然災害により何度も堤防が決壊し、何度も大修理が加えられてきました。

西津軽一円の農業用水として使用されます

西津軽一円の農業用水として使用されます

堤防の縁に付けられた散歩道です

堤防の縁に付けられた散歩道です

現在の堤防は昭和16年から着手し昭和35年に完成したものです。貯水量は1,100万トンあり満水面積261ヘクタールは県内でも最も大きな人造湖で、西津軽一円で重要な農業用施設になっています。溜池の周囲11キロメートルのうち堤長4,178メートル、堤高7メートルは日本でも有数の大きさであり堤長に関しては日本一です。

津軽富士見湖の伝説

今から約600年前にこの辺りを治めていた清水城主・間山之守三郎兵衛忠勝が狩りの帰り道、草深い里にある太右衛門の家に立ち寄った際、同家の息女である白上姫と出会い恋に落ちました。二人は愛し合い一年が過ぎた翌年の秋、忠勝と土地の娘・琴姫との婚約が進み、忠勝は白上姫を忘れるようになっていきます。

そうとは知らない白上姫は、忠勝の正月用に晴れ着を縫い上げ城下へとやって来ると、その日は忠勝と琴姫の婚礼の日でした。婚礼を知った白上姫は人目を避けて家に帰る途中、富士見湖に身を投げてしまいました。

翌年の春、小雨が降る日、富士見湖から清水城に向かう白龍を見た者があり、白上姫ではないかと言われました。龍と化した姫は忠勝を苦しめ続け、忠勝は狂乱して自分の妻を切り捨て、自らも富士見湖に身を投じたと言われます。

地元の人々は、忠勝を含め不幸で亡くなった方を弔うため、富士見湖のほとりに十和田神社を建てて供養したそうです。それ以来、富士見湖にはたくさんのフナやコイが住むようになり、鶴が飛来するようになりました。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒038-3542 青森県北津軽郡鶴田町廻堰大沢

- アクセス

- JR陸奥鶴田駅から車で10分

- 営業時間

- 4月~10月:8:00~18:30

11月~3月:9:00~16:00 - 料金

- 無料

- 地図