鹽竈神社

鹽竈神社は、海や塩の神である塩土老翁神が主祭神として祀られ、地震を抑える要石がある鹿島神宮、香取神宮の御祭神でもある武甕槌神、経津主神を配祀しています。鹽竈神社は全国にある鹽竈神社の総本社で陸奥国一宮として「しおがまさま」の名で祟敬をあつめ安産守護、海上安全、大漁満足の神として信仰を集めています。近年では人気アニメ「鬼滅の刃」の聖地の一つにもなります。

鹽竈神社

日本有数の港町である塩釜のほぼ中央にある鹽竈神社は、東北鎮護、陸奥国一之宮として古くから東北地方を鎮護する陸奥の守護神を祀り多くの崇敬を集めました。塩釜周辺を支配していた伊達氏から篤い崇敬を受け歴代藩主が大神主を務めました。

桃山様式の二層朱塗りの随神門です

桃山様式の二層朱塗りの随神門です

唐門も重要文化財に指定されています

唐門も重要文化財に指定されています

鹽竈神社は創建時期が不明ですが奈良時代より前に創建されていたと言われ、平安時代に編纂された弘仁式に記され延喜式にも記されています。神亀元年(724年)に陸奥国府として多賀城が置かれると、その鬼門の位置に鹽竈神社が国府の守護と蝦夷平定の支えとなりました。仙台藩四代藩主・伊達綱村が日光東照宮の改修後の元禄8年(1695年)から9年の歳月をかけて宝永元年(1704年)に建立された社殿は、全国的に珍しい三本殿二拝殿の建物で国の重要文化財に指定されています。

左宮に武甕槌神、右宮に経津主神が祀られます

左宮に武甕槌神、右宮に経津主神が祀られます

別宮には主祭神の塩土老翁神が祀られています

別宮には主祭神の塩土老翁神が祀られています

御祭神は海での航海や潮の満ち引きなど海の政務に携わる神様塩土老翁神で、武運、国土平定の神である武甕槌神、経津主神が祀られます。本宮の左宮に武甕槌神、右宮に経津主神が祀られますが、これらの二柱の神は東北を平定するために朝廷から派遣された武運や勝利の象徴とされる神です。なお、塩土老翁神は別宮に祀られています。

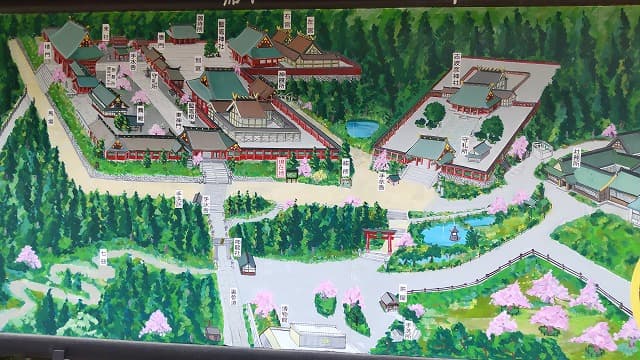

鹽竈神社の境内

本塩釜駅から鹽竈神社には徒歩約15分ほどで到着します。鹽竈神社までは長い坂道があり通称男坂と呼ばれ、俳人・松尾芭蕉はこの急な石階段を「石の階九仞に重なり」と奥の細道で表現しています。坂道の前には寛文3年(1663年)に仙台藩4代藩主・伊達綱村が寄進した重要文化財にも指定される石鳥居があります。

仙台藩4代藩主・伊達綱村が寄進した石鳥居です

仙台藩4代藩主・伊達綱村が寄進した石鳥居です

国の天然記念物に指定されているサクラです

国の天然記念物に指定されているサクラです

鹽竈神社の境内に入ると国の天然記念物に指定されている鹽竈サクラがあります。また開運・商売繁盛の撫で牛が安置されており、多くの人が撫でているため撫でられたところが黒光しています。

可愛らしい牛です

可愛らしい牛です

樹齢800年と言われる杉の木です

樹齢800年と言われる杉の木です

鹽竈神社の御神木は樹齢800年と言われる樹高31メートル、直径2.1メートルの杉です。また、文化6年(1809年)仙台藩9代藩主・伊達周宗が蝦夷地警護の凱旋ののち奉斎として寄進した銅鉄合製燈籠があります。

伊達周宗が蝦夷地警護から凱旋して奉納されました

伊達周宗が蝦夷地警護から凱旋して奉納されました

源義経を守り兄泰衡に討たれた藤原忠衡が寄進した燈籠です

源義経を守り兄泰衡に討たれた藤原忠衡が寄進した燈籠です

文治の燈籠は、文治3年(1187年)に藤原忠衡により寄進された燈籠です。藤原忠衡は父の遺言を守り最後まで源義経を守護したため兄の泰衡に討たれ非業の最後を遂げました。元禄2年(1689年)に松尾芭蕉が訪問した際に奥の細道で忠衡を偲び褒め讃えています。

志波彦神社

志波彦神社は、延喜式神明帳に記載される2861社の中で225社しかない最高位の明神大社を朝廷より賜った神社です。御祭神である志波彦大神は農耕守護、殖産、国土開発の神様ではありますが、その正体や神話は不明な点が多く謎に包まれています。

志波彦神社は鹽竈神社の末社の一つとなりました

志波彦神社は鹽竈神社の末社の一つとなりました

昭和13年(1938年)に造営された塩釜市の文化財です

昭和13年(1938年)に造営された塩釜市の文化財です

志波彦神社は仙台市岩切に鎮座していましたが、明治7年(1874年)に鹽竈神社に遷祀されました。現在の志波彦神社の社殿は昭和13年(1938年)に造営されており、全額国費で賄われて造営された最後の神社とも言われています。

全額国費で賄われて造営された最後の神社です

全額国費で賄われて造営された最後の神社です

鹽竈神社の神官であった藤塚知明の旧宅がありました

鹽竈神社の神官であった藤塚知明の旧宅がありました

志波彦神社の鳥居前には藤塚知明の旧宅跡があります。藤塚知明は鹽竈神社の神官であり学者・文化人でもありました。寛政の三奇人の一人で三国通覧図説や海国兵談を著した林子平との親交は厚かったようです。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒985-8510 宮城県塩竈市一森山1−1

- アクセス

- JR本塩釜駅から徒歩15分

- 営業時間

- 5:00~18:00

- 料金

- 無料

- 地図