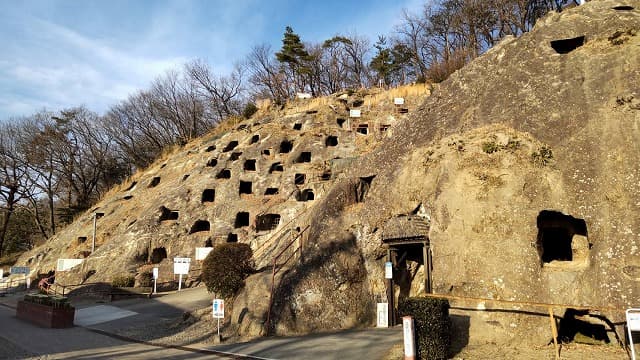

吉見百穴

吉見百穴は古墳時代の末期(6世紀末~7世紀末)に造られた219基ある横穴墓で、大正12年に国の史跡に指定されています。戦時中は地下軍需工場が造られ、横穴には国の天然記念物のヒカリゴケも自生しています。

吉見百穴

吉見百穴は古墳時代の末期(6世紀末〜7世紀後半)に丘陵や台地の斜面を掘削して作られた当時の人の墓で現在219基の墓の跡が確認されています。死者が埋葬された主体部の構造は古墳時代後期の横穴式石室とほぼ同じであることが知られています。百穴が分布する一帯は凝灰質砂岩と呼ばれる比較的掘削に適した岩盤が広がっており、当時の人々は掘削するのに適した場所を探して横穴墓を造ったと考えられています。

吉見百穴には219の横穴墓があります

吉見百穴には219の横穴墓があります

横穴墓に当時の人々が葬られていました

横穴墓に当時の人々が葬られていました

横穴墓の形態は数種類に分類することができますが、ほとんどの横穴の壁際には10〜20センチメートル程の段が作られています。この構造がある部分は死者を安置したところで1つの横穴に2つの段があるところは複数の人が葬られていたことを示しています。

横穴墓の入口には石の蓋が立てかけられていました。石の蓋は山間部に分布する緑色の緑泥石片岩で造られています。石蓋を立てかけることで横穴の石室には再び入ることができ、古墳時代後期に造営された古墳の石室構造と同じように横穴墓も追葬を前提にして造られています。

なお、吉見百穴には正岡子規も訪れており、平成16年(2004年)に建立された句碑には「神の代は かくやありけん 冬籠」と刻まれています。

吉見百穴と軍需工場

太平洋戦争の末期にあたる昭和19年から20年には吉見百穴とその周辺の丘陵地帯に大規模な地下軍需工場が造られました。直径3メートル程の開口部を持つ洞窟で、洞窟が縦と横に交差して碁盤の目のように造られています。

太平洋末期の日本は、米軍の大規模な空襲により日本の航空機製造工場の生産能力は壊滅的な打撃を受けていました。そのような背景から、現在のさいたま市にあった中島飛行機工場の早期移転が必要性が高まり、生活物資の調達が便利で掘削に適した場所である吉見百穴地域に軍需工場が造られることになりました。

太平洋戦争末期に作られました

太平洋戦争末期に作られました

内部は崩落の可能性があるため見学不可です

内部は崩落の可能性があるため見学不可です

軍需工場は松山城から岩粉坂までの約1,300メートル部分に作られることになり、大きく「松山城跡下」「百穴下」「百穴の北側」「岩粉山近辺」の4つの独立した工区に分かれて工場建設が進められました。しかし、地下施設工事に適した凝灰質砂岩は百穴と岩粉山付近しか分布しておらず、百穴と岩粉坂の中間は山が低いため掘削に適さず、松山城下は硬い岩盤で落盤を起こりやすいため工事は難航しました。

地下軍需工場の建設は、工事を進めながら設計し直していたため遅々として進まず、実際にエンジンの部品が製造され始めたときには終戦を迎え、本格的な生産活動に移ることはありませんでした。

吉見百穴とヒカリゴケ

吉見百穴には国の天然記念物に指定されるヒカリゴケが自生します。ヒカリゴケは一定の気温と湿度を保つ環境に恵まれることが必要なため、この条件に合うのが吉見百穴の横穴墓内となります。

覗き孔からヒカリゴケを観察します

覗き孔からヒカリゴケを観察します

ヒカリゴケが関東に自生するのは珍しいです

ヒカリゴケが関東に自生するのは珍しいです

ヒカリゴケはコケ類の一種で黄緑色の光を放っているように見えるところから名付けられています。一般的に中部以北の山地に見られますが、関東平野に生育していることは極めて貴重であり、国の天然記念物に指定されています。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒355-0155 埼玉県比企郡吉見町北吉見327

- アクセス

- 東武東上線「東松山駅」からバス5分「百穴入口」下車後徒歩5分

JR高崎線「鴻巣駅」からバス25分「百穴入口」下車後徒歩5分 - 営業時間

- 8:30~17:00

- 料金

- 300円

- 地図