旧見付学校

明治8年(1875年)に建てられた現存する日本最古の木造擬洋風小学校校舎で、北側にある幕末の私設文庫・磐田文庫とともに国の史跡に指定されています。館内は明治期の授業風景や教員室等を再現し、教育資料や郷土の歴史・民俗に関する資料を展示しています。

木製の門が設置されています

木製の門が設置されています

近代化を図った洋風学校です

近代化を図った洋風学校です

明治5年(1872年)の学制発布を受けて見付学校は明治6年に開校しますが、当時は寺院の建物を借りていました。これでは寺子屋の域を出ることができず明治政府が目指す学校教育とはほど遠いことから、洋風の学校の設立の声が上がりました。

当時の見付周辺には洋風建築はなく、地元大工だけでは建てることができなかったため、明治8年(1975年)に名古屋の宮大工・伊藤平右衛門により木造洋風の学校が建築されました。

見付学校は、遠州横須賀城の石垣を払い下げてもらい土台として積み上げ、その上に2階2層の校舎を建てました。その後、生徒数の増加に伴い増築が施され、遠くからでも見える見付のシンボルとなりました。

当時も黒板などがありました

当時も黒板などがありました

下駄を履いた絣着物の学生です

下駄を履いた絣着物の学生です

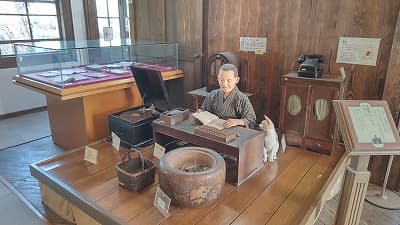

館内1階には明治期の授業風景が再現されています。様々な時代の国語の教科書と石板、石筆が置かれ、当時の授業風景が分かります。また2階には昔の教具類、学用品、おもちゃなどが展示され、3階には様々な昔の農作業の道具が展示されています。

昭和20年~21年に使われた教科書は黒塗教科書と呼ばれ、終戦後に授業が再開されましたが、新しい教育内容に沿った教科書の作成が間に合わず、従来の教科書の不適切な部分を墨で塗りつぶした教科書が授業で使われました。当時の教育現場の苦労が偲ばれます。

教員は貫禄があります

教員は貫禄があります

戦後に不適切な記述を黒塗りした教科書

戦後に不適切な記述を黒塗りした教科書

校舎は3階まで教室として使われ、4階は応接室や校長室だったと言われていますが詳しい記録は残っていません。時代によっていろいろと使われていた様です。最上階の5階は太鼓楼でこの学校ができた明治8年から大正中期まで登校の合図や正午の時報として毎日打ち鳴らされていました。

宿題が終わると店を手伝いました

宿題が終わると店を手伝いました

最上階にあり太鼓を鳴らしていました

最上階にあり太鼓を鳴らしていました

見付学校は大正11年に小学校校舎としての役目を終え、以降、県立見付中学、大日本錬武館柔道場、高等裁縫女学校、准教員養成所、磐田病院、磐田市立郷土館となり、平成4年から旧見付学校として現在に至ります。

磐田文庫

学校の北側には幕末の私設文庫・磐田文庫が残されています。こちらも旧見付学校とともに国の史跡に指定されています。

国史跡に指定されています

国史跡に指定されています

私塾を開いた大久保忠尚に関する資料が展示されています

私塾を開いた大久保忠尚に関する資料が展示されています

国学者の大久保忠尚は、江戸時代の終わり元治元年(1864年)に私塾を開くとともに磐田文庫を作りました。のちにこの文庫を利用した人たちが中心となり立派な学校を造ろうと話し合った結果、見付学校が建てられることになります。

まち旅(旅行、観光)の記録

まち旅(旅行、観光)するために参考となる情報です。

- 住所

- 〒438-0086 静岡県磐田市見付2452

- アクセス

- JR磐田駅からバスで「旧見付学校」下車

- 営業時間

- 9:00~16:30

- 料金

- 無料