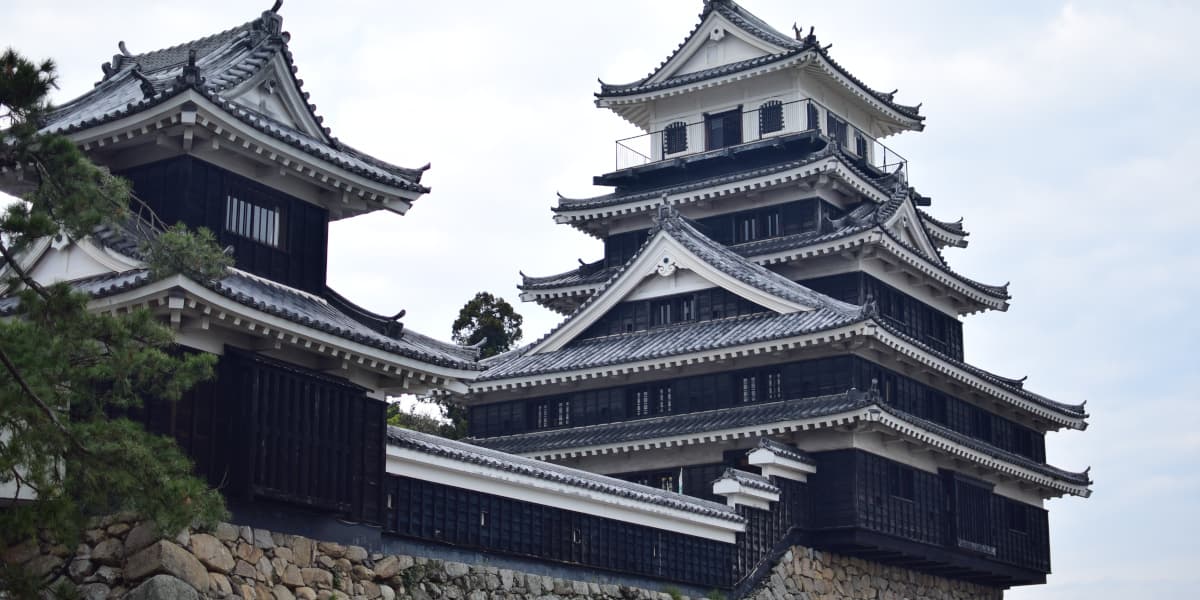

中津城

中津城は黒田官兵衛(孝高)によって築かれた城で細川忠興が完成したといわれます。今治城や高松城と並ぶ日本三大水城のひとつに数えられ、本丸上段にある石垣には黒田氏時代のものを細川氏が拡張した継ぎ目が見られます。黒田氏時代に築かれた石垣は、現存する石垣としては九州最古のものです。

中津城の歴史

中津城は天正16年(1588年)に黒田孝高が築城を開始し、慶長5年(1600年)に黒田氏の代わりに入城した細川忠興が黒田官兵衛が計画した町割りを引き継ぎ元和7年(1621年)に城は完成し、中津城下を整えほぼ現在の中津城の形が整いました。

寛永9年(1632年)に細川家に代わり譜代大名の小笠原長次が入封し、城下町の整備を行いました。中津に祇園祭を広めたのも小笠原氏になります。

享保2年(1717年)からは第八代将軍・徳川吉宗から西国の抑えを期待された譜代大名の奥平昌成が中津城に入城し、以後明治4年(1871年)の廃城まで、中津藩主の居城として存続しました。

中津城

中津城の正面にあたります

中津城の正面にあたります

中津大神宮

明治14年に中津城祉に創建しました

明治14年に中津城祉に創建しました

昭和39年(1964年)には旧藩主奥平家が中心となり、市民らの寄付を合わせて模擬天守(奥平家歴史資料館)が建てられ、奥平忠昌が徳川家康から拝領した「白鳥鞘の鑓」や「長篠の戦い」で使用された法螺貝などが展示されています。

顔抜きパネル

…楽しいか?

…楽しいか?

中津城

日本三大海城と言われます

日本三大海城と言われます

中津城は山国川の支流、中津川沿いに位置し、海に近いことから満潮時は堀に海水が入ります。このため今治城(愛媛県今治市)、高松城(香川県高松市)とともに日本三大水城に数えられます。

旅の記録

- 住所

- 大分県中津市二ノ丁

- アクセス

- JR日豊本線、中津駅下車、徒歩15分

- 営業時間

- 9:00~17:00

- 料金

- 大人400円