ベナレス

ベナレス(バラナシ)はインド北部のウッタル・プラデーシュ州にある都市で、交通の要衝として繁栄しました。ヒンドゥー教のインド最大の聖地となり、ガンジス川の聖なる水での沐浴や葬儀が行われるなど多くの巡礼者が訪れる町です。

概要

- 面積

- 82km2

- 標高

- 81m

- 人口

- 121.3万 (2011年)

- 地図

歴史

紀元前5世紀頃のガンジス川流域には16大国が覇権を争い、マガダ国とコーサラ国の大国がベナレスを巡り争いました。仏教を創始した釈尊が初めて仏法を説いたサールナートは仏教の聖地となりますが、やがてベナレスはヒンドゥー教の聖地と位置づけられました。イスラム勢力が侵入してモスクなどが建てられましたが、1980年代のヒンドゥー至上主義運動でモスクが破壊される宗教的な抗争が起きました。

アーリア人とカースト制

紀元前1500年頃にインドにアーリア人が侵入して、紀元前1000年頃にはガンジス川流域に住むようになりました。アーリア人はバラモン教を基盤とし、バラモンを頂点とする身分制度ヴァルナを生み出し、現在も根強いカースト制度に基づいた統治を行いました。

コーサラ国とマガダ国

紀元前600年頃にガンジス川流域の16大国が覇権を争うようになると、バラモンを頂点とするバラモン教に不満を持つようになりました。コーサラ国はベナレスの経済力を背景に強力な軍隊をつくり、シャカ族など周辺の共和制都市国家を支配下に置いてマガダ国と領土争いを繰り広げました。マガダ国ビンビサーラ王の跡を継いだアジャータシャトル王は、コーサラ国を制圧してベナレスなどを併合しました。紀元前4世紀中頃のマガダ国ナンダ朝は強大な軍隊を持ち、貨幣経済が浸透してビルマやセイロンと交易を行いました。

サールナートと初転法輪

悟りを開いて梵天から3度にわたり仏法を説くことを乞われた釈尊は、苦行を共にした5人に最初の説法を行うためサールナートへ向かいました。ブッダガヤから250キロほど離れたサールナートで迎えられた釈尊は、5人の修行者に初めての説法を行い初転法輪の地となりました。

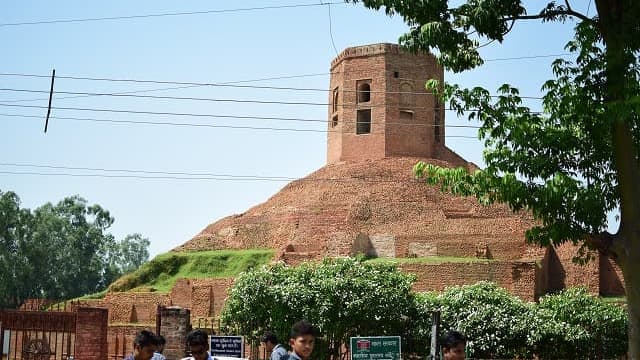

チャウカンディー・ストゥーパ

サールナートを訪れた釈尊が、苦行を共にした5人の修行者に迎えられた場所です。釈尊は5人に対して初めて説法を行い中道と四諦八正道を説きました。

釈尊説法の地

サールナート遺跡にある釈尊が説法した台座です。レンガが積まれた基部が残され、その周囲を柵と屋根で覆い人や風雨の侵入から守られています。

マウリヤ朝アショカ王

紀元前317年頃にチャンドラグプタがマウリヤ朝を建国し、磨崖碑や仏塔の建立や仏典の結集など仏教を保護したアショカ王の時代に最盛期を迎えました。アショカ王は東インドのカリンガ国との戦いで数十万の犠牲者を出したことに後悔し、仏教に深く帰依して王子をスリランカに派遣するなど仏教の普及に務めました。

サールナート仏教遺跡

仏教の四大聖地とされるサールナートは、静かな森に鹿が棲みついたため鹿野苑とも呼ばれます。釈尊が初めて説法して法輪を転じたことから初転法輪の地と呼ばれます。紀元前3世紀のアショカ王時代に僧院や仏塔がつくられました。

サールナート寺院

紀元前3世紀のアショカ王時代に造営が始まり12世紀頃まで栄えた寺院跡です。僧院のほか奉献された仏塔のほか裏手にはアショカ王柱が残されています。

ダメーク・ストゥーパ

アショカ王が建てた高さ44メートルの仏塔で、周囲には細かい彫刻が施されています。等間隔にある窪みにはかつて仏像が安置されていました。

ダルマラージカ・ストゥーパ

アショカ王が建立した高さ40メートルの釈尊の遺骨(仏舎利)が納められた塔でしたが、1794年に破壊されて仏舎利もガンジス川に流されました。

アショカ王柱

アショカ王が建立した石柱碑でイスラム教徒により5つに折られました。4頭の獅子が四方を見つめる柱頭は破壊されずに残され、現地の博物館で展示されています。

グプタ朝の繁栄

紀元前2世紀にマウリヤ朝が滅亡して小国が乱立する時代を経て、320年頃に小国を制圧したチャンドラグプタ1世がグプタ朝を成立させました。グプタ朝ではゼロの概念の誕生など学問が発展し、4世紀頃にバラモン教と民間信仰が融合してヒンドゥー教が生まれました。590年にグプタ朝が滅亡してハルシャ・ヴァルダナ朝が建国しますが、バクティ運動でヒンドゥー教が浸透したこともあり1代で滅び、ヒンドゥー教を基盤とする小国が支配することになります。

ヒンドゥー教の聖地

ガンジス川中域にあるベナレスはヒンドゥー教の聖地であり、ガンジス川は女神ガンガーそのものとされています。ガンジス川ガートの下流には死者を火葬して、その灰を川に流して供養します。ヒンドゥー教ではガンジス川に死者の灰を流すことで輪廻転生が終わり涅槃へと至るとされています。

ガンジス川

全長2500キロある大河で、ヒマラヤ山脈の氷河を水源として年間を通じて安定した水量があります。火葬された灰を流すことで輪廻転生が終わり涅槃へ至るとされます。

ガンジス川のガート

古くから神聖とされるガンジス川は、ヒンドゥー教では女神ガンガーそのものとされます。全ての穢れを洗い流してくれる聖水を求めて常に多くの人たちが集まります。

ガンジス川の沐浴

ガンジス川の水は世界一汚染されていると言われますが、ヒンドゥー教徒は腐ることのない聖水として崇め、沐浴を行い、汲んだ水を自宅に持ち帰ります。

ダシャーシュワメード・ガート

ガートでは朝と夕にはプージャと呼ばれるヒンドゥー教の儀式が行われ、人びとが踊りや音楽で祈りを捧げ、バラモンの神父が占いなどをしています。

イスラム勢力の侵攻

750年頃にガンジス川一帯を支配するパーラ朝が成立しました。995年にマヒ―パーラ1世が即位してベナレスまで勢力を拡大しますが、1025年にチョーラ朝がパーラ朝を破りました。パーラ朝は衰退して、1193年にゴール朝ムハンマドの侵略により滅亡しました。やがてムガル帝国の時代にモスクが建てられますが、1980年代のヒンドゥー至上主義運動が強まりモスクなどが破壊されました。

ムルガンダ・クティ寺院の壁画

スリランカ人のダルマ・パーラは、仏教発祥の地でありながら長く途絶えているインドでの仏教復興を目指し、昭和6年(1931年)にムルガンダ・クティ寺院を建立しました。ダルマ・パーラは仏教国でアジアの先進国日本に釈尊一代記の壁画を依頼しました。

ムルガンダ・クティ寺院

スリランカ人のダルマ・パーラが建立した寺院で初転法輪寺とも呼ばれます。日本人の野生司香雪が描いた仏陀の生涯の壁画が有名です。

ムルガンダ・クティ寺院壁画

全長約44メートル、高さ4メートル余りの大壁画で、昭和6年(1931年)から5年かけて釈尊の出生から悟りを開き涅槃に至るまでの一生が描かれました。