クシナガラ

クシナガラ(クシナーラー)は、インド北部のネパールに近いウッタル・プラデーシュ州にあります。古代インドのマッラ国の中心地のひとつで、当時はカシア付近がマッラ国の西の中心地として栄えていたと考えられています。釈尊が最期を迎えた地で、仏教の四大聖地のひとつに位置づけられています。

概要

- 面積

- 不明

- 標高

- 不明

- 人口

- 2.221万 (2011年)

- 地図

歴史

紀元前5世紀頃のガンジス川流域では、16大国が覇権を争いました。クシナガラはマッラ国の西の中心地でしたが、マガダ国がマッラ国を併合して支配下に置きました。マガダ国の保護を受けていた釈尊は、最後の仏教の布教の旅でクシナガラを訪れて最期を迎えました。

アーリア人とカースト制

紀元前1500年頃にインドにアーリア人が侵入して、紀元前1000年頃にはガンジス川流域に住むようになりました。アーリア人はバラモン教を基盤とし、バラモンを頂点とする身分制度ヴァルナを生み出し、現在も根強いカースト制度に基づいた統治を行いました。

釈尊の最後の説法

紀元前600年頃にガンジス川流域の16大国が覇権を争うようになると、バラモンを頂点とするバラモン教に不満を持つようになりました。クシナガラは16大国のひとつマッラ国の西の中心地として繁栄していましたが、マッラ国がマガダ国に併合されたことでマガダ国の支配下となりました。マガダ国の保護を受けたていた釈尊は、最後の布教の旅でクシナガラを訪れて最期を迎えました。

ヒラニヤバティー川

釈尊が最後に訪れたクシナガラで沐浴に使用した川で、この川の底から5世紀のグプタ朝時代につくられた涅槃像が発見されてパリニッバーナ寺院に祀られています。

マータ・クアール寺院

マガダ国がマッラ国を支配したことで、釈尊はマッラ国の領内を最後の旅に選びました。釈尊はクシナガラで人びとに仏法を説きますが、体調を崩して最期を迎えることになります。

釈尊の入滅

体調を崩した釈尊に対して多くの人たちが供養を捧げようとしましたが、智慧第一と称された舎利弗はこれを拒み続けました。鍛冶屋の息子ジュンダは、15人の同志を説得して一緒に釈尊のもとに訪れ、舎利弗に供養することを申し出て討論となりました。この討論を聞いていた釈尊は、熱心に研鑽に励むジュンダに最後の供養を許し、釈尊はジュンダの供養を受けて沙羅双樹のもとで最後を迎えました。

パリニッバーナ寺院(涅槃堂)

1927年にビルマ僧が建立したとされる寺院です。寺院の周囲には僧院跡の遺構が残されていますが、アショカ王柱は発見されていないそうです。

パリニッバーナ寺院(涅槃堂)

ヒラニヤバティー川でアレキサンダー・カニンガムが発見した全長6メートルの涅槃仏が安置されています。涅槃仏は右手で頭を支えて頭北面西で横になり故郷ルンビニを眺めます。

釈尊の荼毘

釈尊は入滅された7日後に在家信者により火葬されることになりました。釈尊の体は真綿と絹で何重にも包まれ、白檀の高木で組んだ櫓に安置されました。在家信者である王や貴族は火葬のために火をつけようとしますが、火は全く燃える気配がありませんでした。遅れて到着した頭陀第一と称される摩訶迦葉は、迷いの世界の火は届かないと大衆に告げ礼拝すると炎は自ずと燃え上がりました。釈尊の遺骨はバラモンのドローナが八等分し、釈尊ゆかりの国に分けて争いを収めました。

アヌルッダのストゥーパ

アヌルッダ(阿那律)は釈尊の従兄弟で、失明していましたが心の眼を開いて天眼第一と称されました。釈尊入滅時に阿難陀に指示してマッラ族に葬儀を用意させました。

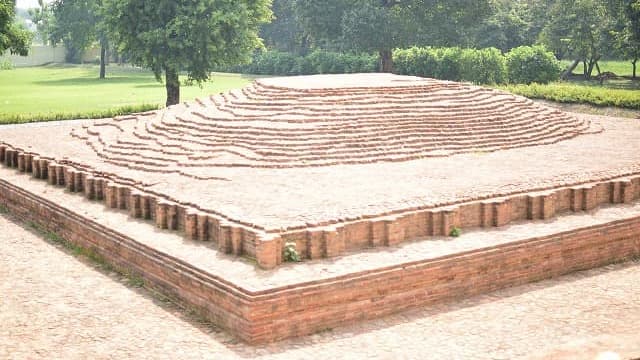

ラーマバール・ストゥーパ

釈尊が荼毘に付された場所に築かれた高さ15メートル、直径34メートルあるレンガ造りの仏塔です。釈尊の遺骨は八等分されて釈尊ゆかりの地に分けられました。

第一結集

釈尊の入滅に伴い、多聞第一と称されるアーナンダ(阿難陀)はクシナガラから南に250キロほど離れたラージギルの竹林精舎に移動し、釈尊の説法を後世まで残すため第一結集を行いました。第一結集に参加した500人の阿羅漢は、世界中に散らばり釈尊の説いた教えを広めたと言われます。のちの第二結集はクシナガラで行われ、第三結集はアショカ王の時代にブッダガヤで行われました。

マウリヤ朝アショカ王

紀元前317年頃にチャンドラグプタがマウリヤ朝を建国し、アショカ王の時代に最盛期を迎えて、磨崖碑や仏塔の建立、仏典の結集など仏教を保護しました。アショカ王は各国に分けられていた釈尊の遺骨を細かく分けて、各地に8万4千の仏舎利塔を築いて釈尊の遺骨を埋葬したとされます。

旅の記憶

現在のクシナガラは田園風景が広がり、簡素なホテルしかない小さな町です。仏教の四大聖地とはいえ、外国人として訪れているのは私たちの他はいない有様でした。偶然にもインドの世界観光日に訪れた私たちは、唯一の外国人旅行者として町をあげて祝福と歓迎を受けることになりました。

インド世界観光日の式典

早朝にホテルロビーに呼びだされると、市長や新聞記者などの人たちが待ち構えていました。市長から花の首輪レイをかけられ、新聞記者から旅の目的などの取材を受けました。

パリニッバーナ寺院

パリニッバーナ寺院を参拝したとき、地元の方が涅槃像にかける黄色い衣を運んでいました。インドの仏教徒は少数ですが、今もなお大切に管理しています。

女学生との記念撮影

とても裕福な女学生たちが修学旅行で訪れており、異国から来た私たちに話しかけてくれました。「ようこそ遠くから来られました。私たちはあなた方を歓迎します。」

新聞に掲載されました

世界観光日の記念式典はインドの新聞で取り上げられ、後日ガイドさんがスマホで記事を見せてくれました。日本人の名前は馴染がないのか、少し名前が違うらしいです。