北海道開拓使による道都の建設

幕末にロシア船が日本に来航するようになり緊張が高まると、江戸幕府は北方防備のためにアイヌ民族が住んでいる蝦夷地の開拓を進めました。江戸幕府が倒れて明治維新を迎えると、北海道開拓使が設置されて欧米の技術や文化を取り入れて農業や鉱業などの産業を開き交通が整備されました。

江戸幕府による蝦夷地の開拓

幕末にロシアの南下の圧力が高まると、江戸幕府は北方防備のため蝦夷地に関心を持つようになり、早山清太郎は安政5年(1858年)に札幌で初めて稲作を成功させました。蝦夷地の開拓を幕府に奏上した大友亀太郎は、箱館奉行から直営農場である御手作場をつくることを命じられ、慶応2年(1866年)に現在の札幌市東区を拠点として大友堀と呼ばれる用排水路の開削に着手しました。

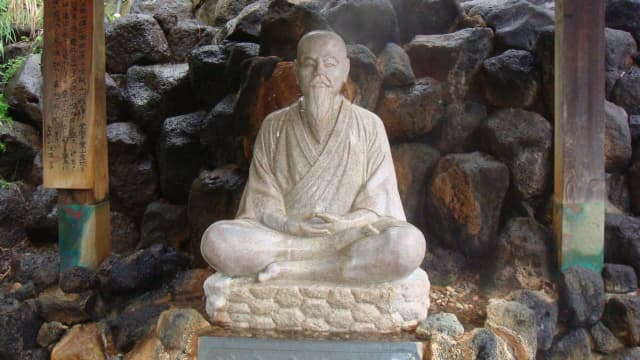

大友亀太郎

二宮尊徳に弟子入りして報徳仕法と呼ばれた農村復興政策を学び、徳川幕府の役人として旧札幌村の開拓を手がけました。

美泉定山

備前国出身の修験僧でアイヌの人びとの案内で定山渓の源泉を発見し、岩村通俊判官の許しを得て北海道開拓者の湯治場として定山渓を開きました。

北海道開拓使

明治2年(1869年)に北海道開拓使が置かれて開拓判官・島義勇が札幌本府の建設に着手しました。蝦夷は北海道と改称され、島義勇の後任となる岩村通俊は、後志通の広い緑地帯を基線にして大友堀で街を東西に分けて碁盤目の町を作りました。

開拓使札幌本庁本庁舎跡

明治2年(1869年)に政府の行政機関として設置され、明治5年(1872年)に札幌本庁と改称されました。

札幌大通公園

後志通は近代公園の先駆者といわれる長岡安平が設計して公園となり、さっぽろ雪まつりなどのイベントが行われるようになりました。

屯田兵の入植

開拓使の次官である黒田清隆は、士族を北海道の開墾と非常時の防衛に当たらせる屯田兵制度を建議し、明治8年(1875年)に屯田兵が札幌郊外に入植しました。屯田兵は兵士として北方の防衛も任されていたため、厳しい軍事訓練が課せられました。土地の開墾や農作業、道路や水路などの開発工事なども行わなければならず、その生活はたいへん厳しいものでした。

琴似屯田兵村兵屋跡

札幌で最初に屯田兵が入植した琴似屯田兵村に明治7年(1874年)に建てられた屯田兵の住居のひとつです。

清華亭

明治4年(1871年)に開園した札幌初の公園・偕楽園のなかに、貴賓接待所として明治13年(1880年)に建てられた和洋折衷の建築物です。

札幌農学校の開校

明治4年(1871年)に開拓使顧問として来日したアメリカ合衆国農務長官ホーレス・ケプロンが開拓の指導者となる人物を養成する専門的教育機関の設置を強く求めたことにより、明治8年(1875年)に札幌学校が開校し、翌年にウィリアム・クラークやウィリアム・ホイラーを迎えて札幌農学校が開校しました。明治13年(1880年)にブルックスの指導により西洋野菜のタマネギ栽培に成功しました。

クラーク

札幌農学校の初代学長として北海道農業の基礎を技術面で支えたアメリカ人博士です。「青年よ、大志を抱け」は北海道開拓の精神を代表する言葉です。

札幌時計台

ホイラーの基本構想を基に開拓使工業局主席建築技術者の安達喜幸が設計した札幌農学校の演舞場です。時計塔の時刻は札幌の標準時計となりました。

北海道大学ポプラ並木

新渡戸稲造に同行して渡米した南鷹次郎教授が多くのポプラを持ち帰り、明治45年(1912年)に農場の風除けとして250メートルほどの並木がつくられました。

手稲山口バッタ塚

明治13年(1880年)から5年ほど、トノサマバッタが大発生して耕地や草地を食べ尽くしたため、バッタを駆除して塚に葬りました。

札幌のビール製造

明治4年(1871年)にトーマス・アンチセルが岩内町で野生ホップを発見し、北海道がビール製造に向いていることが分かると、明治9年(1876年)に中川清兵衛が開拓使麦酒醸造所を設立しました。明治15年(1882年)に開拓使の廃止に伴い農商務省工務局の所管となり札幌麦酒醸造所と改称され、大倉喜八郎が買収したのちに渋沢栄一、浅野総一郎らに事業が譲渡されて、明治20年(1887年)に札幌麦酒会社が設立されました。

さっぽろビール園

明治23年(1890年)に製糖工場として建設された建物で、昭和41年(1966年)にさっぽろビール園となりました。

北海道庁の設立

明治15年(1882年)に北海道開拓使が廃止されると、函館県、札幌県、根室県と北海道事業管理局の三県一局が置かれたあと、明治19年(1886年)に北海道全域を管轄する北海道庁が置かれました。全国から移住を積極的に斡旋したことで人口は増加の一途をたどり、明治35年(1902年)に北海道鉄道が開業して2年後に函館ー小樽間が開通すると、人や物資が効率的に運ばれるようになり大きく発展しました。

北海道庁旧本庁舎

明治21年(1888年)に北海道庁土木課の平井晴二郎の設計により建てられたアメリカ風ネオ・バロック様式のレンガ造の建物です。

日本近代酪農の発展

アメリカ留学などで最先端の欧米の酪農技術を学んだ宇都宮仙太郎は、明治24年(1891年)に札幌市内で牛乳の製造販売と民間初のバター製造に取組みました。宇都宮仙太郎は明治35年(1902年)から昭和2年(1927年)まで宇都宮牧場を開き、明治40年(1907年)にはホルスタイン種牛を輸入して品種改良するなど日本近代酪農の発展を牽引し、日本酪農の父と言われました。

羊ヶ丘展望台

明治39年(1906年)に農商務省月寒種牛牧場として開拓され、昭和24年(1959年)に一角が展望台となりました。

札幌軟石などの鉱物資源

明治初期に発見された札幌軟石は、耐火性の強い建材として商家の蔵や公共建築などで活用されるようになりました。札幌軟石を運ぶため、明治42年(1909年)には石山から南2条まで馬車鉄道が敷設されました。昭和3年(1928年)に広瀬省三郎が黄金沢や万能沢付近で金銀の優良鉱脈を発見し、手稲鉱山として昭和13年(1938年)から昭和46年(1971年)まで採掘されました。

札幌軟石ひろば

4万年前の支笏火山の大規模な噴火による火砕流が形成した岩石で、防火性に優れていることから北海道内の建造物に多く用いられました。