富岡製糸場と絹産業遺産群

製糸とは蚕が作る繭から糸を取り出して生糸にすることを言います。安政6年(1859年)に横浜港が開港して、昭和9年(1934年)まで日本の輸出総額の第1位は生糸でした。明治30年(1897年)には日本の生糸生産量は欧州一の蚕糸国イタリアを超え、明治42年(1909年)に日本は中国を抜いて世界一の輸出生糸生産国となりました。生糸の生産は日本の近代化の原動力となり、平成26年(2014年)に富岡製糸場と絹産業遺産群として世界遺産に認定されました。

上州の生糸産業

中国に始まる絹は、弥生時代に日本に伝えられたとされます。朝鮮半島からの帰化人が多い群馬では製糸が行われりようになり、奈良時代には税の一つとして貢納されましたが、その品質はそれほど高いものではありませんでした。安政6年(1859年)に横浜などが開港して欧米諸国との貿易が始まると欧州諸国は生糸を買い求めましたが、家内制手工業で生産された日本の生糸は不揃いで品質が悪く価値が低く見積もられました。

中居屋重兵衛

中居屋を経営していた豪商・黒岩撰之助は、白根山の硫黄を用いた火薬の製造販売を行い成功しました。日本が開港するといちはやく横浜に大きな店を出して群馬や長野県産の生糸の輸出を始めました。重兵衛は生糸の貿易の大半を扱い、日本の生糸輸出の基礎をつくるとともに日本と群馬の生糸産業の発展に尽くしました。

生糸

明治時代初期の欧米では微粒子病という蚕の病気が蔓延し、絹織物に使う生糸が圧倒的に不足しました。イギリス、フランス、イタリアなどの商人は生糸を買い求めて価格が高騰しました。

中居屋重兵衛の墓

火力の高い火薬を製造することで成功し、桜田門外の変で使われた短銃を提供したと言われます。日本が開国すると横浜に出店し、上州生糸などの販売で巨利を得たと言われています。

製糸産業の近代化

日本の外国公使らは養蚕や製糸の実情を視察し、器械製糸の技術を早急に取り入れるべきとの結論を得ました。資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一は実家で養蚕したことがあり、ヨーロッパで近代工場を見た経験がありました。伊藤博文や大隈重信の意向を受けた渋沢栄一は、製糸産業の近代化を進めることとしました。

ポール・ブリュナ

明治2年(1869年)に横浜居留地のフランス商館を訪れた渋沢栄一は、明治政府の官営製糸工場建設計画を打ち明け、有能な生糸検査技師に助力を仰ぎました。フランス人技師のポール・ブリュナは、製糸場の建設予定地として北関東と信州を視察し、原料の繭や工場の建設資材、稼働後の石炭や水などの確保の容易さと輸出港である横浜までの水運の便を考慮して富岡に近代工場を設立することとしました。

首長館(ブリュナ館)

富岡製糸場の建設を担当したポール・ブリュナ一家が滞在した家屋跡です。明治6年(1873年)に建築され、ブリュナが帰国してからは工女向けの教育施設などに転用されました。

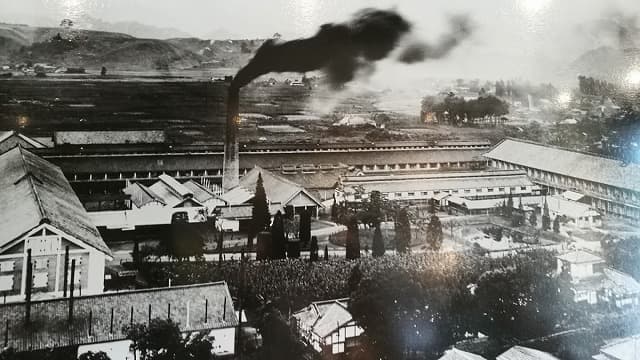

富岡製糸場の設立

近代化を目指す明治政府は、明治3年(1870年)に日本で初めてイタリア式の器械を導入した藩営製糸所を前橋市に設置し、明治5年(1872年)にはフランス人技師ポール・ブリュナにより富岡製糸場が設立されました。富岡製糸場は日本で初めて本格的な機械式製糸工場で、当時は世界最大規模の機械製糸工場として官営模範工場となりました。

富岡製糸場の工女

工女は士族の失業救済のため、10~20代の旧士族の娘などが優先的に集められました。労働環境は欧米に倣い1日8時間で日曜日に休みが与えられ、食費や寮費、医療費は製糸場が負担するなど当時としては好待遇でしたが、外国人に生き血を吸われるなど風評被害によりすぐに人は集まりませんでした。

東置繭所

明治5年(1872年)に完成した木骨レンガ造りの2階建ての建物で、1階はパネルと映像で生糸のことが紹介されています。2階の少し肌寒い長い通路は、繭を保管する倉庫として使用されました。

西置繭所

明治5年(1872年)に完成した木骨レンガ造りの2階建ての建物で、1階は製糸産業の歴史や行程が紹介され、2階は建物の構造や繭を保管する方法などが展示されています。

繰糸所

明治5年(1872年)に完成した木骨レンガ造りの建物で、繭から糸を取り出す繰糸が行われました。世界最大規模の製糸工場で、フランスから導入した金属製の繰糸器が300釜ありました。

検査人館

明治6年(1873年)に築造されたレンガ造りの建物で、生糸の品質検査や器機整備を担当したフランス人男性技術者の宿舎として建てられました。

女工館

明治6年(1873年)に築造された建物で、器械製糸の技術を教えたフランス人女性教師4名のために建てられました。大正12年(1923年)から従業員食堂として利用されました。

各地に広がる製糸工場

富岡製糸場は赤字経営を続けていましたが、育成された工女が各地の製糸工場を指導して模範製糸工場として地位を確立しました。財閥三井家は前橋紡績所や大嶹製糸所を手に入れて製糸事業の経営に乗り出すと、明治26年(1893年)に富岡製糸場を落札しました。のちに製紙王とも呼ばれた藤原銀次郎が支配人となると赤字続きの富岡製糸場は黒字経営に転じていき、明治30年(1897年)には日本の生糸生産量は欧州一の蚕糸国イタリアを超え、明治42年(1909年)には中国を抜いて世界一の輸出生糸生産国となりました。

旧韮崎製糸場

韮塚直次郎が明治9年(1876年)に創立した製糸場で3年ほど稼働しました。明治初期から前期に富岡製糸場を模範として建てられた製糸場は全国に約20カ所あります。

旧新町紡績所

明治10年(1877年)に操業を開始した明治政府が設立した絹糸紡績工場で、ドイツ人の指導を受けながら大工の山添喜三郎らが建設しました。

養蚕技術の進歩

高山長五郎は明治初期に養蚕技術の指導を開始し、明治16年(1883年)までに東北地方に由来する温暖育と田島弥平の清涼育を融合して清温育を完成させました。高山長五郎による清温育は確実な繭生産を目指すため各地で支持を受け、全国標準の養蚕飼育法となりました。

船津伝次平の墓

日本三老農の一人とされる船津伝次平は、養蚕の基本である桑の栽培の研究をして桑苗簾伏法を出版しました。農業全般の近代化に貢献し、駒場農学校(現東京大学農学部)の教官となりました。

田島弥平旧宅

田島弥平は近代養蚕法である清涼育を開発しました。有力な蚕種製造農家の田島弥平旧宅は、ヤグラ付き総二階建ての近代養蚕農家建築の原点となりました。

高山社跡

養蚕改良高山社を創始した高山長五郎で生家で、養蚕法である清温育の研究と指導が行われました。明治20年(1887年)に事務所と伝習所は移されて、高山分教場として指導が続けられました。

荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡

明治38年(1905年)に操業を始めた蚕の卵を冷蔵保存する施設です。かつて木造3階建ての建物が3棟あり、電気の無い時代に天然の冷風を利用して低い温度と高い湿度を保ちました。

製糸産業の黄金期

明治35年(1902年)に三井家の経営方針の変更により、富岡製糸場を含む4つの製糸場が原三渓の原合名会社に移りました。大正時代の第1次世界大戦でアメリカ経済は大いに繁栄し、絹の需要の高まりに伴う蚕糸業は黄金時代を迎えました。昭和5年(1930年)には全国の農家の4割が養蚕を行い、特に群馬などの農家の7割は養蚕農家となりました。

製糸産業の衰退

昭和4年(1929年)の世界恐慌で生糸や繭が大暴落しました。さらにアメリカではレーヨンなどの人絹工業の驚異的な発展が起こり、昭和13年(1938年)にアメリカ・デュポン社によるナイロンの発明で生糸の需要が減少していきました。昭和14年(1939年)に富岡製糸場は片倉製糸紡績会社に経営者が変わりますが、次第に中国など海外からの生糸の輸入に押されていき、昭和62年(1987年)に操業を停止しました。

富岡製糸場の寄宿舎

昭和15年(1940年)に建てられた木造2階建ての女性従業員の寄宿舎で、南棟の妙義寮と北棟の浅間寮がありました。