富岡市

群馬県富岡市は群馬県南西部に位置し、北西には上毛三山のひとつである奇勝妙義山がそびえ、中央を鏑川が貫流します。西には険しい山が続くため、市域は関東平野の北西端に位置しています。比較的温暖で年間日照時間が長く降雪は少ない気候をしており、コンニャク芋の生産が盛んです。

概要

- 面積

- 122.85km2

- 人口

- 46,525人(2022年2月1日)

- 市の木

- モミジ

- 市の花

- サクラ

- 市の鳥

- ウグイス

- 地図

特集

歴史

江戸時代に前田家が七日市藩を立藩して明治時代まで治め、生糸や絹製品の交易などで発展していきました。明治時代になると富岡製糸場が創設され、日本の近代化において極めて重要な役割を果たしました。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代

縄文時代に上丹生屋敷山遺跡や大牛中原遺跡、中里下原・中原遺跡などの集落が丘陵地を中心に形成しました。弥生時代中期から遺跡の数は増えて、中高瀬観音山遺跡のほか黒川小塚遺跡、宇田阿曽岡・権現堂遺跡などが形成しました。

妙義山

赤城山、榛名山とともに上毛三山に数えられます。600~400万年前の火山活動で形成し、山岳信仰の山として江戸時代から登山客が多く訪れるようになりました。

中高瀬観音山遺跡

3世紀前半の弥生時代後期の集落跡と考えられています。集落は急激に膨張して大規模集落を形成していきましたが、直後に急速に衰退していきました。

古墳時代、飛鳥時代

古墳時代になると段丘面を中心に遺跡数が増加し、芝宮79号墳や堂山稲荷古墳などから形象埴輪が出土しています。古墳時代後期の七日市古墳群には20基ほどの古墳があり、古墳時代末期の二本杉遺跡には円墳が残されています。

奈良時代、平安時代

この頃の記録が少なく詳細は不明ですが、中里下原・中原遺跡に大集落が形成し、下高田押出遺跡には水田跡が見つかりました。

鎌倉時代、南北朝時代

この頃も記録が少なく詳細は不明ですが、有力者たちが館や土塁などを築いて土地を守るための方策を取り、富岡坪之内遺跡に堀跡が残されています。

室町時代、安土桃山時代

徳川家康が関東に入部すると、中野七蔵を代官とする天領となりました。中野代官は富岡新田の開発を始め、新しい富岡町の造営を行いました。

江戸時代

元和2年(1616年)に前田利家の五男・前田利孝が七日市藩を立藩しました。中山道の脇往還として上州姫街道(下仁田街道)が開削され、富岡宿をはじめ一ノ宮宿や宮崎宿が置かれました。

明治時代、大正時代、昭和時代

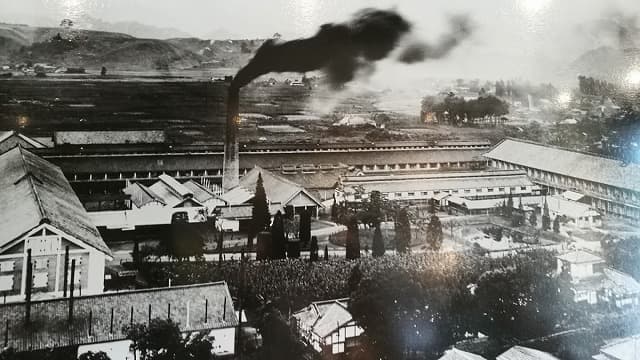

安政の開港以降急激に増加した生糸の輸出に伴い、明治5年(1872年)に模範製糸工場として洋式の器械工場として富岡製糸場が設立されました。全国各地から募集された工女たちは、富岡製糸場で学んだ技術を故郷に戻り伝えました。昭和29年(1954年)に富岡市が誕生しました。

旧富岡製糸場

明治5年(1872年)に開業した日本初の本格的な機械式製糸工場で、明治政府が日本の近代化のためにフランス人技師ポール・ブリュナの監督により設立しました。